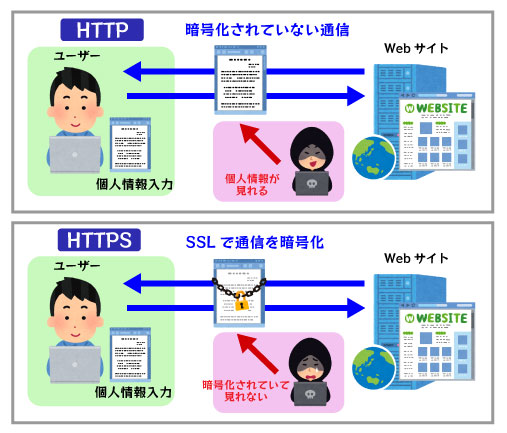

インターネット上でWebサイトにアクセスする際に使用される通信プロトコルには、HTTPとHTTPSがあります。

HTTPは暗号化されていない平文でデータを送受信するのに対し、HTTPSはSSL/TLSによって暗号化されたデータを送受信するため、セキュリティレベルが大幅に向上しています。

しかし、HTTPSに関して、「すべてのサイトに必要なのか」「完全に安全なのか」といった勘違いや誤解も見られます。

本記事では、HTTPSの基本的な仕組みや特徴、HTTPとの違い、よくある勘違いや誤解、そしてSEO対策におけるHTTPSの重要性について詳しく解説します。

HTTPSとは何か?基本的な仕組みと特徴

HTTPSは、Hypertext Transfer Protocol Secure(ハイパーテキスト転送プロトコル セキュア)の略称で、インターネット上でWebサイトにアクセスする際に使用される通信プロトコルの一つです。HTTPSは、HTTPに暗号化技術であるSSL/TLSを組み合わせることで、より安全なデータ通信を実現しています。

HTTPSの基本的な仕組み

HTTPSの仕組みは以下のようになっています。

- クライアント(Webブラウザ)がサーバーに接続要求を送信する

- サーバーは、SSL/TLSの証明書を送信し、クライアントに自身の身元を証明する

- クライアントは、受け取った証明書の有効性を検証し、問題がなければ暗号化通信を開始する

- クライアントとサーバー間で暗号化されたデータのやり取りが行われる

この仕組みにより、第三者による通信内容の傍受や改ざんを防ぐことができます。

HTTPSの主な特徴と利点

HTTPSには以下のような特徴と利点があります。

| 特徴 | 利点 |

|---|---|

| 通信の暗号化 | 第三者による通信内容の傍受や改ざんを防ぐことができる |

| サーバー認証 | アクセスしているサイトが正規のものであることを確認できる |

| データの完全性 | 通信中のデータが改ざんされていないことを保証できる |

これらの特徴により、HTTPSは機密性の高い情報を扱うWebサイトには欠かせない技術となっています。

HTTPSを利用するメリット

HTTPSを利用することで、以下のようなメリットが得られます。

- ユーザーの個人情報や機密情報を安全に保護できる

- Webサイトの信頼性が向上し、ユーザーの安心感が高まる

- 検索エンジンでのランキング向上に繋がる可能性がある

- HTTPよりも高速な通信が可能になる場合がある

特に、オンラインショッピングやインターネットバンキングなどの機密性の高いサービスを提供する場合は、HTTPSの導入が不可欠です。

また、Googleをはじめとする検索エンジンでは、HTTPSを使用しているサイトを優遇する傾向にあるため、SEO対策の観点からもHTTPSへの移行が推奨されています。

HTTPSとHTTPの違い

HTTPとHTTPSの根本的な違い

HTTPとHTTPSの根本的な違いは、データ通信の暗号化の有無にあります。

HTTPは暗号化されていない平文でデータを送受信するのに対し、HTTPSはSSL/TLSによって暗号化されたデータを送受信します。

これにより、HTTPSはHTTPに比べてセキュリティレベルが大幅に向上しています。

HTTPとHTTPSのセキュリティレベルの比較

| プロトコル | 暗号化 | データの完全性 | なりすまし防止 |

|---|---|---|---|

| HTTP | なし | 保証されない | 防止できない |

| HTTPS | SSL/TLSによる暗号化 | 保証される | SSL/TLS証明書により防止可能 |

HTTPでは、データが平文で送受信されるため、第三者による傍受や改ざんのリスクがあります。一方、HTTPSでは、SSL/TLSによる暗号化によってデータの機密性と完全性が保証され

、またSSL/TLS証明書によってサーバーの身元が確認できるため、なりすましを防ぐことができます。

HTTPからHTTPSへの移行の重要性

近年、個人情報保護の観点から、多くのWebサイトがHTTPからHTTPSへ移行しています。特に、以下のようなWebサイトではHTTPSの導入が強く推奨されています。

- ログイン機能を持つWebサイト

- 個人情報や機密情報を扱うWebサイト

- オンラインショッピングやインターネットバンキングなどのサービスを提供するWebサイト

また、Googleをはじめとする検索エンジンでは、HTTPSを使用しているサイトを優遇する傾向にあります。

そのため、SEO対策の観点からもHTTPSへの移行が重要となっています。

HTTPからHTTPSへ移行する際は、SSL/TLS証明書の取得とWebサーバーの設定変更が必要です。移行作業には一定のコストと手間がかかりますが、ユーザーの信頼を獲得し、Webサイトのセキュリティを向上させるためには不可欠な投資といえるでしょう。

HTTPSに関するよくある勘違いと誤解

HTTPSはすべてのサイトに必要か?

HTTPSは機密性の高い情報を扱うWebサイトには不可欠ですが、すべてのWebサイトにおいて必ずしも必要というわけではありません。

例えば、個人情報や機密情報を一切扱わない静的なWebサイトでは、HTTPSを導入するメリットは限定的です。

ただし、検索エンジンでのランキング向上や、ユーザーの信頼感の向上などの側面から、可能な限りHTTPSを導入することが推奨されています。サイトの性質や目的に応じて、HTTPSの必要性を検討することが重要です。

HTTPSは完全に安全なのか?

HTTPSは通信の暗号化やサーバー認証によって高いセキュリティを実現していますが、完全に安全であるとは言い切れません。

HTTPSにも以下のような脆弱性やリスクが存在します。

- SSL/TLS証明書の不適切な管理による中間者攻撃のリスク

- SSL/TLSの実装における脆弱性を突いた攻撃の可能性

- ユーザー側の環境(OSやブラウザ)の脆弱性を利用した攻撃の可能性

HTTPSは通信経路の暗号化に主眼を置いているため、Webサイト自体のセキュリティ対策は別途行う必要があります。

HTTPSを導入することで安全性は大幅に向上しますが、それだけですべてのセキュリティリスクを解消できるわけではないことに注意が必要です。

HTTPSの導入と維持にかかるコスト

HTTPSの導入と維持には、以下のようなコストがかかります。

- SSL/TLS証明書の取得と更新に必要な費用

- Webサーバーの設定変更やシステム変更に伴う開発コスト

- 暗号化通信による処理負荷の増大に伴うサーバーリソースの追加コスト

特に、高い信頼性を求められるEV SSL/TLS証明書は、取得と更新に数十万円の費用がかかる場合があります。また、暗号化通信による処理負荷の増大は、サーバーのCPUやメモリ使用率の上昇につながるため、サーバーリソースの追加が必要になることがあります。

ただし、これらのコストは、ユーザーの信頼を獲得し、安全性を向上させるための必要な投資と捉えるべきでしょう。

サイトの規模や性質に応じて、適切なSSL/TLS証明書を選択し、計画的にHTTPSへ移行することが重要です。

HTTPSとウェブサイトのSEO対策

近年、Googleをはじめとする検索エンジンでは、HTTPSを使用しているWebサイトを優遇する傾向にあります。これは、ユーザーのセキュリティとプライバシー保護を重視する観点から、暗号化された通信を行うHTTPSを推奨しているためです。そのため、SEO対策の観点からもHTTPSへの移行が注目されています。

GoogleがHTTPSを重視する理由

Googleは、ユーザーに安全で信頼できるWebサイトを提供することを目的に、HTTPSの導入を推奨しています。その主な理由は以下の通りです。

- ユーザーの個人情報や機密情報を保護するため

- Webサイトの信頼性を向上させるため

- 安全なWeb環境の構築を促進するため

GoogleはHTTPSを使用しているWebサイトを検索結果で優遇することで、Webサイト運営者にHTTPSへの移行を促しています。

HTTPSによるSEOへの影響と効果

HTTPSへの移行は、SEOに以下のような影響と効果をもたらします。

| 影響・効果 | 説明 |

|---|---|

| 検索順位の向上 | GoogleはHTTPSを使用しているサイトを優遇するため、検索順位が上昇する可能性がある |

| ユーザーの信頼獲得 | HTTPSを使用することで、ユーザーにWebサイトの安全性をアピールできる |

| リファラー情報の保持 | HTTPSからHTTPへのリンクではリファラー情報が欠落するが、HTTPS同士ではリファラー情報が保持される |

ただし、HTTPSへの移行がSEOに与える影響は他の要因に比べると限定的であり、コンテンツの質やユーザー体験の向上など、総合的なSEO対策が重要であることに注意が必要です。

HTTPSへの移行とSEO対策のポイント

HTTPSへ移行する際は、以下のようなSEO対策のポイントに留意しましょう。

- サイトマップとロボットテキストファイルの更新

- HTTPからHTTPSへの301リダイレクトの設定

- 内部リンクのHTTPS化

- Google Search Consoleでのプロパティの追加とHTTPSバージョンの設定

- SSL/TLS証明書の適切な選択と設定

特に、HTTPからHTTPSへの301リダイレクトの設定は、SEO対策上非常に重要です。

これにより、検索エンジンに新しいHTTPSページを認識させ、リンク評価の引き継ぎを適切に行うことができます。

HTTPSへの移行は一時的な検索順位の変動を招く可能性がありますが、長期的にはユーザーの信頼獲得とセキュリティ向上による良い効果が期待できます。サイトの規模や状況に応じて計画的に移行を進め、SEO対策にも配慮しながらHTTPS化を進めることが重要です。

まとめ

HTTPSとは、Hypertext Transfer Protocol Secureの略で、インターネット上でWebサイトにアクセスする際に使用される暗号化されたデータ通信プロトコルです。

HTTPに比べ、SSL/TLSによる暗号化でセキュリティレベルが大幅に向上しています。ただし、すべてのサイトに必須ではなく、完全に安全とは言えません。

HTTPSへの移行には一定のコストがかかりますが、ユーザーの信頼獲得とセキュリティ向上に不可欠な投資です。

また、GoogleはHTTPSを重視しており、SEO対策上の効果も期待できます。HTTPSへの移行は計画的に進め、適切なSEO対策も必要でしょう。

![中小企業の情報瀬キィリティ相談窓口[30分無料]](/wp-content/uploads/2023/07/bnr_footer04.png)