国内で「サポート詐欺」と呼ばれる詐欺行為の被害にあう人が増えてきました。ユーザーをサポートセンターへ電話させたように思わせておいて、実際には有償のソフトウェアを購入させたり、さらには有償サポートに契約させたりする手口です。

サポート詐欺は米国では2012年ごろからすでに知られていましたが、国内では2015年ごろから話題になり始めました。ウイルスを検出したなどの偽の警告を表示させる手口は、2019年1月から3月までの間に500件以上の相談がIPA(情報処理推進機構)に寄せられました。

最近では芸能人の被害者が発生していることでも話題になっています。警告を表示させて、ターゲットを不安にさせた上で不正な行為を働くものであり、セキュリティに詳しくない人の心理を悪用した悪質な詐欺行為であると言えるでしょう。

今回はサポート詐欺の具体的な仕組みと被害にあわないための対策について徹底解説します。

この記事の目次

サポート詐欺とは

サポート詐欺とは、インターネットを閲覧中に「ウイルスに感染しました」「個人情報が漏洩しています」などの警告を表示させて、問題の解決させるために電話をかけさせたり、不正のソフトウェアをインストールさせたりするような手口の詐欺です。「テクサポ(テクニカルサポート)詐欺」とも言われます。

しかし偽のセキュリティ警告画面はウイルス感染の有無に関わらず表示されます。有名なセキュリティ企業やIT企業のロゴ、警告音を使って不安をあおり、電話でのお問合せやセキュリティソフトのインストールに誘導します。

詐欺師の目的はターゲットと直接連絡を取り、金銭を支払わせることです。サポートセンターの職員などを装い、クレジットカード番号やプリペイド型電子マネー(LINE Pay、Suicaなど)などで支払いを要求するのが近年の手口です。

出典警察庁

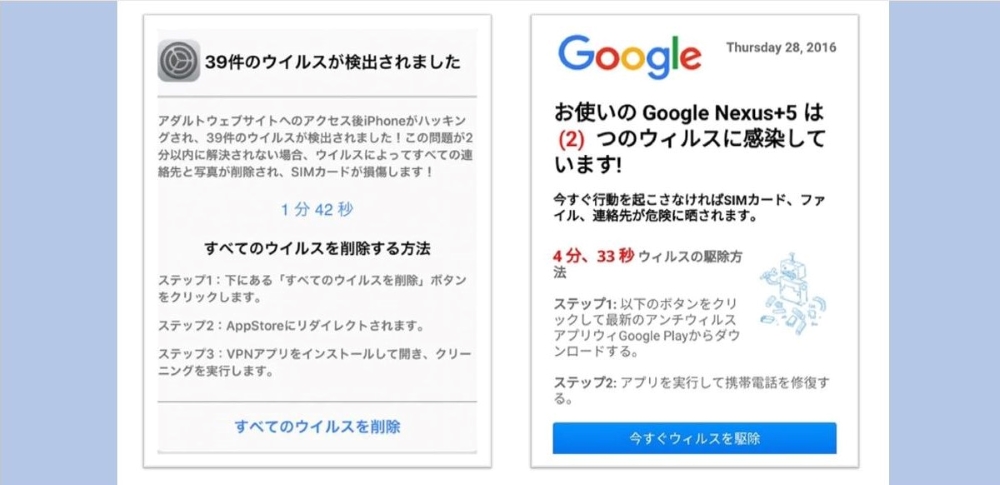

サポート詐欺の警告文の例

サポート詐欺には以下の警告文が使用されることがあります。「ウイルスに感染しました」といった警告が多いですが、実際にはパソコンやスマートフォンにウイルスが感染していない場合がほとんどです。

- ウイルスに感染しました

- お使いのデバイスはマルウェアに感染しています

- トロイの木馬に感染しました

- システムが損傷しています

- このウィンドウを閉じると、個人情報が危険にさらされ Windows 登録が停止されます

- この PC へのアクセスはブロックされました

- パソコンがハッキングされました。以下の電話番号に電話してください

以上の警告文にはMicrosort・Google・McAfeeといったIT企業やセキュリティ企業のロゴが入っている場合があります。しかし、有料アプリの登録やサポートセンターへの電話番号が表示されたらサポート詐欺を疑いましょう。本物のウイルス感染警告には、電話番号やアプリのインストールボタンはない、と公式サイトで明言している場合がほとんどです。

警告音などを鳴らすことによって、アプリのインストールや電話を掛けるように危機感をあおりますが、落ち着いてブラウザを閉じましょう。

サポート詐欺の被害事例

2018年7月に芸能人の尾木ママがブログでサポート詐欺の被害にあったことを報告して話題になりました。尾木ママのケースは以下の通りです。

まず「パソコンがハッキングされました。以下の電話番号に電話してください」と警告が表示されたそうです。尾木ママはその電話番号に電話したところ、外国人の女性が出て「ハッキングが広がるのを防ぐためにパソコンの機能を停止する」と言われました。

その後「何とかするからクレジットカード番号を教えて欲しい」と言われたのですが、さすがにそれは拒否したそうです。しかしAmazonのギフト券を買って、そのコードを教えればOKと言われたので、2万8000円分のギフト券を買ってコードを教えてしまいました。

尾木ママのケースでは、これで見事にAmazonのギフト券を騙し取られてしまいました。

また別件ではお笑い芸人のキンタローさんも同様のサポート詐欺の被害にあったとTwitterでつぶやいています。指定された電話番号に電話をしたところ、カタコトの外国人につながり、クレジットカード番号を教えてしまい、1万5000円をカードで支払ってしまったそうです。

この2人の被害実例に共通しているのが、電話をかけた時に繋がるのが、外国人であるということです。このとから攻撃者は海外の人間であることが推測されます。

サポート詐欺の仕組み

サポート詐欺の仕組みは以下の通りです。

- まず攻撃者はWebサイトで配信される広告などに、攻撃用のWebサイトへのリンクを仕組みます。そしてユーザーが広告をクリックするなどすることで、攻撃用のWebサイトへ誘導します。

- 攻撃用のWebサイトへアクセスしたユーザーのブラウザに「ウイルスに感染した」「個人情報が漏洩している」などの警告を表示させます。その警告の中には、セキュリティソフト会社やサポート窓口と思われる電話番号が記載されています。

- 記載されている電話番号に電話をかけると担当者につながります。そしてパソコンを調査するためとして、リモートデスクトップソフトをユーザーにインストールさせます。

- 電話の担当者はリモートデスクトップツールを使って、ネットワークコマンドなどを実行し、ウイルスに感染していると虚偽の説明をして、有償のサポート契約を結ばせようとします。

サポート詐欺の基本的な仕組みはこの通りです。ブラウザ上に表示される偽の警告はJavaScriptによって制御されていることが多く、無限ループの仕組みを利用して、警告を消しても消しても次々と表示されるようになっています。そのような場合、通常の方法では警告を消すことができず、ユーザーを困惑させる理由の一つにもなっています。

サポート詐欺の偽警告を削除する方法

サポート詐欺で使われる警告文の大半は事実とは異なります。したがって、すぐにブラウザを閉じれば情報漏えいや金銭被害、ウイルス感染などの被害に遭うことはほとんどありません。

一方でサポート詐欺の警告文が書かれたブラウザは、マウスを使って削除することが難しくなっていることもあります。この場合は以下の2つの方法で偽警告を削除しましょう。

ショートカットキーからブラウザを閉じる

1つ目はショートカットキーからブラウザを閉じる方法です。ブラウザを閉じる方法は以下の通りです。

- キーボードの「Alt」キーを押しながら「F4」キーを押す

タスクマネージャーで強制終了する

タスクマネージャーとは、起動しているアプリや、バックグラウンドで動くプログラムの管理や終了ができる機能です。

タスクマネージャーを使って強制終了する方法は以下の通りです。

- 「Ctrl」キー、「Alt」キー、「Delete」を同時に押す

- 画面が切り替わったら、「タスクマネージャー」をクリックする

- 終了したいブラウザを選択し、右下の「タスクの終了」をクリックする

以上の方法でブラウザを閉じましょう。

この方法は警察署のホームページでも推奨されている方法です。画面に偽警告が表示され、個人情報の入力やアプリのインストールなどを行っていない場合は、すぐにブラウザを閉じてください。

出典大阪府警

サポート詐欺の被害に遭った時の相談先

次にサポート詐欺に遭い、アプリのインストールや、金銭の支払いを行ってしまった場合の相談先について紹介します。

サポート詐欺に遭遇しても、メッセージを無視し、偽の警告画面を閉じることができれば、それで問題は解決します。しかし実際にはメッセージに従って電話をかけてしまったり、不正なソフトをインストールしてしまったりするかもしれません。

偽の警告画面が表示されている段階で、どのようにしたら良いかわからない場合は、電話をかける前に、まずは正式な機関に相談すると良いでしょう。

公式のサポート窓口に相談する

もし仮に電話をかけてしまったり、不正なソフトをインストールしてしまったりしたら、MicrosoftやGoogleなどの公式サイトにある、報告用のリンクからサポート詐欺を報告しましょう。他には情報処理推進機構(IPA)の「情報セキュリティ安心相談窓口」などの専用の相談窓口に連絡して、今後の対応について相談すると良いでしょう。

サイバー犯罪相談窓口に相談する

サポート詐欺を警察に相談する場合は、警察庁か各地区の警察署の「サイバー犯罪相談窓口」に相談しましょう。この時に偽のセキュリティ警告画面や、ダウンロードしたソフトウェア、クレジットカードの履歴や購入した電子マネーのカードが分かる資料などを可能な限り用意すると良いでしょう。

サイバー犯罪相談窓口について更に詳しく知りたい方は以下のリンクを参考にしてください。

専門の調査会社に相談する

偽警告や電話口の相手に従ってアプリをインストールしてしまった場合、秘密裏にアプリが端末に保存したパスワードなどを漏えいさせることもあります。

このように偽警告からアプリのインストールや個人情報の入力などを行ってしまった場合、金銭被害だけでなく、パスワードなどの個人情報が悪用されることで、特殊詐欺やウイルス感染の被害に巻き込まれることもあります。

アプリなどの中にはユーザーの知らないうちにダウンロードされるものもあるため、アプリを削除した時点で情報漏えいが発生している可能性があります。漏えいした情報を正しく把握し、警察や公式サポートセンターなどに被害を伝えるためには、民間の調査会社によるフォレンジック調査が最適です。

フォレンジック調査とは、IT、セキュリティ分野における、デジタル機器から「法的証拠」に関わる情報を解析・抽出する技術を使った調査です。主に警察署や裁判所などで法的利用する際に有効です。

サポート詐欺をフォレンジック調査会社に依頼した場合、以下の調査が行われることがあります。なお調査内容については報告書にまとめられ、そのまま警察や裁判所に提出が可能です。

- ログ調査

- リモート(遠隔操作)ソフト調査

- マルウェア(ウイルス)調査

上記の調査内容以外にも本人の調査希望や、パソコン、スマートフォンの症状によっては調査の追加、省略が発生する場合があります。サポート詐欺の被害状況の把握や法的証拠の入手が必要な場合は、フォレンジック調査会社まで相談してみましょう。

おすすめのフォレンジック調査会社

フォレンジック調査はまだまだ一般的に馴染みが薄く、どのような判断基準で依頼先を選定すればよいか分からない方も多いと思います。そこで、30社以上の会社から以下のポイントで厳選した編集部おすすめの調査会社を紹介します。

信頼できるフォレンジック調査会社を選ぶポイント

- 官公庁・捜査機関・大手法人の依頼実績がある

- 緊急時のスピード対応が可能

- セキュリティ体制が整っている

- 法的証拠となる調査報告書を発行できる

- データ復旧作業に対応している

- 費用形態が明確である

上記のポイントから厳選したおすすめのフォレンジック調査会社は、デジタルデータフォレンジックです。

デジタルデータフォレンジック

公式サイトデジタルデータフォレンジック

デジタルデータフォレンジックは、累計3万2千件以上の豊富な相談実績を持ち、全国各地の警察・捜査機関からの相談実績も360件以上ある国内有数のフォレンジック調査サービスです。

一般的なフォレンジック調査会社と比較して対応範囲が幅広く、法人のサイバー攻撃被害調査や社内不正調査に加えて、個人のハッキング調査・パスワード解析まで受け付けています。24時間365日の相談窓口があり、最短30分で無料のWeb打合せ可能とスピーディーに対応してくれるので、緊急時でも安心です。

運営元であるデジタルデータソリューション株式会社では14年連続国内売上No.1のデータ復旧サービスも展開しており、万が一必要なデータが暗号化・削除されている場合でも、高い技術力で復元できるという強みを持っています。調査・解析・復旧技術の高さから、何度もテレビや新聞などのメディアに取り上げられている優良企業です。

相談から見積りまで無料で対応してくれるので、フォレンジック調査の依頼が初めてという方もまずは気軽に相談してみることをおすすめします。

| 費用 | ★相談・見積り無料 まずはご相談をおすすめします |

|---|---|

| 調査対象 | デジタル機器全般:PC/スマートフォン/サーバ/外付けHDD/USBメモリ/SDカード/タブレット 等 |

| サービス | ●サイバーインシデント調査: マルウェア・ランサムウェア感染調査、サイバー攻撃調査、情報漏洩調査、ハッキング調査、不正アクセス(Webサイト改ざん)調査、サポート詐欺被害調査、Emotet感染調査 ●社内不正調査: 退職者の不正調査、情報持ち出し調査、横領・着服調査、労働問題調査、文書・データ改ざん調査、証拠データ復元 ●その他のサービス: パスワード解除、デジタル遺品調査、セキュリティ診断、ペネトレーションテスト(侵入テスト)、OSINT調査(ダークウェブ調査) 等 ※法人・個人問わず対応可能 |

| 特長 | ✔官公庁・法人・捜査機関への協力を含む、累計39,000件以上の相談実績 ✔企業で発生しうるサイバーインシデント・人的インシデントの両方に対応 ✔国際標準規格ISO27001/Pマークを取得した万全なセキュリティ体制 ✔警視庁からの表彰など豊富な実績 ✔14年連続国内売上No.1のデータ復旧サービス(※)を保有する企業が調査 ※第三者機関による、データ復旧サービスでの売上の調査結果に基づく。(2007年~2020年) |

| 基本情報 | 運営会社:デジタルデータソリューション株式会社 所在地:東京都港区六本木6丁目10-1 六本木ヒルズ森タワー15階 |

| 受付時間 | 24時間365日 年中無休で営業(土日・祝日も対応可) ★最短30分でWeb打合せ(無料) |

サポート詐欺の被害を受けないようにする対策

サポート詐欺の被害に遭わないためには、どのような対策を取れば良いのでしょうか。これから5つの対策方法について紹介します。

サポート詐欺を予防する対策方法は以下の通りです。

- 警告画面は閉じる

- 電話をかけない、電話番号で検索してみる

- 警告画面の指示には従わない

- 見知らぬ人からのメールやSMSに注意する

- OSやシステムをアップデートする

- 最新のセキュリティソフトを導入する

警告画面は閉じる

サポート詐欺の入り口ともいえる警告画面は速やかに閉じましょう。「マルウェアに感染した」とか「個人情報が漏洩している」などの警告は全て偽の警告であると考えて間違いありません。

インターネットを閲覧する時にGoogle ChromeやFirefoxなどのブラウザを使用しますが、ブラウザ上でパソコンがマルウェアに感染していることや、個人情報が漏洩しているなどを確認することはできません。

つまりこれらの情報が書かれている警告画面は全て偽物です。ブラウザ上で表示されている偽の警告画面は「×」ボタンをクリックして閉じても、次々と何度も表示されることがあります。これはJavaScriptと呼ばれるプログラミング言語で制御されているためです。このような場合、警告画面ではなく、ブラウザそのものを終了することで、警告画面も合わせて消すことができます。

場合によっては、ブラウザを終了させることができないケースもあります。そのような場合は、最終手段としてパソコンそのものを再起動させることで解決できます。また偽の警告画面の情報がパソコンに保存されてしまうことがあるため、警告画面を消した後でブラウザのキャッシュファイルの削除も合わせて行うとよいでしょう。

電話をかけない、電話番号で検索してみる

偽の警告画面に表示されている電話番号には電話をかけてはいけません。自分から電話をかけることで、相手に自分の電話番号が知られてしまう可能性があります。もし自分から電話をかけてしまって、逆に相手から電話がかかってきても、その電話には出ないようにしましょう。

偽の警告画面に表示されている電話番号は、サポート詐欺の電話番号として既に知られていることがあります。もし不審な電話番号だと感じたら、該当の電話番号で検索してみましょう。検索した結果、調べた電話番号がサポート詐欺の電話番号であることが判明したら、絶対に電話をかけてはいけません。

警告画面の指示には従わない

警告画面には電話番号だけでなく、セキュリティ対策ソフトのインストールを促すメッセージが表示されていることがあります。しかし実際には正規のセキュウリティ対策ソフトはこのような形でインストールを促すことはありません。メッセージ中に表示されているセキュリティ対策ソフトは実は不正なソフトです。

偽の警告画面に従ってこのようなソフトをインストールしてしまうと、個人情報の流出やパソコンをインターネット経由で不正に操作されてしまう可能性があります。

表示されているメッセージを見て不安になる気持ちはわかりますが、絶対に偽の警告画面の指示に従わないようにしましょう。

見知らぬ人からのメールやSMSに注意する

見知らぬ人物からパスワードやクレジットカード番号の入力が求められるメールやSMSが届いた場合は、十分に注意する必要があります。例えば、個人情報やクレジットカード番号を入力する画面のURLが「http:」から始まる時は詐欺を疑う方が良いでしょう。通常は通信が外部に見られないように暗号化されている「https:」が使われます。しかし、「http:」では通信が暗号化されていないため、クレジットカード番号やパスワードなどを入力すると、第三者が盗み見ることができます。

見知らぬ人物から「http:」から始まるURLを送られた場合、サポート詐欺やフィッシング詐欺などを疑いましょう。

フィッシング詐欺について詳しくは以下の記事も参考にしてください。

OSやシステムをアップデートする

OSやシステムをアップデートすることで、ウイルス感染や不正アクセスを防ぐことができる場合があります。

サポート詐欺には「アドウェア」と呼ばれる広告を目的とするプログラムが使用されることがあります。「アドウェア」は違法ではありませんが、ユーザーの意図しないところでダウンロードされ、操作の邪魔になる広告表示やリンクの書き換えを行う、ウイルス同然のものもあります。

「同意する」などのボタンや、危険性の高いホームぺージにアクセスすることで「アドウェア」がインストールされる可能性があります。パソコンやスマートフォンをアップデートして不要なプログラムがインストールされないようにしましょう。

最新のセキュリティソフトを導入する

サポート詐欺の原因の一つである「アドウェア」を除去するために、最新のセキュリティソフトを導入するのも解決策の一つです。大事な点として警告画面からソフトをダウンロードせずに、信頼できるセキュリティ企業のサイトや家電量販店などからセキュリティソフトを導入してください。

まとめ

パソコンやインターネットに詳しくない人を不安にさせて不正な行為をするサポート詐欺は、悪質な詐欺であることは確かですが、正しい対応を取れば、それほど恐れる必要はありません。とにかくインターネットを見ている時に不審な警告が表示されたら、まずは落ち着いて、身近にいる詳しい人に相談しましょう。

サポート詐欺に限らず、ハイテク犯罪から身を守る最大の方法は、正しい知識と対処法を身に付けることです。そのためには、当サイトのようなセキュリティに関するメディアをチェックすることも有効な方法です。さらにパソコンに正規のセキュリティ対策ソフトをインストールしておき、定期的なアップデートを行うことも重要です。

![中小企業の情報瀬キィリティ相談窓口[30分無料]](/wp-content/uploads/2023/07/bnr_footer04.png)