スマホやPCを使用していてハッキング被害や乗っ取りに遭った、またはウイルスに感染した疑いが強い場合、まずは適切な相談窓口に連絡し、被害状況の確認と端末を回復させるアドバイスを受けることが大切です。

適切な相談窓口に問い合わせることで、以下のメリットを得ることができます。

- 被害状況の確認

- 被害回復のアドバイス

- 二次被害の防止

特に相談後の対処や、再発防止のための対策をすることまで考えると、サイバーセキュリティの専門業者に相談するのが一番効果的です。彼らは被害調査において豊富な経験とノウハウを持っており、最新技術を駆使することで、被害の原因や詳細を正確に特定することができます。

この記事では、スマホやPCがハッキング、乗っ取り、ウイルス感染被害に遭った場合におすすめの相談窓口を紹介します。ぜひ参考にしてください。

スマホ・PCのハッキング・ウイルス感染被害の相談窓口

スマホやPCがハッキング・乗っ取り、ウイルス感染、不正アクセスなどの被害に遭った場合、以下の相談窓口に相談するのが適切です。

また個人情報取扱事業者で、情報の漏えいが発生した恐れがある場合、個人情報保護委員会等への報告と、サービスを利用しているユーザー本人に対する注意喚起の通知を検討しましょう。

主なハッキング相談窓口には次のものがあります。

- 警察相談専用電話「#9110」に相談する

- サイバー警察相談窓口から相談する

- 管轄する警察署に事前連絡・相談する

- IPAに相談する

- 消費者ホットライン「188」に相談する

- フォレンジック調査会社に相談する

| 窓口 | 特徴 | 相談するべき人 |

|---|---|---|

| 警察相談専用電話「#9110」 | 被害の可能性はあるが、実際に被害が明確でない場合などの非緊急の相談を全国共通で受け付け、各地域の警察へつながる。 | 被害の疑いはあるが、緊急性が低く初期の相談を希望する人。 |

| サイバー警察相談窓口 | ハッキング、不正アクセス、誹謗中傷など、サイバー犯罪全般の相談に対応。証拠の保存方法や対処法などのアドバイスも得られる。 | インターネット上の攻撃やサイバー犯罪の被害、疑いがある人。 |

| 警察署への事前連絡・相談 | 居住地または法人所在地の管轄警察署で相談。スクリーンショットやログなど客観的な証拠の準備が推奨される。 | 明確な証拠が既にあり、具体的なハッキングや不正アクセス被害が発生している人。 |

| IPA安心相談窓口 | ウイルス感染や不正アクセスなどのインシデントに対し、専門的なアドバイスを提供。複数の連絡手段で相談可能。 | セキュリティトラブルに直面し、具体的な対策や対応方法を知りたい個人・法人。 |

| 消費者ホットライン 188 | 通信販売などの消費生活に関するトラブルの相談を、消費者庁がサポートする窓口。 | ECサイトや通信販売などでトラブルが発生し、消費者としてのサポートを求める人。 |

| フォレンジック調査会社 | ハッキングや不正アクセス被害時に、デジタル機器やネットワーク上の情報を収集・分析して証拠保全や調査報告書の作成を行う。 | サイバー攻撃の被害が発生し、詳細な証拠保全や調査が必要な場合(個人・法人問わず)。 |

警察相談専用電話「#9110」に相談する

実際に被害に遭っているか定かではない状態の場合、緊急性を要さない相談を受け付ける警察の窓口として、警察相談専用の全国共通ダイアル「#9110」に連絡することをおすすめします。全国どこからかけても、その地域を管轄する警察本部などの相談窓口につながります。詳細は以下で確認できます。

電話番号:#9110

受付時間:平日8時30分〜17時15分

料金:通話料のみ発生

補足:土日・祝日・夜間は当直か音声案内で対応。一部の地域では24時間対応。

サイバー警察相談窓口から相談する

サイバー警察相談窓口とは、警察庁が設置したサイバー事案に関する通報や相談を受け付ける全国統一のオンライン窓口です。ハッキングや不正アクセス、ネット上の誹謗中傷など、幅広いサイバー犯罪の相談に対応しています。

サイバー警察相談窓口に相談すると、ハッキングなどのサイバー攻撃の証拠の保存方法や対処法なども知ることができます。そして必要に応じて刑事事件として捜査が行われる場合があります。

以下の出典よりサイバー警察相談窓口にアクセスできます。

以下は東京都の警視庁のサイバー犯罪相談窓口の連絡先です。

電話番号(東京都):03-5805-1731

受付時間:平日8時30分〜17時15分

料金:通話料のみ発生

管轄する警察署に事前連絡・相談する

ハッキングや乗っ取り、不正アクセス禁止法に該当する行為などが判明した場合、居住地または法人所在地を管轄する警察署に事前連絡を経たうえで相談することもできます。この際、不正アクセス被害の相談については、スクリーンショットやログ等の客観的な被害状況が分かる資料を準備しておきましょう。

ただし、警察は不正アクセスの経路や、システムの脆弱性、被害全容の詳細な調査を行うわけではありません。相談内容によっては「民事不介入」や「違法性が低い」といった理由によりサイバー警察の対応が消極的な場合があります。また、警察は調査を専門的に行う機関でもありません。

しかしながら、そのままハッキングや不正アクセス被害の可能性を放置してしまうと、情報漏えいやマルウェア感染などで、被害が拡大してしまう恐れがあります。そのような際、相談する窓口として、後述するサイバー犯罪の調査を専門とするフォレンジック調査会社への相談が推奨されています。

IPAに相談する

IPA(独立行政法人 情報処理推進機構)の「情報セキュリティ安心相談窓口」に相談すると、ウイルス感染や不正アクセスなどのインシデントに対してアドバイスを頂けます。電話やメール以外に FAXや郵送でのご相談も請け負っているようです。

詳細な連絡先は以下の通りです。

電話番号:03-5978-7509

受付時間:年末年始を除く平日10時~12:00、13時30分~17時

料金:通話料のみ発生

メールアドレス:anshin@ipa.go.jp

FAX:03-5978-7518

郵送:〒 113-6591 東京都文京区本駒込2-28-8

文京グリーンコート センターオフィス16階

IPAセキュリティセンター 安心相談窓口

出典IPA

消費者ホットライン 188に相談する

消費者庁の「消費者ホットライン 188」は消費生活相談のお手伝いを行っている窓口です。身近な消費生活相談窓口へご案内しECサイトなどの通信販売などのトラブルについてご相談することができます。

詳細の連絡先は以下の通りです。

電話番号:188

受付時間:平日午前9時~17時、土日祝午前10~16時(年末年始を除く)

料金:通話料のみ発生

出典消費者庁

フォレンジック調査会社に相談する

スマホやPCなどがハッキングや乗っ取り、不正アクセスなどのサイバー攻撃を受けた場合、デジタル機器やネットワーク上の情報を収集・分析し、事件の真相を解明する手法をフォレンジック調査と呼びます。サイバー攻撃についてフォレンジック調査を実施する場合、ハッキングやウイルス感染などの痕跡や侵入経路の特定などを行い、法的証拠の保全を行います。

フォレンジック調査会社の場合、フォレンジック調査で判明した調査内容をレポートにまとめて提出できるところもあります。調査会社によっては、調査報告書をそのまま警察などの公的機関に提出できるところもあります。

ハッキング・不正アクセス被害が発生したときの相談窓口として、おすすめのフォレンジクス調査会社にはデジタルデータフォレンジックがあります。

電話・メールでのご相談を請け負っているようで、詳細な連絡先は以下の通りです。

デジタルデータフォレンジック

公式サイトデジタルデータフォレンジック

デジタルデータフォレンジックは、累計3万9千件以上の豊富な相談実績を持ち、全国各地の警察・捜査機関からの相談実績も395件以上ある国内有数のフォレンジック調査サービスです。

一般的なフォレンジック調査会社と比較して対応範囲が幅広く、法人のサイバー攻撃被害調査や社内不正調査に加えて、個人のハッキング調査・パスワード解析まで受け付けています。24時間365日の相談窓口があり、最短30分で無料のWeb打合せ可能とスピーディーに対応してくれるので、緊急時でも安心です。

運営元であるデジタルデータソリューション株式会社では14年連続国内売上No.1のデータ復旧サービスも展開しており、万が一必要なデータが暗号化・削除されている場合でも、高い技術力で復元できるという強みを持っています。調査・解析・復旧技術の高さから、何度もテレビや新聞などのメディアに取り上げられている優良企業です。

相談から見積りまで無料で対応してくれるので、フォレンジック調査の依頼が初めてという方もまずは気軽に相談してみることをおすすめします。

| 費用 | ★相談・見積り無料 まずはご相談をおすすめします |

|---|---|

| 調査対象 | デジタル機器全般:PC/スマートフォン/サーバ/外付けHDD/USBメモリ/SDカード/タブレット 等 |

| サービス | ●サイバーインシデント調査: マルウェア・ランサムウェア感染調査、サイバー攻撃調査、情報漏洩調査、ハッキング調査、不正アクセス(Webサイト改ざん)調査、サポート詐欺被害調査、Emotet感染調査 ●社内不正調査: 退職者の不正調査、情報持ち出し調査、横領・着服調査、労働問題調査、文書・データ改ざん調査、証拠データ復元 ●その他のサービス: パスワード解除、デジタル遺品調査、セキュリティ診断、ペネトレーションテスト(侵入テスト)、OSINT調査(ダークウェブ調査) 等 ※法人・個人問わず対応可能 |

| 特長 | ✔官公庁・法人・捜査機関への協力を含む、累計39,000件以上の相談実績 ✔企業で発生しうるサイバーインシデント・人的インシデントの両方に対応 ✔国際標準規格ISO27001/Pマークを取得した万全なセキュリティ体制 ✔警視庁からの表彰など豊富な実績 ✔14年連続国内売上No.1のデータ復旧サービス(※)を保有する企業が調査 ※第三者機関による、データ復旧サービスでの売上の調査結果に基づく。(2007年~2020年) |

| 基本情報 | 運営会社:デジタルデータソリューション株式会社 所在地:東京都港区六本木6丁目10-1 六本木ヒルズ森タワー15階 |

| 受付時間 | 24時間365日 年中無休で営業(土日・祝日も対応可) ★最短30分でWeb打合せ(無料) |

ハッキング相談窓口で相談できる乗っ取り・不正アクセス被害

ハッキング相談窓口で相談できる内容としては、スマホやPCのハッキング・乗っ取り被害だけにとどまりません。以下の被害も相談窓口によっては対応できる場合もあります。

- インターネット詐欺が原因のハッキング・乗っ取り被害

- アカウントの不正ログイン

- ランサムウェア感染被害

スマホやPCのハッキングや不正アクセスが発生した場合、保存されている情報の流出やデータ改ざんのリスクがあるため、早急な対応が重要です。特に企業では、対応が遅れると情報流出被害に対する罰則や信頼性の損失の可能性が高まります。

ただ、経験が浅い、もしくは実績が不透明な業者ノウハウが不足している業者に依頼すると、ハッキング被害(特に情報漏えい)の調査が満足に実施できない可能性が高いです。したがってスマートフォンのハッキング調査を行う場合、実績が豊富な調査会社に相談することをおすすめします。

ハッキング調査会社では不正アクセスの痕跡を調査することで、ハッキングされた経緯や、どのような情報が漏えいしたかなどを特定することが可能です。

インターネット詐欺が原因のハッキング・乗っ取り被害

インターネットを利用した特殊詐欺は、以下が有名なものです。

- フィッシング詐欺

- サポート詐欺

- ワンクリック詐欺・ゼロクリック詐欺

スマホのハッキング・乗っ取り被害について症状など詳細が知りたい方は以下の記事を参考にしてください。

フィッシング詐欺

フィッシング詐欺では、正規のサービスになりすまし、入力フォームからクレジットカードやパスワードなどの情報を不正に盗み出します。手口としては「アカウント情報に不備がある」もしくは「情報漏えいが多発しているので、アップデートしてください」という口実でログインを要求するものや、料金の未納など嘘の内容でユーザーを不安にさせる文面を用いるものもあります。

なお、スマホのSMSを用いたフィッシング詐欺は、スミッシング(SMSフィッシング)と呼ばれ、宅配業者などを装った偽サイトに誘導され、個人情報やID・パスワードを入力するよう促されます。

SMS詐欺の手口や被害事例、対処方法については、下記の記事で詳しく解説しています。

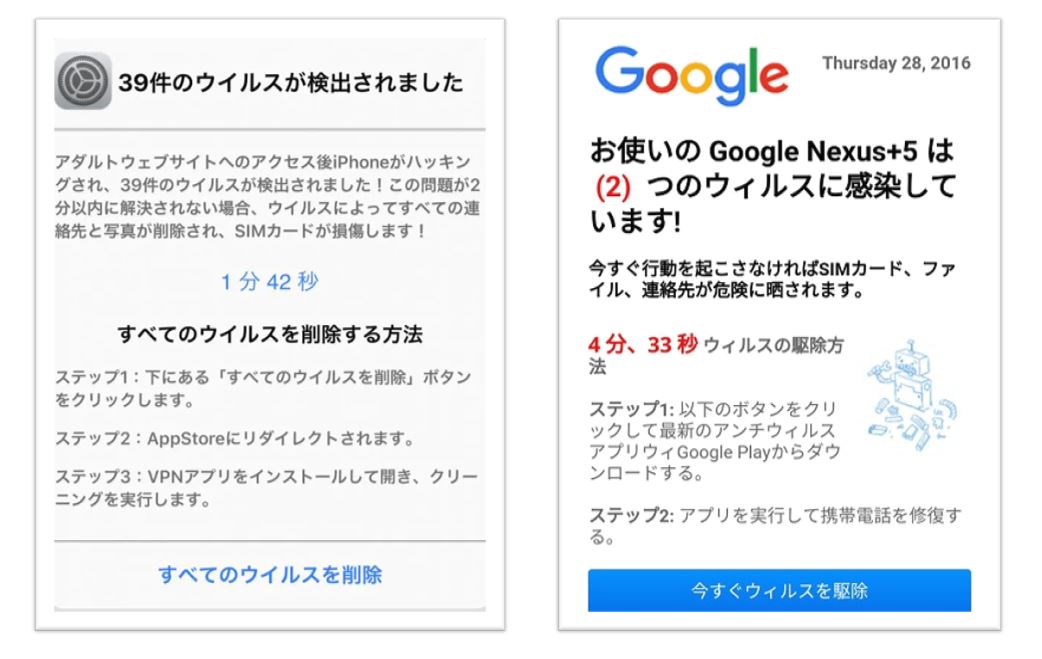

サポート詐欺

サポート詐欺は、パソコンでインターネットを閲覧中に突然、ウイルス感染を装った偽のセキュリティ警告画面を表示し、ユーザーの不安を煽ります。画面に記載されたサポート窓口に電話をかけさせ、遠隔操作ソフトをインストールさせたり、サポート名目で金銭を騙し取ろうとします。「警告音や音声メッセージで不安を煽る」「遠隔操作ソフトのインストールを誘導する」「警告画面上の電話番号に電話させようとする」場合はサポート詐欺の可能性が極めて高いため、以下の記事でブラウザを閉じましょう。なお、スマホの場合は「ウイルスを今すぐ削除」などのボタンをクリックせずにブラウザを速やかに閉じましょう。

ワンクリック詐欺・ゼロクリック詐欺

メールなどに添付されたURLをクリックすると、身に覚えのない請求画面が表示される場合があります。これは「ワンクリック詐欺」と呼ばれるネット詐欺です。近年は、スマートフォンでアダルトサイトなどを見ているとき、Webページが1秒ほど表示された後に、訪問者がスマートフォンを操作しなくとも金銭を要求する「ゼロクリック詐欺」も見受けられるようになりました。

もし記載された番号に電話をかけてしまうと、相手先にこちらの電話番号を知られてしまうだけでなく、相手から電話を通じて、しつこく金銭の支払いを強制されることもあります。もし一度でも金銭を支払ってしまうと、複数の詐欺者から繰り返し金銭を要求される恐れがあります。金銭は絶対に支払わないようにしましょう。

アカウントの不正ログイン

不正ログインとは、不正に取得したID・パスワードを使用した「なりすまし」によるログイン行為のことです。

設定しているID・パスワードが以下にあてはまる方は特に注意が必要です。

- 複数のサービスで同じID・パスワード

- 生年月日・名前などの簡単に予測可能な情報で設定したもの

簡単に攻撃者から不正ログインをされてしまい、その結果漏洩したID・パスワードを使用しているサイトでは、簡単に不正ログインされてしまいます。

もし攻撃者が不正ログインに成功しパスワードを変更すると、本人でもサービスにログインできなくなってしまいます。登録していたクレジットカード情報などが盗まれ、ネットバンキングやECサイトの不正決済や不正送金などの被害が この間に、「不正購入」「データ改ざん」「スパムメールの送信」などを行われる可能性が高くなるため、パスワードの使い回しは避けましょう。

不正ログイン被害に遭わないためには、注意点は以下の通りです。

- 生年月日・名前などの簡単に予測可能な情報で設定したものを使用しない

- 複数サービスで同じID・パスワードを使用しない

- 定期的にID・パスワードを変更する

ランサムウェア感染被害

ランサムウェアとは、ファイルを暗号化し、元に戻すことと引き換えに身代金を要求するマルウェアです。このことから「身代金要求型ウイルス」とも呼ばれています。近年はランサムウェアによる企業への攻撃が激化しています。

感染経路としては、他のマルウェアと同様にメールやWebサイトが主体となっています。

| メール+添付ファイル | 最も代表的な感染経路。ソフトウェアの脆弱性有無に関わらず、ファイルを開いてしまうことで感染する。 |

| メール+URLクリック | メールの件名や本文のURLをクリックすることで感染する。 |

| 不正なWebサイト閲覧 | ランサムウェアを仕掛けたWebサイトを作り、ユーザーが閲覧することで感染する。 |

ランサムウェアの感染手口は年を追うごとに巧妙化しており、大手企業でも被害が続出しています。また同一のネットワーク上のサーバや接続しているメディアなどにも暗号化の影響が及ぶ恐れがあり、たった1台の端末に感染しただけで企業全体に被害が及ぶケースも少なくありません。

ランサムウェアに感染した場合の適切な対処法について下記の記事で詳しく解説していきます。

2022年4月から個人情報保護法が改正

2022年4月に施行された個人情報保護法改正では、法人が所有する個人データに関して、「①漏洩する可能性があるとき」「②漏洩した時 」に、報告と通知をすることが義務付けられました。

措置命令の違反や個人情報の不正流用に関しての罰則が強化され、最高額一億円までの罰金が発生する可能性があります。ランサムウェアに感染した際には、報告・通知を行うために感染経路や情報漏洩の証拠を正確に調査することが重要になります。

ランサムウェアに感染した時は、調査の専門業者にすぐに相談して報告するのが必須になります。公的に使用可能な報告資料が作成可能で、調査の実績が豊富な専門業者に相談し、リスクの拡大を防ぎましょう。

スマホ・PCのサイバー犯罪調査でおすすめの相談窓口はこちら

フォレンジック調査はまだまだ一般に馴染みが薄く、フォレンジック調査会社選びの際もどのような判断基準で選定すればよいか分からない方も多いと思います。そこで、ここでは対応領域や費用・実績などを踏まえ、法人や個人の相談に幅広く対応し、実際に調査の依頼も行える業者として50社以上の中から見つけたおすすめのフォレンジック調査会社・調査会社を紹介します。

信頼できるフォレンジック調査会社を選ぶポイント

- 官公庁・捜査機関・大手法人の依頼実績がある

- スピード対応している・出張での駆けつけ対応が可能

- 費用形態が明確である・自社内で調査しており、外注費用がかからない

- 法的証拠となる調査報告書を発行できる

- 調査に加え、データ復旧作業にも対応している

- セキュリティ体制が整っている

上記のポイントから厳選したおすすめのフォレンジック調査会社は、デジタルデータフォレンジックです。

デジタルデータフォレンジック

公式サイトデジタルデータフォレンジック

デジタルデータフォレンジックは、累計3万9千件以上の豊富な相談実績を持ち、全国各地の警察・捜査機関からの相談実績も395件以上ある国内有数のフォレンジック調査サービスです。

一般的なフォレンジック調査会社と比較して対応範囲が幅広く、法人のサイバー攻撃被害調査や社内不正調査に加えて、個人のハッキング調査・パスワード解析まで受け付けています。24時間365日の相談窓口があり、最短30分で無料のWeb打合せ可能とスピーディーに対応してくれるので、緊急時でも安心です。

運営元であるデジタルデータソリューション株式会社では14年連続国内売上No.1のデータ復旧サービスも展開しており、万が一必要なデータが暗号化・削除されている場合でも、高い技術力で復元できるという強みを持っています。調査・解析・復旧技術の高さから、何度もテレビや新聞などのメディアに取り上げられている優良企業です。

相談から見積りまで無料で対応してくれるので、フォレンジック調査の依頼が初めてという方もまずは気軽に相談してみることをおすすめします。

| 費用 | ★相談・見積り無料 まずはご相談をおすすめします |

|---|---|

| 調査対象 | デジタル機器全般:PC/スマートフォン/サーバ/外付けHDD/USBメモリ/SDカード/タブレット 等 |

| サービス | ●サイバーインシデント調査: マルウェア・ランサムウェア感染調査、サイバー攻撃調査、情報漏洩調査、ハッキング調査、不正アクセス(Webサイト改ざん)調査、サポート詐欺被害調査、Emotet感染調査 ●社内不正調査: 退職者の不正調査、情報持ち出し調査、横領・着服調査、労働問題調査、文書・データ改ざん調査、証拠データ復元 ●その他のサービス: パスワード解除、デジタル遺品調査、セキュリティ診断、ペネトレーションテスト(侵入テスト)、OSINT調査(ダークウェブ調査) 等 ※法人・個人問わず対応可能 |

| 特長 | ✔官公庁・法人・捜査機関への協力を含む、累計39,000件以上の相談実績 ✔企業で発生しうるサイバーインシデント・人的インシデントの両方に対応 ✔国際標準規格ISO27001/Pマークを取得した万全なセキュリティ体制 ✔経済産業省策定の情報セキュリティサービス基準適合サービスリストに掲載 ✔警視庁からの表彰など豊富な実績 ✔14年連続国内売上No.1のデータ復旧サービス(※)を保有する企業が調査 ※第三者機関による、データ復旧サービスでの売上の調査結果に基づく。(2007年~2020年) |

| 基本情報 | 運営会社:デジタルデータソリューション株式会社 所在地:東京都港区六本木6丁目10-1 六本木ヒルズ森タワー15階 |

| 受付時間 | 24時間365日 年中無休で営業(土日・祝日も対応可) ★最短30分でWeb打合せ(無料) |

よくある質問

ここでは、ハッキングの相談窓口に関するよくある質問を紹介・解説します。

- 身に覚えのない費用を請求されたときの対処法は?

- 個人情報を入力してしまった場合の対処法は?

- 画面に料金請求の画像が表示されるときの対処法は?

- 警察に押収されたスマホはいつ返却される?

身に覚えのない費用を請求されたときの対処法は?

ハッキング被害によって、身に覚えのない費用が請求された時は、前提として「金銭を支払わない」ようにしてください。何らかの脅迫文と合わせて費用を請求されるケースが多いですが、金銭を支払ったとしても、脅迫内容が実行されない保証はありません。

もし何度も表示される場合は調査会社に相談して情報漏えいやハッキングの有無を確認してください。セキュリティを強化することで、身に覚えのない費用請求を止めることができる可能性があります。

偽サイトに個人情報を入力してしまった場合の対処法は?

偽サイトに個人情報を入力してしまった場合は、以下の対処が必要になります。

- サービス・銀行・クレジットカード会社への速やかな通知と報告

- アカウントのパスワード変更

- 請求書や取引履歴請求書や取引履歴の確認

- セキュリティソフトの導入

金銭に関連するアカウントや口座・カード情報などの情報を誤って入力した場合は、アカウントの凍結やパスワードを変更する必要があります。すぐに変更しなければ、個人情報が悪用され、被害が拡大する可能性があります。

画面に料金請求の画像が表示されるときの対処法は?

突然画面に料金請求の画像が表示されることがあります。この場合は、絶対に画像をクリック・個人情報の入力をしないで、焦らずにブラウザバックしてください。

ブラウザバックできた場合は、特に被害が発生することはありません。しかし、画像をクリック・個人情報の入力などの行為により、個人情報が漏洩し、金銭的な被害が生じる可能性があります。

詐欺サイトにお金を振り込んでしまった場合の対処法は?

詐欺サイトのスクリーンショットや銀行口座の情報、業者の情報、取引の履歴などを収集し、警察や銀行、クレジットカード会社などに速やかに連絡し、被害届の提出など必要な手続きを行ってください。振り込め詐欺救済法に基づく手続きを期間内に行うと、詐欺犯の口座に残った金銭が被害者に分配されます。

警察に押収されたスマホはいつ返却される?

警察に証拠品としてスマホを押収された場合、警察のスマホ解析作業が終わり次第返却されます。しかし一般的に解析作業が終わり、持ち主のもとに変換されるには一週間後から二週間とされます。しかし、解析が必要なデータが膨大な場合は1か月以上かかる可能性もあります。

まとめ

インターネットは便利な道具ですがトラブルも多く、自分では意図しなくても、さまざまな犯罪に巻き込まれることもあります。

特に近年ではランサムウェアやインターネット詐欺による情報漏洩をきっかけとしたスマホやPCのハッキングの被害が拡大しております。

ハッキングやウイルス感染などの被害を最小限に抑えるためにも、少しでも不安を感じたら、セキュリティを強化するためにもサイバー警察やフォレンジック調査会社の相談窓口を有効活用しましょう。

少しでもスマホやPCを安全に使えるように、早めの相談・早めの対処・早めの通報が大切です。

![中小企業の情報瀬キィリティ相談窓口[30分無料]](/wp-content/uploads/2023/07/bnr_footer04.png)