SSD(Solid State Drive)とは、HDDやUSB、SDカードと同じように、記憶媒体の一つです。数年前、高性能なSSDは価格が高く普及していませんでしたが、最近は多くのPCに標準搭載されています。

HDDと比較して利用されることが多く、処理速度やデータの保存容量などで比較され、用途に合わせて使い分けられています。

パソコンで作成したデータを保存するための便利な機器ですが、SSDを含む記憶媒体は消耗品であり、故障やデータの損失(削除やフォーマット)が発生する可能性があります。

この記事では、SSDとは何か、HDDとの違い、故障時やデータ損失時の対処法について解説します。

目次

SSDとは?特徴やメリットデメリットを紹介

SSD(Solid State Drive)は、データストレージの技術であり、従来のHDD(Hard Disk Drive)に代わるものとして近年注目されています。

SSDはメモリチップに電子的にデータを書き込むため、動作部品を持たない「NAND型フラッシュメモリ」と呼ばれ、USBメモリも同じ仕組みです。

SSDを利用するメリットとデメリット

ここでは、記憶媒体としてSSDを利用するときのメリットとデメリットを解説します。

- SSDを利用するメリット

- SSDを利用するデメリット

SSDを利用するメリット

SSDを利用するメリットは以下があります。

| メリットの種類 | 詳細 |

|---|---|

| データの読み書きが高速 | システムの起動やロード時間を大幅に短縮 |

| 耐衝撃性 | 物理的な衝撃や振動による損傷のリスクが低い |

| 低消費電力 | HDDに比ぼて消費電力が少ない |

| 静音性 | ディスクを回転させる必要がないため静穏性が高い |

| 低発熱 | 発熱が少なく、オーバーヒートのリスクが減少 |

| 小型化 | コンパクトで、薄型のパソコンや小型デバイスに利用される |

| 瞬時のオン/オフ | コンピュータのスリープモードからの復帰が速い |

| 柔軟なサイズオプション | 容量の幅が広い |

| 長期的なコスト効率 | 長期的なコストパフォーマンスが良い |

データの読み書きが高速

SSDは、従来のHDDと比較してデータの読み書き速度が非常に高速です。これは、フラッシュメモリを利用してデータアクセスを行うため、物理的なディスクの回転を待つ必要がなく、システムの起動やファイルの転送が速くなります。

耐衝撃性

動作部品がないため、SSDは物理的な衝撃に強い記憶媒体です。これにより、携帯電話やノートパソコンなどのモバイルデバイスに最適で、データの損失リスクを減少させます。

低消費電力

SSDはHDDに比べて消費電力が少ないため、特にバッテリーを使用するデバイスの稼働時間を延ばすことができます。これにより、エネルギー効率の良い運用が可能になります。

静音性

SSDは動作時に音を発生させないため、騒音を気にすることなく使用できます。これは、静かな環境での作業や夜間の使用において特に重要です

低発熱

SSDは発熱が少ないため、デバイスの冷却に関する問題が少なく、オーバーヒートのリスクを低減します。これにより、システムの安定性が向上します。

小型化

フラッシュメモリを使用することで、SSDは非常にコンパクトに設計されています。これにより、薄型のノートパソコンや小型デバイスに容易に組み込むことができます。

瞬時のオン/オフ

SSDを使用するデバイスは、瞬時に電源のオンまたはオフにすることができます。これにより、待ち時間を減らし、効率的な作業が可能になります。

柔軟なサイズオプション

SSDはさまざまなストレージ容量で提供されており、ユーザーのニーズに応じて選択することができます。これにより、使用目的に合わせた最適なストレージソリューションを選べます。

長期的なコスト効率

初期投資は高いものの、SSDの耐久性と長寿命により、長期的にはHDDよりもコスト効率が良いとされています。これにより、メンテナンス費用や交換コストが削減されます。

SSDを利用するデメリット

SSDを利用するデメリットは以下があります。

| デメリットの種類 | 詳細 |

|---|---|

| 高コスト | SSDは従来のHDDに比べて1GBあたりのコストが高い |

| 書き込み回数の制限 | セルにデータを書き込む回数には物理的な限界がある |

| 容量が限られている | 同じ価格で購入できるSSDの容量はHDDに比べて小さくなる |

| データ復旧が困難 | SSDのデータ復旧は技術的に複雑で、成功率が低い |

高コスト

SSDは、その高速アクセス速度や耐衝撃性な為、利点が高価な価格に反映されています。

| SSDの種類 | 容量 (GB) | 価格(日本円) |

|---|---|---|

| SATA SSD | 256GB | 7,000円 |

| NVMe SSD | 256GB | 9,000円 |

| Portable SSD | 512GB | 15,000円 |

| M.2 SSD | 512GB | 12,000円 |

| PCIe SSD | 256GB | 11,000円 |

※価格はメーカーによって異なるため、相場料金を表示しています。

特に大容量のSSDは、同等の容量を持つHDDに比べてかなり高額になることがあります。このため、コストを重視するユーザーにとっては、購入時に検討が必要なデメリットの一つです。

書き込み回数の制限

SSDのフラッシュメモリは、一つのセルにデータを書き込むことができる回数には限界があります。

| SSDの種類 | 書き込み回数の上限 |

|---|---|

| TLC | 500~3,000回 |

| MLC | 3,000~10,000回 |

| SLC | 50,000~100,000回 |

多くのデータ書き込みが行われると、最終的にはセルの性能が低下し、使用不能になる可能性があります。書き込み回数の限界が来る前に、データのバックアップを取るか、SSDを交換する必要があります。

容量が限られている

SSDはHDDに比べて高価であるため、同じ価格で提供されるストレージ容量が少なくなる傾向にあります。大量のデータを保存する必要があるユーザーにとって、高コストで大容量のSSDを購入するか、または容量に制限があることを受け入れる必要があります。この容量の限界は、特にデータ集約型のアプリケーションや大規模なメディアファイルの保存においてデメリットとなります。

データ復旧が困難

SSDでは、データの消去や書き込みプロセスがHDDとは異なるため、従来のデータ復旧技術が効果的ではない場合があります。SSDからデータを復旧することは技術的に困難であり、成功率が低いことが多いです。

中にはSSDのデータ復旧の実績が豊富なデータ復旧業者もあります。確実にSSDのデータを復旧したい場合には、技術力の高いデータ復旧業者に相談しましょう。

SSDとHDDの機能を徹底比較

ここでは、SSDと比較されやすいHDDとの機能面の差を比較し、用途に合わせて使い分けるときの判断基準について解説します。

| 特徴 | SSD | HDD |

|---|---|---|

| 書き込み速度 | 高速 | 中~低 |

| 容量 | 低~中 | 高 |

| 耐久度 | 高い | 中~低 |

| 静穏性 | 非常に静か | 騒音あり |

| 重量 | 軽い | 重い |

| 価格 | 高価 | 安価 |

| 寿命 | 長い | 中~短 |

| 利用される機器 |

|

|

SSDはデータの書き込み速度や耐久度、HDDは大量のデータを保存することがメリットだといえます。それぞれの特徴を生かして、利用される機器が異なります。近年では、大容量のSSDも存在し、費用感に問題なければSSDを使用する方がメリットが多いです。

ただし、最新の記憶媒体ですので、故障した時のデータ復旧について研究が進んでいないため、復旧難易度が高いというデメリットがあります。SSDのデータ復旧が必要になった場合は、技術力が高い専門業者に相談してデータを復旧してもらう必要があります。

SSⅮの寿命

SSDの寿命は、一般的に平均で約5年ほどと言われています。SSDの寿命を決める大きな要因は以下の3つがあります。

- 書き込み回数

- 使用時の空き容量

- SSDのスペック

書き込み回数

SSDには「TBW(Tera Byte Written)」と呼ばれる、理論上、データ読み書きができる限界値があります。

SSDを何年も使用していると、TBWに近づき、TBWに近づくにつれ、故障する可能性が高くなります。SSDによってはあらかじめ目安としてTBWが記載されている場合があるので確認してください。

使用時の空き容量

SSDは空き容量が少なくなると、以前に書き込んだ不要なデータを削除してから、新しいデータを書き込みます。その仕組み上、SSDの空き容量が少ないまま使用を続けると、処理回数が増え寿命が短くなります。そのため、SSDの容量が多ければ多いほど寿命も長い傾向があります。

容量の多いSSDでも空き容量が少なければ寿命は短くなるので注意してください。

SSDのスペック

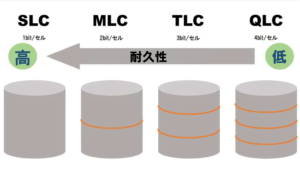

現行のSSDは、「SLC」「MLC」「TLC」「QLC」の4つのタイプが存在します。このタイプに応じて「セル」というデータを保存する部屋に保存できるデータ量が異なります。

1つのセルに書き込むデータ量が少ないほどSSDの耐久性は高まり、反対に1つのセルに書き込むデータ量が多くなるほど耐久性は低下する傾向にあります。この耐久性に比例するように寿命の長短も左右されます。

SSDの寿命が近いと発生する症状

SSDの寿命が近づき、故障の寸前になると以下のような症状が現れます。また、以下の症状が現れた場合、SSDはいつ壊れてもおかしくない状態であるため、重要なデータからバックアップを取るようにしましょう。

作業が不安である場合や、重要なデータが保存されている場合は、データ復旧の専門業者に相談してください。

- 処理速度の低下

- 突然電源が落ちる

- 「Boot Device Not Found」と表示される

処理速度低下

「SSD購入時よりもファイルを開くのが極端に遅い」「フリーズすることが増えた」

このような状態はSSDの処理速度が低下していることで起きている可能性があります。特に、フリーズが頻発する状態では、既に故障している可能性が高いです。

突然電源が落ちる

SSDが突然シャットダウンすることが増えたという場合、SSDが寿命を迎えている可能性が高いです。

また、意図しないシャットダウンは、そもそもSSDにの寿命を縮める事象であるため、頻発する場合は注意して下さい。

「Boot Device Not Found」と表示される

このメッセージは、使用しているPCがSSDを認識できないことを意味しています。SSDが認識されない場合は、ケーブルなどの周辺機器が影響している可能性もあるので、一度確認してみて下さい。

SSDが故障する原因

SSDなどの記憶媒体が故障する原因は大きく2つに分かれます。

- 論理障害

- 物理障害

論理障害

論理障害とは、SSDに保存されているデータが壊れているため、そのデータにアクセスできない状態を指します。主な原因として「データの誤削除」「フォーマット」「暗号化」等があります。

論理障害の場合、データの壊れている部分を元通りアクセスできるように専門のツールを使用したり、「バイナリ」と呼ばれる部分をを手作業で修復する必要があります。

論理障害や物理障害の初期診断は素人判断で行うのは非常に困難であり、不適切な対応が逆に状況を悪化させる恐れがあります。例えば、エラーメッセージに従ってフォーマットを実行したり、不具合のあるデバイスに対して素人が復旧ソフトウェアを使用したりすると、データの破損が進行し、最悪の場合、データが完全に復旧不可能になるリスクがあります。

こうしたリスクを避けるためにも、論理障害や物理障害の兆候が見られた場合は、専門のデータ復旧業者に相談することが最善策です。データ復旧業者の選び方は以下の記事でも解説しています。

物理障害

物理障害とは、SSD自体が物理的に壊れているため、SSDに保存されているデータにアクセスできない状態を指します。

主な原因として「落下などの衝撃」「水没」「落雷などによる回路のショート」等があります。

物理障害は外付けHDDを開封して専門的な技術の元データを復旧する必要があります。自力で復旧することが不可能ですので、専門家に相談してデータを復旧してもらうようにしましょう。専門家の中でも、物理障害を復旧できる技術を持つのは一握りの業者ですので、物理障害に対応可能な業者に相談しましょう。

SSDが故障した際の注意点

SSDが故障した際には「通電(操作)を避ける」ということを徹底してください。

上記で説明した「論理障害」の場合、通電を続けることで、システム情報やログ情報が常に上書きされていきます。削除データなどの復旧では、データの痕跡に、システム情報などが書き込まれてしまうと、復旧の難易度が上がってしまいます。

また「物理障害」の場合でも同様に、通電を続けることで、正常な部品までもが故障してしまう可能性があり、復旧の難易度が上がってしまいます。

SSDが故障した際の対処法

SSDが故障した際には、以下の方法を試してください。また、自力での作業に不安がある方や、重要なデータを取り出したい場合はデータ復旧の専門業者へ相談してください。

- フォーマットを行う

- データ復元ソフトの使用

- 専門業者へ相談する

フォーマットを行う

ファイルシステムなどの障害により、SSDのデータが取り出せない場合、「フォーマットしてください」と表示される場合があります。ここで

、フォーマットを行ってしまうと、SSDの動作が戻る可能性はありますが、SSDに保存されているデータにはアクセスできなくなってしまいます。

SSDに保存されているデータが一つでも必要な方は、フォーマットを行うことは控えましょう。既にフォーマットをしてしまった場合は下記の記事を参考にしてください。

データ復元ソフトの使用

SSDに発生している障害がデータ復元ソフトで対応できる場合、ソフトを使用することで、データにアクセスできる可能性があります。

しかし、ソフトの使用には一定以上のリテラシーが必要なうえ、誤操作やソフトが対応していない障害であった場合、状態の悪化だけでなく、データが完全に消えてしまう可能性もあります。

専門業者へ相談する

上記の対策方法では解決しなかった場合は、専門業者に相談してください。

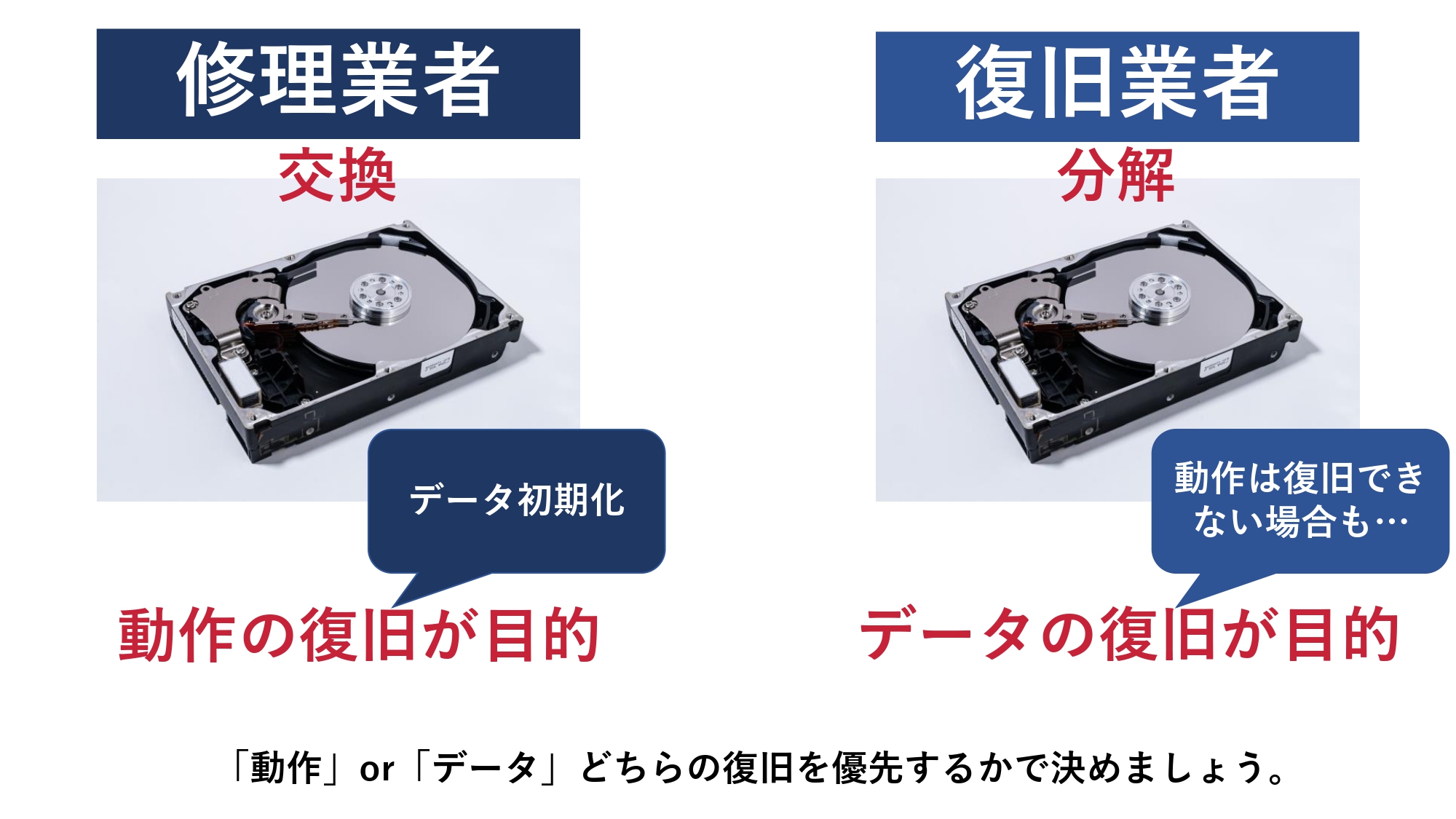

しかし、専門業者にはそれぞれ異なる目的があるので、自身の目的に合った専門業者に相談しましょう。

SSDの障害を解決するには「機器修理専門業者」か「データ復旧専門業者」に相談する必要があります。

機器修理専門業者

使用しているSSDの「動作」を復旧したい場合、機器修理専門業者に相談してください。

使用しているSSDを使えるよう修理をしますが、SSDに保存されているデータは破棄されてしまうことが多いです。「データ」の復旧を希望する際は次のデータ復旧専門業者を利用しましょう。

データ復旧専門業者

使用しているSSDに保存されている「データ」を復旧したい場合、データ復旧専門業者に相談してください。

使用しているSSD自体が使えるようにはなりませんが、SSDに保存されているデータを使えるようにします。データ復旧専門業者の中には、無料で相談から見積もりまで行っている業者も存在するので、まずは、相談してください。

SSDのデータ復旧でおすすめデータ復旧専門業者

復旧成功確率の低い業者に依頼して作業に失敗される、なんてことも起きる可能性があります。最悪の場合、大切なデータを永遠に失うことになります。そのような事態を避けるためにも、ここなら間違いないという「技術力の高い業者」を見極めることが重要です。今回は下記に当てはまっていて、技術力が高いと評価を受けている業者を厳選しました。

- 復旧率が90%以上あり技術がたしかなこと

- 夜間や休日も窓口が営業しており復旧スピードが速いこと

- 後から診断料や部品代などの追加費用が請求されず明朗会計であること

- 復旧成功の口コミや利用者の実例が多数あること

- 自社内に復旧設備を整え、熟練の技術者が多数いること

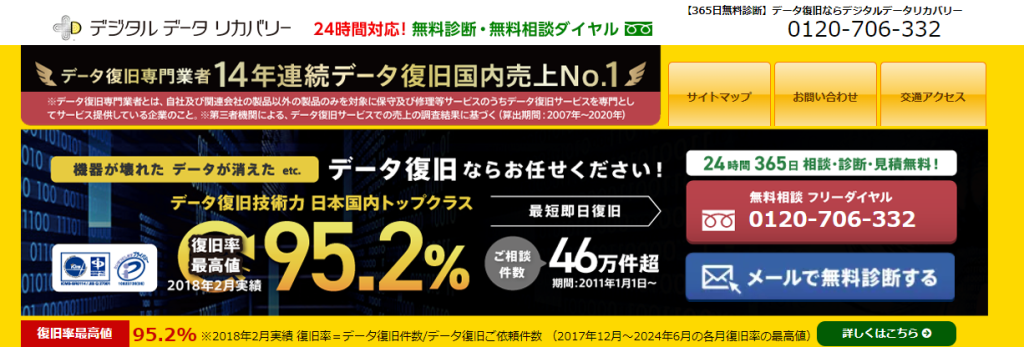

上記のポイントから厳選したおすすめランキング1位の業者は、デジタルデータリカバリーです。

デジタルデータリカバリー

公式HPデジタルデータリカバリー

デジタルデータリカバリーは、データ復旧国内売り上げNo.1のデータ復旧専門業者です。復旧率最高値は95.2%と非常に高い技術力を有しています。依頼の8割を48時間以内に復旧と復旧のスピードも優れています。また、官公庁や大手企業を含む累積46万件以上の相談実績があります。

相談から見積もりの提示まで無料で行っているため、データ復旧を検討している際はまずは最大手であるデジタルデータリカバリーに相談すると良いでしょう。

| 復旧費用 | 相談から見積もりまで無料 500GB未満:5,000円〜 500GB以上:10,000円〜 1TB以上:20,000円〜 2TB以上:30,000円〜 |

|---|---|

| 対応製品 | SSD、RAID機器(NAS/サーバー)、パソコン(ノート/デスクトップ)、外付けHDD、USBメモリ、ビデオカメラ、SDカード・レコーダー等記憶媒体全般 |

| 復旧期間 | 最短当日に復旧完了(本社へ持ち込む場合) 約80%が48時間以内に復旧完了 |

| 特長 | 14年連続データ復旧国内売上No.1 復旧率最高値95.2%の非常に高い技術力 官公庁や大手企業を含む累積46万件以上の相談実績 相談・診断・見積り無料(デジタルデータリカバリーへの配送料も無料) |

デジタルデータリカバリーのさらに詳しい説明は公式サイトへ

まとめ

今回は、SSDの説明や、故障してしまった際の注意点・対処法について解説しました。

SSDが故障した際の対処法は、故障の原因によって異なります。それぞれの原因に対して適切な対処方法を行うことが確実・安全なデータ復旧に繋がります。

原因を個人で特定することが難しい場合や復旧したいデータの重要度が高い場合はデータ復旧の専門業者に相談してみてください。

![中小企業の情報瀬キィリティ相談窓口[30分無料]](/wp-content/uploads/2023/07/bnr_footer04.png)