「LANDISK」は、I-O Dataが製造するネットワーク接続ストレージ(NAS)デバイスのブランドです。

家庭用からエンタープライズまで幅広いラインナップを取り揃えており、ユーザーは特定のニーズに沿って最適なシリーズを選択することができます。また比較的低コストで導入することができるため、家庭から企業まで幅広いユーザーを獲得することに成功しています。

ただし、LANDISKはその性質上、常日頃からデータが読み書きされるため、負荷がかかりやすく、ある日いきなり故障する恐れがあります。

そこでこの記事では「LANDISKが故障したときの症状および原因」そして「障害が発生した際の復旧方法」を詳しく解説していきます。なお、重要なデータがある場合、LANDISKからのデータ取り出しに対応している復旧業者に相談するようにしましょう。

目次

故障したLANDISKのよくある症状

故障したLANDISKのよくある症状は次のとおりです

- 起動しない/電源が入らない

- ランプが赤色点灯・点滅

- アクセスできない

- LANDISKにアクセスできない

- 共有フォルダやデータにアクセスできない

- 異音/異臭がする

また正確に問題の診断・特定を行うには、製造元またはデータ復旧の専門家まで対応を依頼されることをおすすめします。

起動しない/電源が入らない

LANDISKの電源が入らない、または電源が入らない場合は、以下の理由が考えられます。

- 電源装置の問題:LANDISKに十分な電力が供給されていないか、電源装置に障害があり、電源が回転しない可能性があります

- 過熱:デバイス過熱時、損傷を防ぐためにシャットダウンした可能性があります。この場合、デバイスが冷えるまで起動しません。

- ファームウェア破損:デバイスのファームウェアが破損し、正しく起動できない可能性があります。

- ストレージ障害:複数のストレージデバイスに障害が発生し、電源が入らない可能性があります。

- 過電圧(電力サージ):落雷による過電圧(電力サージ)によりデバイスが損傷し、電源が入らなくなった可能性があります。

これらは、LANDISKの電源が入らない、または電源が入らない理由のほんの一部です。正確に問題の診断・特定を行うには、製造元または専門家に支援を求めることをおすすめします。

ステータスランプが赤色点灯・点滅

LANDISK本体のランプが赤く点灯または点滅している場合、以下の2つの可能性が考えられます。

- RAID構成に問題がある

- 内蔵ストレージに障害が生じている

特にHDDのエラーランプが赤く点灯・点滅しているときは、HDDに重大な障害が発生している可能性が高いです。このような状態で電源のオンオフや再起動を行うと、データ損失やRAID構成の破損を悪化させる恐れがあります。

LANDISK本体のランプが赤く点灯または点滅している場合は、専門知識が必要となります。データ破損の可能性も考慮し、データのバックアップ有無に応じて、LANDISK販売店やデータ復旧サービス事業者などの専門家に相談することを推奨します。

アクセスできない

LANDISKにアクセスできない場合、次の現象が発生する場合があります(これらは症状のほんの一部です)。

- ネットワーク上で見つからない:LANDISKがネットワークに表示されず、共有フォルダへのアクセスが困難になっている。

- 接続がタイムアウト:LANDISKに接続しようとすると、接続がタイムアウトしたり、拒否されたりする。

- エラーメッセージ表示:LANDISKにアクセスすると、接続に関係するエラーメッセージが表示される。

- パフォーマンス低下:データ転送時、デバイスが低速または応答しなくなるす。

- 不完全なファイル転送:転送中にファイルが不完全に転送される

まずはネットワーク接続を確認し、最新のOS/ファームウェアがインストールされているかを確認しておきましょう。パソコンやLANDISK本体の設定を変更すれば解決することもありますが、状態が変わらない場合、内蔵ストレージに障害が起きている可能性があるため、使用を中止してください。

アクセスできない場合についての対処法については以下のページを参照してください。

異音/異臭がする

外部から物理的な衝撃が加わり、「カチカチ」「カタカタ」と異音がする場合、HDDのパーツが壊れているか、RAID構成に異常が発生している可能性があります。

物理的に故障したHDDの復旧には、専門設備(クリーンルーム)での分解作業や、ファームウェア解析など、高度な専門技術が伴います。自力での対応は原則できません。

そのため、データを取り出したい場合は、個人作業は避け、データ復旧の専門業者に相談するようにしましょう。もっとも技術力という面では、業者ごとにばらつきが大きいため、なるべく技術力の高いデータ復旧業者を選びましょう。中には、相談から見積もりまで無料で行っている業者も存在するので、業者を選ぶ際はこの点も考慮しておきましょう。

データ復旧業者を選ぶポイントについては、以下で詳しく紹介しています。

LANDISKの故障する原因

ディスクが破損する原因は大きく分けて2通りあり、それぞれ「論理障害」「物理障害」に分けることができます。

論理障害

誤った手順でLANDISKをシャットダウンしたり、停電や落雷による電源遮断でデータの書き込みが強制終了すると、ファイルシステム(どこにどのデータがあるのか管理する構造)の整合性が乱れ異常をきたします。これを「論理障害」といいます。

論理障害は軽度のものであれば、バックアップをもとにリビルド(再構築)することで対処が可能です。

しかし、故障したディスクが複数台あったり、障害の原因が分かっていない状態で復旧作業を行うと、状態をさらに悪化させる恐れがあります。

この場合、個人の判断で復旧作業を行うのは控え、データ復旧業者に対応を依頼することをおすすめします。

物理障害

HDDは外部からの衝撃を受けると、読み書きヘッドがディスク面に接触してスクラッチ(傷)を引き起こすことがあるほか、長期使用により、HDDは自然に劣化しやすく、特に同時期に製造された複数のHDDが搭載されている場合、一台が故障すると他のHDDもすぐに故障する可能性があります。このように、LANDISKに搭載されているHDDが物理的に壊れた状態を「物理障害」といいます。

物理障害が発生した場合は、データ書き込みなどの操作を一切行わず、すぐに電源をオフにしてください。データ復旧にはクリーンルームと呼ばれる、埃や塵などの混入を厳重に管理した環境が必要となります。

またHDDの基本機能を制御する「ファームウェア」が損傷すると、HDDが誤動作し、異音を発することがあります。ファームウェア障害はほかの障害と判別が難しく、各メーカーによってファームウェアの構造も異なるため、データ復旧が非常に困難です。したがってLANDISKの物理障害からデータ復旧を行うには、高度な技術がある実績のある業者を選ぶことが重要です。

ただし、同じ「データ復旧業者」の間でも、適切な設備、復旧にかかわる知識・技術など非常に幅広く、対応できる範囲も大きく異なります。そのため、業者の技術力を見極め、依頼することがもっとも重要なポイントです。

データ復旧業者の実力を確実に見極めるためのポイント

技術力が高い業者の特徴は次のとおりです。

【ポイント1】データ復旧業者の技術力を見極める

- 復旧実績の数値や指標を明示している

- 対応できる機器の種類や症状が豊富

- データ復旧の最高難易度といわれる「データの記録される面に傷のついたHDD(スクラッチ障害)からの復旧実績」がある

- 復旧スピードが速い

- 他社で復旧不可能だった機器の復旧実績が多数ある

【ポイント2】信頼できる復旧業者かどうかを見極める

- 官公庁・大手法人の取引実績が多数ある

- サービス対応が丁寧で信頼できる

- プライバシー認証の取得など、セキュリティ対策が徹底されている

- 復旧ラボへの持込みや見学ができる

【ポイント3】サービスの利用しやすさを見極める

- 土日祝日の復旧対応や夜間窓口などがある

- 出張での復旧に対応している

- 依頼前の初期費用がかからない

- 特急料金がかからない

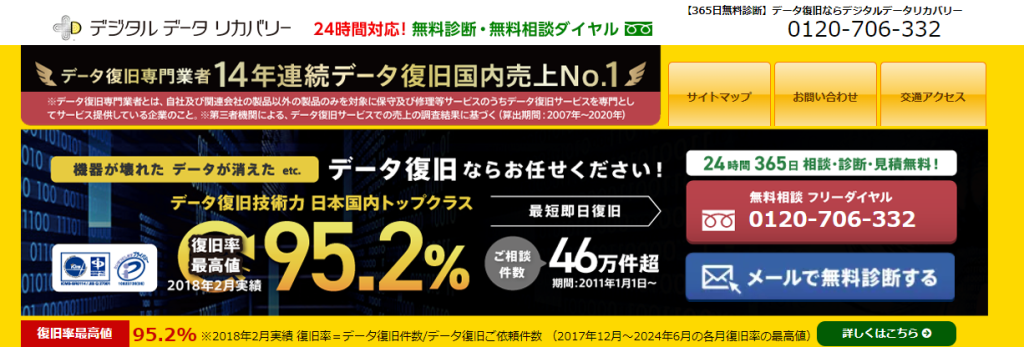

上記のポイントから厳選したおすすめのPCデータ復旧業者は、デジタルデータリカバリーです。

デジタルデータリカバリー

公式HPデジタルデータリカバリー

✔14年連続データ復旧国内売り上げNo.1のデータ復旧サービス最大手

✔復旧率最高値は95.2%と高い技術力

✔依頼の8割を48時間以内に復旧するスピード対応

✔国際標準規格ISO27001/ISMS認証を取得した万全なセキュリティ体制

✔警視庁からの表彰、東京都からの技術革新による表彰など豊富な実績

こちらのデジタルデータリカバリーは、国内で最も規模が大きいデータ復旧業者の1つです。依頼前に無料で相談・診断・見積まで行ってくれるので、どこのデータ復旧業者に依頼するか迷った場合はこちらのデジタルデータリカバリーがおすすめです。

LANDISKが起動しない・立ち上がらないときにまず試すこと

まず試すべきことは次のとおりです。

- ネットワーク接続を確認する:

- デバイスのステータスを確認する

- デバイスを再起動する

- ファームウェアを更新する

- RAIDアレイを再構築(リビルド)する

ネットワーク接続を確認する

デバイスがネットワークに正しく接続され、ネットワークが正常に機能していることを確認します。デバイスのプラグを抜いてから再度差し込むか、ルーターを再起動して、問題が解決するかどうかを確認しましょう。。

ネットワーク接続を確認する方法は次のとおりです。

- ネットワークケーブルの接続を確認する:ネットワークケーブルがLANDISKにしっかりと接続されていることを確認します

- ネットワークステータスを確認する:管理ソフトウェアを使用して、ネットワークステータスを確認します。これによりデバイスがネットワークに接続されていて、有効なIPアドレスを持っているかどうかが表示されます。

- デバイスの ping を実行する:コンピューターのコマンド プロンプトまたはターミナルを使用して、LANDISKの IP アドレスに ping を実行します。これは、デバイスがネットワーク上でアクセス可能であることを確認するのに役立ちます。

- ルーターの構成を確認する:ルーターの設定でLANDISKがネットワーク上で通信できることを確認します。

- デバイスとネットワーク機器を再起動する:ネットワーク機器を再起動するだけで、接続の問題を解決できる場合があります。

- ファームウェアを更新する:LANDISKで利用可能なファームウェアアップデートがあるかどうかを確認し、必要に応じて最新バージョンにアップデートします。

これら手順に従うことで、LANDISKのネットワークトラブルが解決できる場合があります。ただし、問題が解決されない場合、深刻な障害が起きている可能性が高いため、製造メーカーやデータ復旧業者に対応を依頼されることをおすすめします。

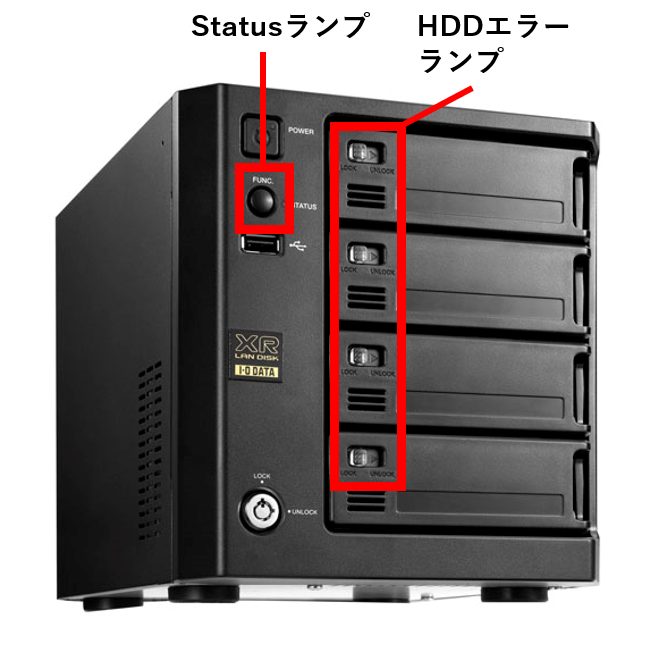

ステータスランプ/エラーランプを確認する

LANDISKには機器の状態を伝えるランプが搭載されており、点灯のバリエーションにより、エラーの内容が変わります。

- Status ランプ:フロントパネルのLEDインジケータ。筐体やネットワークの状態を伝える

- HDDエラーランプ:ディスクを格納する容器の側面にあるランプ。HDDの状態をあらわす

青点滅の場合、とくに問題はありませんが、各ランプが次のように点滅・点灯している場合、次のエラーが生じているとみられます。

【Status ランプが赤点滅】

➡LAN接続モード時にエラーが発生

【HDDエラーランプが赤点灯】

➡ディスクの番号に対応する内蔵ハードディスクが接続されていない

【HDDエラーランプが赤点滅】

➡ディスクの番号に対応する内蔵ハードディスクに障害が発生している

HDDエラーランプが赤点灯・赤点滅の場合、HDDが物理的に故障し、そもそも認識されていない可能性が高いと考えられます。

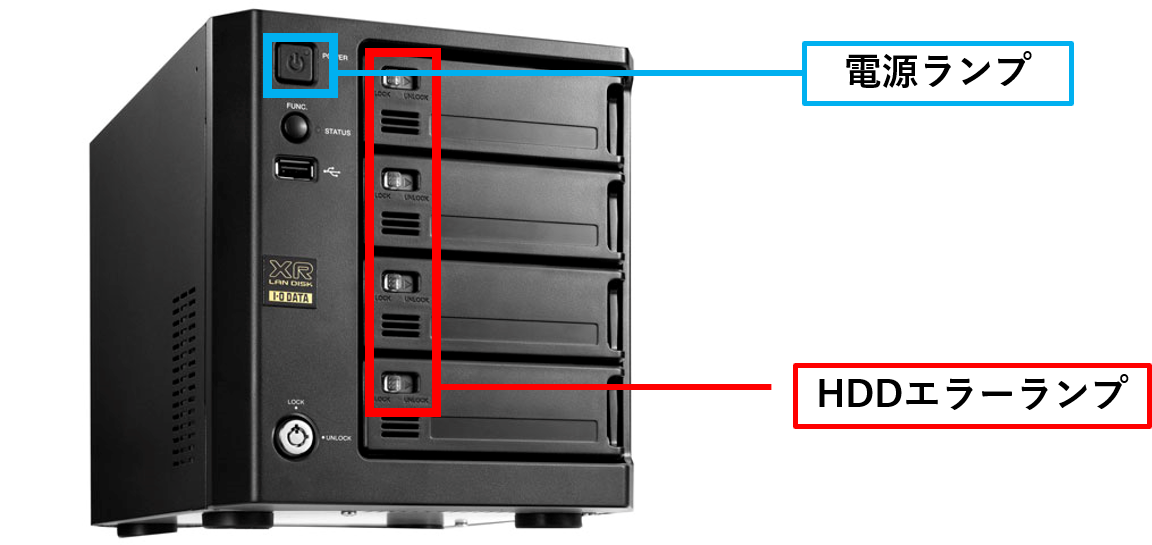

LANDISKに障害が発生したら、まずLANDISKの状態を確認して原因を突き止めます。個人で復旧作業をする手順は以下の通りです。

①障害箇所を確認

次の2箇所をチェックしてLANDISKの状態を確認します。2ドライブモデルを例に説明します。

電源ランプ

| 赤色点灯 | 警告レベルの不具合 |

|---|---|

| 赤色点滅 | エラーレベルの障害 |

HDD1/2ランプ

| 赤色点灯 | RAIDが崩壊しています |

|---|---|

| 赤色点滅 | ディスクが故障しています |

エラーの詳しい内容は、LANDISKの設定画面からシステムログを表示して確認します。

また、ランプ以外にもブザー音で障害を確認できます。例えば、

- ”ピー”と3回鳴っている… ディスクの容量不足や故障

- ”ピッ、ピッ”と鳴り続いている… ディスクの故障などによりRAID構成に異常が発生

- ”ピーポー”と鳴り続いている… 同じくディスクの故障などによるRAID崩壊

というように、エラー状況を確認することができます。

②シャットダウンし電源ケーブルを抜く

ランプの赤色点灯・点滅や警告のブザーがないのに、LANDISKに不具合が生じている場合は、LANDISKをシャットダウンして電源ケーブルをコンセントから抜いた状態で、1分ほど放置します。その後、改めて電源を入れます。

万が一再起動してもトラブルが解決しない場合は、LANDISK本体か内蔵ハードディスクに不具合が生じている可能性があります。すぐに使用を控え、データ復旧の対応をしましょう。

NASの復旧方法についての詳細は以下のページを参照してください。

デバイスを再起動する

LANDISKを再起動することで発生している問題の多くが解決する可能性があります。

ただし、原因がハードウェアの問題の場合は、再起動では問題を解決できないこともあります。

もしストレージが故障している場合は、新しいドライブに交換する必要があります。なお、バックアップがない、もしくはバックアップから完全にデータ復旧できない場合、自力での対応は困難ですので、データ復旧業者まで対応を依頼することをおすすめします。

ファームウェアを更新する

ファームウェアとは、ハードウェアを動作させるためのソフトウェアのことです。

LANDISKのファームウェアを更新する手順は、次のとおりです。

- ウェブサイトから、適合する最新のファームウェアをダウンロードします。

- ファームウェアをダウンロード後、LANDISKのネットワークに接続して「管理」タブから「サーバー管理」をクリックします。

- 「ファームウェアアップデート」をクリックし、最新のファームウェアを選択します。

- 「アップデート」をクリックして、アップデートを開始します。

- アップデートが完了したら、LANDISKを再起動します。

RAIDアレイを再構築する

RAIDアレイの再構築(リビルド)をおこなう場合、次の手順に従います。

- 故障したディスクを特定:RAIDコントローラまたはシステムログをチェックし、どのディスクに障害が発生したかを確認します。

- 故障したディスクを交換:故障したディスクを、容量が同じか、それ以上となるディスクと交換します。

- リビルドを開始:RAIDコントローラの管理画面にアクセスし、リビルドを開始します。

- リビルドの進行状況をチェックする:進行状況をチェックし、RAIDコントローラのログにエラーがないか確認します。

ただし、RAIDアレイを再構築する正確な手順は、RAIDのタイプ、使用するハードウェア、ソフトウェア、システム構成によって異なる場合があります。自力での対応や確認が難しい場合、上記の操作は控え、専門業者まで対応を依頼するようにしましょう。

上記の手順で問題が解決しない場合

I-O DATAのデータ復旧サービスを利用する

LANDISKの発売元(I-O DATA)はデータ復旧サービスを提供していますが、利用時には注意するポイントがあります。

復旧難易度が高い?どうやって判断するの?

I-O DATAのデータ復旧サービスは、下記のとおり復旧難易度によって見積もりの金額が変わります。

- 軽度 軽度の論理障害やファイルシステム障害

- 中度 初期化・消去などの論理障害や軽度の物理障害

- 重度 上記以外の難易度の高い障害

シンプルで直感的な反面、これだと故障原因がわかりません。あくまでI-O DATAはメーカーであり、データ復旧の専門家ではありません。この場合、どのようにして判断し、相談すればいいのか迷ってしまうかもしれません。

その意味で、より正確に復旧難易度や症状障害の状況を判断するためには、データ復旧の専門業者に相談するのがおすすめです。

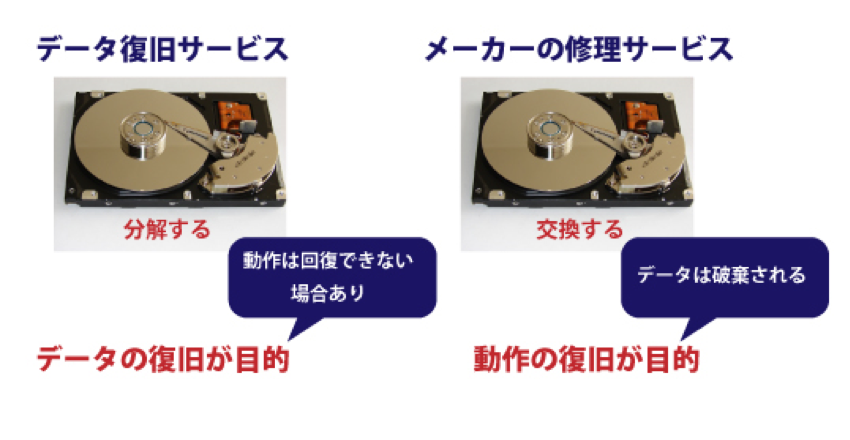

目的はデータ復旧?修理?

メーカーで対応できない・データが取り出せないという状況になった場合、機器の交換や修理を勧められることがあります。この場合、機器の修理・交換のみの対応となり、データが戻ってくることはありません。

特に物理障害の場合は、「修理をするためにデータが消えてしまう恐れがあります」と公式ホームページにも注意書きがされており、バックアップができない状態だとデータがすべて消えてしまいます。

また、あくまでもメーカーによるサービスのため、データ復旧業者より専門性や技術力は低くなってしまいます。

大切なデータであれば、目的はデータ復旧なのか、機器の修理なのかよく考える必要があります。

データ復旧専門業者に依頼する

- 「メーカーにデータ復旧について問い合わせたが解決できなかった」

- 「修理や交換をすすめられた」

- 「そもそも起動すらしないため操作ができない」

- 「バックアップがない」

このような場合、データ復旧専門業者に依頼することをおすすめします。

データ復旧専門業者では、専門知識・ノウハウが蓄積されているため、データ復旧の成功確率が高く、I-O DATAのデータ復旧サービスでは対応できない難しい障害にも対応可能な場合も多く、確実にデータを取り出したい方にはおすすめの方法です。中にはセキュリティ上、LANDISKを外に持ち出せない官公庁やIT会社などの法人向けに出張サービスを提供している業者もいます。

データ復旧専門業者に依頼するメリットは下記のページでも詳しく説明しています。

おすすめデータ復旧サービス・製品

技術力が高い業者の選定といっても、素人には判断が難しいです。

そこで、データ復旧サービス各社の価格、内容(対応製品)、期間や特長から比較した、おすすめのサービスを紹介します。

デジタルデータリカバリー

公式HPデジタルデータリカバリー

公式HPデジタルデータリカバリー

デジタルデータリカバリーは、データ復旧国内売り上げNo.1のデータ復旧専門業者です。復旧率最高値は95.2%と非常に高い技術力を有しています。依頼の8割を48時間以内に復旧と復旧のスピードも優れています。また、官公庁や大手企業を含む累積46万件以上の相談実績があります。

相談から見積もりの提示まで無料で行っているため、データ復旧を検討している際はまずは最大手であるデジタルデータリカバリーに相談すると良いでしょう。

| 復旧費用 | 相談から見積もりまで無料 500GB未満:5,000円〜 500GB以上:10,000円〜 1TB以上:20,000円〜 2TB以上:30,000円〜 |

|---|---|

| 対応製品 | パソコン(Mac/Windows)、RAID機器(NAS/サーバー)、外付けHDD、SSD、USBメモリ、ビデオカメラ、SDカード・レコーダー等記憶媒体全般 |

| 復旧期間 | 最短当日に復旧完了(本社へ持ち込む場合) 約80%が48時間以内に復旧完了 |

| 特長 | 14年連続データ復旧国内売上No.1 復旧率最高値95.2%の非常に高い技術力 官公庁や大手企業を含む累積46万件以上の相談実績 相談・診断・見積り無料(デジタルデータリカバリーへの配送料も無料) |

デジタルデータリカバリーのさらに詳しい説明は公式サイトへ

LANDISKの復旧における注意点

LANDISKに障害が発生した場合、復旧作業時に注意すべき点があります。

- リビルドによるデータ再構築 はNG

- ハードディスク単体でのパソコン接続はNG

- ハードディスクの入れ替えや交換はNG

リビルドによるデータ再構築 はNG

再構築(リビルド)で、故障したディスクのデータを復元する行為は避けるべきです。万が一、リビルド中に別の障害が発生してしまうと、対象ドライブやデータだけでなくすべてのドライブが破損し、復旧不可能に陥るリスクがあります。

ハードディスク単体でのパソコン接続はNG

LANDISKではRAIDを使って複数のハードディスクを1つのドライブとして扱っています。また、RAIDのレベルやディスクの順番が書き込まれたRAID情報は、OS領域と別の場所に保存されています。そのため、故障していないハードディスクを抜き出し単体でPCに接続したとしても、データにアクセスできないばかりか、ディスク内のシステムデータが破損してしまう可能性があります。PCに単体のハードディスクを接続する行為はさけるべきです。

ハードディスクの入れ替えや交換はNG

LANDISKではRAIDにより複数のハードディスクを1つのドライブとして認識していることに加え、ディスクにデータを書き込むときも、RAID情報に従って記録されていきます。よって、LANDISKからハードディスクを取り出して、交換したり入れ替えたりした際に、順番を間違えたり違う場所にディスクを入れてしまったりすると、RAID情報と実際の構成が異なってしまいます。

データが破損したり、上書きされてしまうリスクがあるため、ハードディスクの入れ替えや交換は避けましょう。

LANDISKの概要・機能

企業向けから個人向けまで幅広くラインナップを展開しているI-O DATA(アイ・オー・データ機器)のNAS、「LANDISK(代表型番HDL-**)」の特徴的な機能を紹介します。

簡単接続アプリ「LANDISKコネクト」

参照LANケーブルをつなぐだけですぐ使えるLANDISK コネクト/I-O DATA

LANDISKコネクトに対応している機種では、LANケーブルでLANDISKを接続して、数回クリックするだけでNASの設定が完了できる「LANDISKコネクト」が使えます。接続後もエクスプローラーにLANDISKのアイコンが表示され、外付けUSBを使う感覚でLANDISKを使用できます。

スマホからアクセス「リモートアクセス機能」

参照アイ・オー・データ機器「Remote Link Files」/Google Play

外出先などからスマホやモバイルPCでNASにアクセスする「リモートアクセス機能」は、他社のNASにも搭載されている機能ですが、LANDISKでは、モバイル機器側でのセットアップが簡単なのが特徴的です。

スマホにリモートアクセス専用アプリをインストールし、LANDISKのパッケージに同梱されているQRコードを撮影してパスワードを設定するだけで、リモートからLANDISKにアクセスできるようになります。

まとめ

I-O DATA(アイ・オー・データ機器)のNAS、「LANDISK」のよくある障害の事例や障害が発生したときの復旧方法を説明しました。

障害の発生時は、自己判断はせずデータ復旧の専門家にまず相談すべきです。LANDISKに通電し続けることにより、不具合の生じていないディスクまで破損し、取り返しのつかないことになりかねません。障害の発生時は、自己判断はせずデータ復旧の専門家にまず相談することをおすすめします。

LANDISK シリーズ一覧

LANDISK A

- HDL-AA

- HDL-AAX

- HDL2-AA

- HDL2-AAX

- HDL-AAW

- HDL-AAXW

- HDL2-AAW

- HDL2-AAXW

LANDISK X

- HDL-XA

- HDL-X

LANDISK H

- HDL-XA

- HDL-H

LANDISK Z

- HDL-Z

![中小企業の情報瀬キィリティ相談窓口[30分無料]](/wp-content/uploads/2023/07/bnr_footer04.png)