個人情報には、氏名、住所、電話番号、生年月日、顔写真、クレジットカード番号、銀行口座番号、メールアドレスなど、多種多様な情報が含まれます。

企業が扱う情報量が増える一方で、情報漏洩のリスクも増大しています。漏洩した情報はダークウェブ上で取引されることもあり、世界中から個人情報を見られる可能性もあります。

ダークウェブなどに個人情報が漏洩していないかを確認するための方法は、大きく2つに分けられます。1つ目は自身でツールを使用して調査する方法、2つ目は専門の調査会社に依頼する方法です。

本文では、これら2つの調査方法について紹介します。さらに、漏洩時の対処方法や、漏洩を防ぐための予防策についても詳しく解説します。

目次

個人情報が漏洩した際のリスク

個人情報の漏えいは、個人や企業に対して深刻な被害をもたらす可能性が高いです。個人と企業向けに想定されるリスクを下記で紹介します。

- 個人情報が漏洩した際の個人向けリスク

- 個人情報が漏洩した際の企業向けリスク

個人情報が漏洩した際の個人向けリスク

個人情報が流出した場合、被害は日常生活に直結します。金融被害やアカウントの乗っ取りといった直接的な損失だけでなく、詐欺や犯罪に巻き込まれるリスクも高まり、精神的な不安や生活への影響が長期に及ぶ可能性があります。

- アカウント乗っ取り・なりすまし:IDやパスワードが洩れることでSNSやメール等のアカウントが乗っ取られ、不正利用や詐欺行為に使われることがあります。

- クレジットカード不正利用:カード番号や口座情報が盗まれると、勝手に決済や出金が行われる危険性があります。

- 個人情報の不正売買:漏洩したデータが業者や犯罪者に売られ、二次詐欺やスパム被害につながることがあります。

- 特殊詐欺・標的化:電話番号や住所が洩れると、オレオレ詐欺や架空請求の標的となる場合があります。

- 踏み台利用・犯罪巻き込み:漏洩した情報が新たな攻撃や不正アクセスの踏み台に使われることもあります。

個人情報が漏洩した際の企業向けリスク

企業における情報漏洩は、単なる金銭的損失にとどまりません。顧客や取引先からの信頼を失うことで事業継続そのものが危ぶまれる場合もあり、社会的な信用回復には長い時間とコストが必要となります。

- 社会的信用の失墜:情報管理不足としてブランドイメージが悪化し、顧客離れ・契約解除・業績悪化につながります。

- 損害賠償・法的責任:漏洩したユーザや取引先から損害賠償請求を受けたり、個人情報保護法違反で行政指導や罰金が科される場合があります。

- 営業・業務停止:セキュリティ事故対応や顧客通知対応に追われ、一時的に業務が滞ったり、サービス停止に追い込まれるリスクがあります。

- 追加サイバー攻撃の誘発:漏洩した情報がさらなる標的型攻撃やシステム改ざん・ランサムウェア被害の足がかりになることもあります。

- 取引先関係悪化:パートナー企業や取引先からの信頼を損ない、取引停止になる事例も報告されています。

どちらも重大な被害を招くリスクがあります。まず、個人情報の漏洩防止策・漏洩してしまった場合は、迅速な対応体制の整備が不可欠になります。すでに漏洩がしてる可能性があったり、漏洩の確認がされている場合は、情報漏洩調査に対応しているフォレンジック専門業者への相談を検討しましょう。

電話番号・個人情報の漏洩を確認できるサービス9選

SNSやWebサービスで使用しているメールアドレスやパスワード、電話番号などが漏洩していないかを確認できるサービスは様々あります。実際に、確認したい情報に合わせて利用するサービスを選ぶことが大切です。

以下では代表的なサービスを紹介します。

- 「Have I Been Pwned」

- 「Pwned Passwords」

- 「Mozilla Monitor」

- 「ノートン ダークウェブモニタリング」

- 「Google ダークウェブレポート」

- 「トレンドマイクロ ID プロテクション」

- 「Intelligence X」

- 「アカウント流出チェッカー」

- 「専門業者による個人情報の漏洩確認サービス」

「どの情報がどこまで流出したのかを正確に知りたい」「自力での調査が難しい」という場合には、フォレンジック調査会社への相談も有効な手段です。状況に応じて参考にしてください。

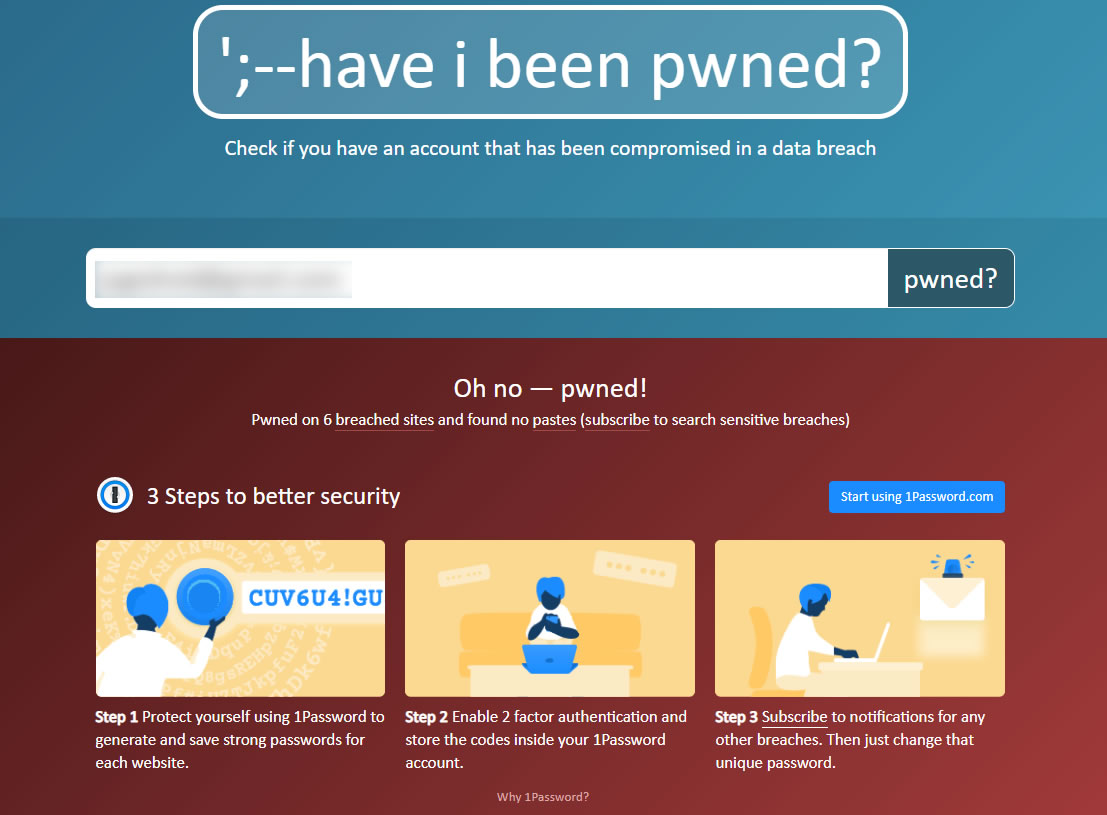

Have I Been Pwned

「Have I Been Pwned」はメールアドレスを入力するだけで、個人情報やパスワードが流出したかどうか確認できるWebサイトです。

「Pwned」とはネットスラングで、本来は「Owned」とつづるそうです。日本語にすると「やられた」「完敗した」などの意味になります。ちなみに「Have I Been Pwned」はセキュリティ研究者であるトロイ・ハント氏(Troy Hunt)が運営しているサイトです。トロイ・ハント氏はMicrosoft MVPの受賞経験もある立派な技術者です。

「Have I Been Pwned」のサイトで公開している、情報漏洩が明らかになったサイト数は2019年7月現在で387サイトであり、漏洩されたアカウント数は約82億件です。世界規模で見ると、膨大な件数の情報漏洩が起きてしまったことがわかります。

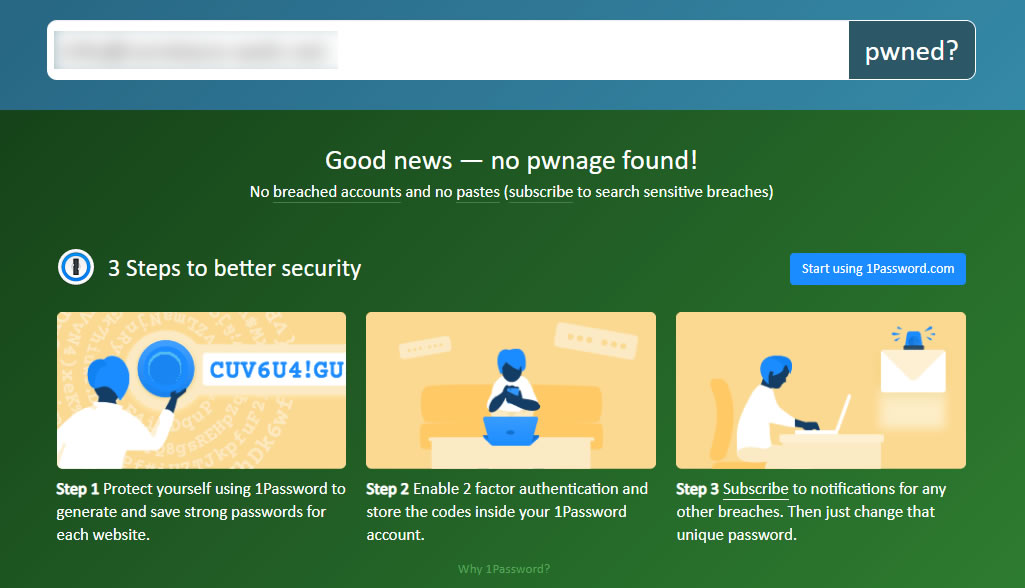

トップページにメールアドレスを入力する欄があるので、ここに自分のメールアドレスを入力します。

メールアドレスを入力して「pwned?」のボタンをクリックしましょう。もしメールアドレスに対応するパスワード情報が漏洩していると、以下のような画面になります。

「Oh no – pwned!」のメッセージと共に、情報漏洩しているWebサイトと、どのような情報が漏洩しているのか表示されます。

もし何も情報が漏洩していなかったら、以下のようなメッセージが表示されます。

「Good news – no pwnage found!」のメッセージが表示されます。これは入力したメールアドレスに関連するパスワードなどの情報が漏洩していないことを表しています。

漏洩した情報のデータベースは随時更新されており、流出件数や規模、そして流出元のサイトも公開されています。「Who’s been pwned」のメニューをクリックすると、実際にどのサイトから情報漏洩が発生したのか確認できます。その中にはAdobeやDropboxなど有名なWebサービスも含まれています。

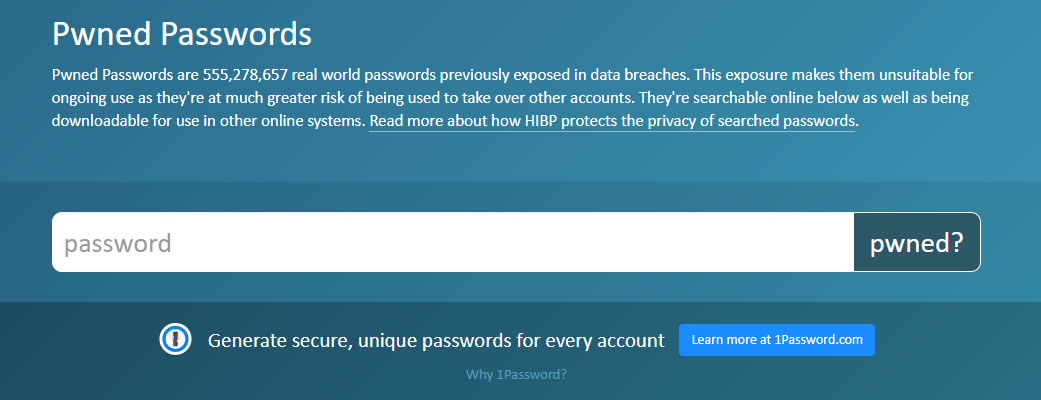

Pwned Passwords(Have I Been Pwned)

「Have I Been Pwned」にはパスワードが流出しているかどうか確認できるページもあります。

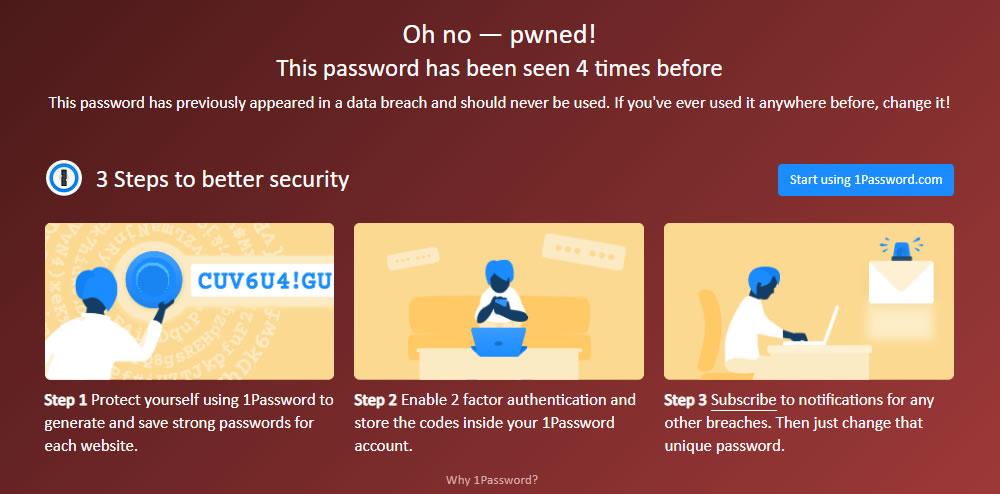

「password」の入力欄に調査したいパスワードを入力します。もし入力されたパスワードが漏洩していると、以下のようなメッセージが表示されます。

「Oh no – pwned」のメッセージに続き「This password has been seen 4 times before」と表示されています。先ほど入力したパスワードは過去4回も情報漏洩していたようです。

試しにパスワードとして「123456」と入力してみた結果が以下の通りです。

パスワード「123456」は2300万回も情報漏洩していたようです。このような単純な文字列をパスワードとして使っている方は、今すぐパスワードを変更するべきだと言えます。

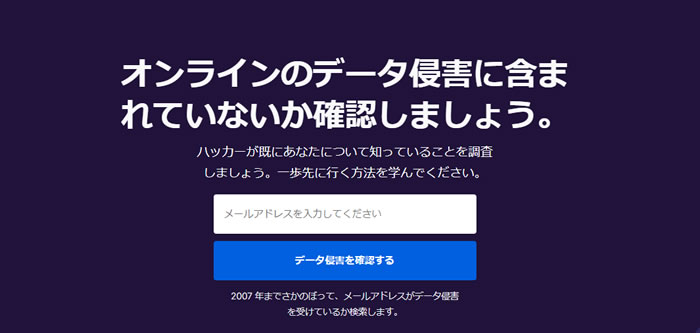

Mozilla Monitor

「Have I Been Pwned」のようなサイトを日本語で公開しているサイトもあります。それが「Firefox Monitor」です。

「Have I Been Pwned」と同様にメールアドレスを入力して、それに関連する個人情報があるかどうか調査するサイトです。日本語に完全対応しているため、日本人にとってはこちらの方が使いやすいでしょう。

メールアドレスを入力して「データ侵害を確認する」をクリックすると、メールアドレスに関連した個人情報が漏洩しているかどうか確認できます。

このように完全に日本語で表示されます。ちなみにFirefox Monitorでは、先ほど紹介した「Have I Been Pwned」のデータベースから情報を取得しています。

ちなみに入力したメールアドレスに関する情報漏洩が無かった場合は、上のように「0個の既知のデータ侵害があります」と表示されます。この状態でしたら安心です。

ノートン ダークウェブ モニタリング

「ノートン」の愛称で有名なセキュリティ対策ソフトを販売しているシマンテックが、これまでになかったセキュリティ対策ソフトを公開しました。それが「ノートン ダークウェブ モニタリング」です。

このソフトはその名の通り「ダークウェブ」を「モニタリング」するためのソフトウェアです。ダークウェブとはインターネットの中でも通常のWebブラウザではアクセスできない領域の部分を指した言葉です。Googleなどの検索エンジンにもヒットせず、通常の方法ではアクセスできません。しかし、このダークウェブ上には犯罪性が高いサイトも存在し、個人情報が不特定多数に閲覧されたり、犯罪者に売買されてしまう場合もあります。

「ノートン ダークウェブ モニタリング」では電子メールアドレスを入力するだけで、個人情報の流出回数や流出時期などを調べられます。

Google ダークウェブレポート

サイトダークウェブレポート

「Google ダークウェブレポート」は、Google アカウントに関連付けられたメールアドレスや電話番号などの個人情報が、ダークウェブ上に漏洩していないかを調査できるセキュリティ機能です。Google アカウントを持っていれば誰でも無料で利用できます。

このレポートでは、情報が漏洩していた場合に、どのサービスから流出した可能性があるのかを通知してくれるほか、パスワードの変更や二段階認証(MFA)の設定など、推奨される具体的な対策も提示されます。

無料版では、自分の Google アカウントに紐づいたメールアドレスや電話番号のみが対象ですが、Google One(有料プラン)に加入すれば、複数のメールアドレス・電話番号の継続的な監視も可能になります。

利用方法は簡単で、専用ページにアクセスしてスキャンを実行するだけです。過去にダークウェブ上で検出されたデータとの照合結果が表示されます。

ただし、リアルタイム監視ではないため、直近の漏洩がすぐに検出されるわけではない点に注意が必要です。また、漏洩が確認されたとしても、実際にその情報が悪用されたかどうかまでは特定できません。

より詳しい状況の把握が必要な場合は、情報漏洩調査に対応したフォレンジック調査会社への相談も検討してください。

トレンドマイクロ ID プロテクション

「トレンドマイクロ ID プロテクション」は、メールアドレスや電話番号、クレジットカード番号などの個人情報がダークウェブ上に漏えいしていないかを監視できるセキュリティサービスです。自動監視・即時通知に対応しており、漏洩リスクの早期発見に役立ちます。

サイトトレンドマイクロ ID プロテクション: 個人情報漏洩チェック

利用方法は、「ここに入力」の入力欄にメールアドレスや電話番号を入力し、「今すぐ確認」ボタンを押すだけで調査が可能です。

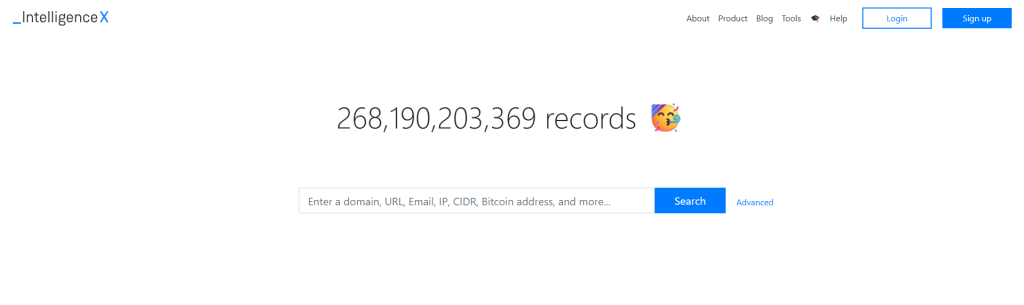

Intelligence X

「Intelligence X」は、ダークウェブや深層ウェブの情報検索に特化したヨーロッパで開発された検索エンジン兼インテリジェンスサービスです。

セキュリティ担当者や調査機関向けに、脅威トレンドや攻撃計画、ブランド名流出状況を迅速に検知し、対策へつなげることができます。ただ、無料版では漏洩の有無は確認できるが実際に確認された情報は見ることができません。有料版を購入することで確認された情報も見ることができます。

使い方は検索ボックスへ、メールアドレス・ドメイン・IPアドレスなどの情報を入力し「Search」ボタンをクリックするだけで調査が可能です。

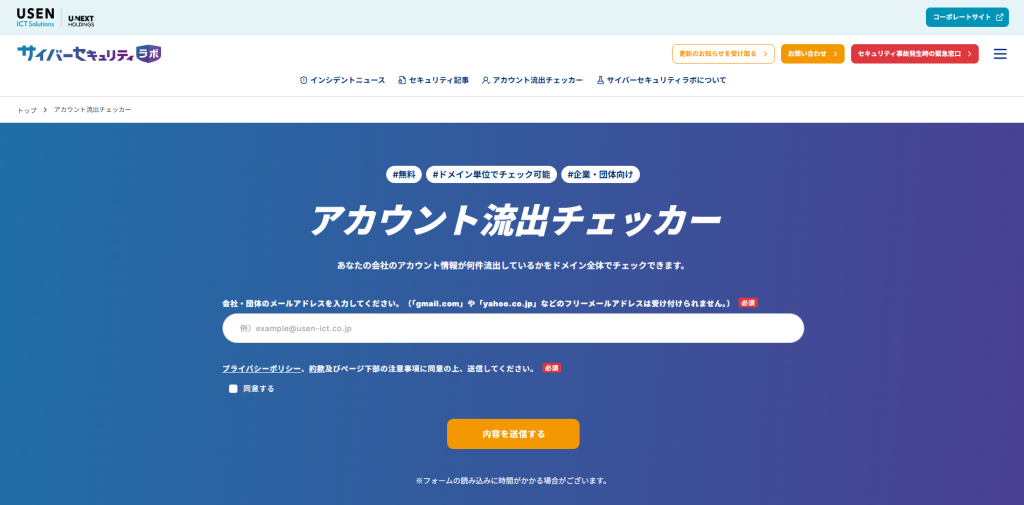

アカウント流出チェッカー

「アカウント流出チェッカー」はUSEN ICT Solutionsが運営する「サイバーセキュリティラボ」が提供している中小企業が自社アカウントの流出を簡単にチェックし、被害拡大防止と早期対応に役立てる無料の実用的なツールです。

自社のメールドメインに紐づくID・パスワードの流出状況を簡単に把握できます。攻撃者の迷惑メール送信データベースへの登録状況も確認可能で、社内アカウントの流出リスクを可視化し対策の一助となります。利用には法人ドメインのメールアドレスによる本人確認が必要で、結果は通常5営業日ほどでメールで通知されます。

使い方は、自社の法人ドメインに属するメールアドレスを入力することで本人確認メールアドレスが届きます。メールを確認し、本人確認を完了させると調査が開始され、通常通常5営業日ほどでメールで調査結果を受け取ることができます。

結果のメールには、ドメインに紐づくID、パスワードがセットで流出している件数や、迷惑メール送信データベースに登録されているアカウントの件数が記載されています。

専門業者による個人情報の漏洩確認サービス

サイバー攻撃や社内不正などが原因の情報漏えいの事実を確認する場合、フォレンジックと呼ばれる技術を活用することで、端末やネットワークのログ、マルウェアの感染経路、不正アクセスの形跡などの情報が収集・解析され、情報漏洩がサイバー攻撃や社内不正が原因によるものか詳細に調査することができます。

不安な場合は、情報漏洩調査に対応しているフォレンジック専門業者への相談を検討しましょう。

特に個人情報の漏洩が確認された場合、漏洩した個人情報の流出先や漏洩の範囲を特定し、被害の拡大を防止するため、迅速かつ適切な対応を行う必要があります。

また、個人情報保護法では、個人情報の漏洩が発生した場合、おおよそ3~5日以内に個人情報保護委員会へ具体的な被害を報告することが義務付けられています。

しかし、漏洩した個人情報の流出先や漏洩の範囲を特定するために、コンピューターやネットワークのデータを調査する必要がありますが、自力での調査では、データの読み取りや書き込みを行う過程で、証拠が破損、ないし改ざんが発生する可能性があります。これは、情報漏洩の原因や経緯を特定する上で、重大な障害となります。

個人情報の漏洩を詳しく調査する場合「フォレンジック」調査が有効

個人情報の漏洩が発生した場合、自力での調査ではなく、専門のフォレンジック調査会社に依頼することをおすすめします。フォレンジック調査会社は、豊富な経験と知識を有しており、迅速かつ適切な調査を行うことができます。

フォレンジック調査

ハッキング・不正アクセス・情報漏洩調査に活用される技術として「フォレンジック」というものがあります。これは別名で「デジタル鑑識」とも呼ばれ、スマホやPCなどの記憶媒体、ないしネットワークに残されているログ情報などを調査・解析する際に用いられます。

フォレンジックは、最高裁や警視庁でも法的な捜査方法として取り入れられており、セキュリティ・インシデントの調査において最も有効な調査手法のひとつとなっています。

情報漏えいをチェックする際の注意点

個人情報の漏えいを確認する際は、正確性・安全性・プライバシー保護の観点から、以下の点に注意することが大切です。

- 信頼できるサービスを利用する

- 入力情報の取り扱いに注意する

- 結果の見方とその後の対応

- チェック後に気をつけること

- プライバシーと法的リスクへの配慮

- 専門家への相談を検討する

上記ポイントを意識することで、漏えいチェックにともなうリスクを避け、安全かつ正確に自分の情報状況を把握できます。特に、結果に対して過信せず、必要に応じて速やかに対策を講じることが被害の最小化につながります。

個人情報漏洩調査に対応可能なおすすめ調査会社

個人情報が流出していた漏洩していた場合、迅速に「被害範囲」「感染経路」「漏洩した情報の範囲」等のインシデントにかかわる情報を調査する必要があります。

情報漏洩について調査する業者には知識のある担当者が在籍しており、詳しい相談内容を聞いてもらうことができます。

ここでは、実績のあるおすすめの調査会社として「デジタルデータフォレンジック」を紹介します。

デジタルデータフォレンジック

公式サイトデジタルデータフォレンジック

デジタルデータフォレンジックは、累計3万9千件以上の豊富な相談実績を持ち、全国各地の警察・捜査機関からの相談実績も395件以上ある国内有数のフォレンジック調査サービスです。

一般的なフォレンジック調査会社と比較して対応範囲が幅広く、法人のサイバー攻撃被害調査や社内不正調査に加えて、個人のハッキング調査・パスワード解析まで受け付けています。24時間365日の相談窓口があり、最短30分で無料のWeb打合せ可能とスピーディーに対応してくれるので、緊急時でも安心です。

運営元であるデジタルデータソリューション株式会社では14年連続国内売上No.1のデータ復旧サービスも展開しており、万が一必要なデータが暗号化・削除されている場合でも、高い技術力で復元できるという強みを持っています。調査・解析・復旧技術の高さから、何度もテレビや新聞などのメディアに取り上げられている優良企業です。

相談から見積りまで無料で対応してくれるので、フォレンジック調査の依頼が初めてという方もまずは気軽に相談してみることをおすすめします。

| 費用 | ★相談・見積り無料 まずはご相談をおすすめします |

|---|---|

| 調査対象 | デジタル機器全般:PC/スマートフォン/サーバ/外付けHDD/USBメモリ/SDカード/タブレット 等 |

| サービス | ●サイバーインシデント調査: マルウェア・ランサムウェア感染調査、サイバー攻撃調査、情報漏洩調査、ハッキング調査、不正アクセス(Webサイト改ざん)調査、サポート詐欺被害調査、Emotet感染調査 ●社内不正調査: 退職者の不正調査、情報持ち出し調査、横領・着服調査、労働問題調査、文書・データ改ざん調査、証拠データ復元 ●その他のサービス: パスワード解除、デジタル遺品調査、セキュリティ診断、ペネトレーションテスト(侵入テスト)、OSINT調査(ダークウェブ調査) 等 ※法人・個人問わず対応可能 |

| 特長 | ✔官公庁・法人・捜査機関への協力を含む、累計39,000件以上の相談実績 ✔企業で発生しうるサイバーインシデント・人的インシデントの両方に対応 ✔国際標準規格ISO27001/Pマークを取得した万全なセキュリティ体制 ✔経済産業省策定の情報セキュリティサービス基準適合サービスリストに掲載 ✔警視庁からの表彰など豊富な実績 ✔14年連続国内売上No.1のデータ復旧サービス(※)を保有する企業が調査 ※第三者機関による、データ復旧サービスでの売上の調査結果に基づく。(2007年~2020年) |

| 基本情報 | 運営会社:デジタルデータソリューション株式会社 所在地:東京都港区六本木6丁目10-1 六本木ヒルズ森タワー15階 |

| 受付時間 | 24時間365日 年中無休で営業(土日・祝日も対応可) ★最短30分でWeb打合せ(無料) |

個人情報漏洩の主な原因とは?

個人情報漏洩の主な原因は、不正アクセスやマルウェア感染といった「外的要因」、メールの誤送信、個人情報が入ったUSBの紛失、社内関係者による機密情報の不正な持ち出しといった「内的要因」の2つに分けることができます。

下記では、その2つの要因について紹介します。

- 外的要因

- 内的要因

外的要因

企業のセキュリティ対策の効果を十分に発揮させるためには、情報漏洩の具体的な原因とはどのようなものなのか理解を深め、リスクを見極めることが重要です。具体的な外的要因は下記になります。

- 不正アクセス・サイバー攻撃:外部からの侵入によって個人情報が盗まれる事例で、情報漏洩の主要な原因となっています。不正アクセスやウイルス感染は、発生件数の半数以上を占めています。

- マルウェア・ランサムウェア感染:マルウェアやランサムウェアを用いた攻撃により、データが暗号化されたり、盗まれたりする被害が増加しています。

- 標的型攻撃・ゼロデイ攻撃:未修正の脆弱性を悪用したゼロデイ攻撃や、特定組織を狙った標的型攻撃が報告されています。

- サプライチェーン攻撃:取引先や関連企業などを経由して侵入される事例も見られ、注意が必要です。

内的要因

情報漏洩の原因となる具体的な内的要因は下記になります。

- 人的ミス(誤操作・設定ミスなど):メール誤送信やクラウド設定のミス、USBの紛失など、日常の業務中の不注意が原因となる漏洩が多く報告されています。

- 内部不正(従業員や関係者による情報の持ち出し):従業員や元派遣社員などによる意図的な情報持ち出しも重大なリスクで、内部不正による漏洩は増加傾向にあります。

個人情報が漏洩していた場合の対処法

個人情報の漏えいが確認された場合、被害の拡大を防ぐために、できるだけ早く適切な対処を行うことが重要です。

以下では、漏えい後にとるべき主な対処法を整理しています。

- パスワードの変更と多要素認証(MFA)の設定

- 金融機関・クレジットカード会社への連絡

- 不審なSMS・電話・通知への対応と通報

- 警察や公的機関への相談・報告

- SNSや外部サービスの連携を見直す

- 法的手段・削除申請の検討

- 被害の監視と記録の保全

パスワードの変更と多要素認証(MFA)の設定

まずは、流出が確認されたメールアドレスやサービスのパスワードをすぐに変更してください。特に、同じパスワードを他のサイトでも使用している場合は、すべて別の強力なパスワードへ変更する必要があります。

また、多要素認証(MFA)を設定することで、万が一パスワードが漏えいしても、第三者による不正アクセスを防ぐことが可能です。スマートフォンに届く認証コードや認証アプリを利用したログインステップの追加により、セキュリティを大幅に強化できます。

金融機関・クレジットカード会社への連絡

クレジットカード番号や銀行口座情報が流出していた場合は、すぐにカード会社や銀行へ連絡し、利用の一時停止や再発行を依頼してください。不正な請求が確認された場合も、速やかな対応が求められます。

また、過去に入力したクレジットカード情報が漏えいした可能性がある場合は、該当するWebサービスでのカード登録を削除し、利用履歴を注意深く確認してください。

不審なSMS・電話・通知への対応と通報

漏えい後には、なりすましや詐欺を目的とした不審な連絡が届く可能性があります。怪しいSMSや電話、メールに対しては、反応せず、リンクをクリックしないようにしましょう。

悪質なケースでは、携帯キャリアや警察、消費生活センターへの通報を検討してください。多要素認証を有効にしていれば、たとえログイン情報が漏れていても、スマートフォンを所持していない第三者によるログインは防げます。

警察や公的機関への相談・報告

実際に被害が発生している、またはその可能性がある場合は、最寄りの警察署(サイバー犯罪窓口)や消費生活センターなどに相談しましょう。必要であれば、事実関係をまとめた上で報告書類を準備し、証拠を残しておくことが望ましいです。

SNSや外部サービスの連携を見直す

SNSや外部アプリとの連携は、漏えい後の拡大リスクにつながる場合があります。不要な連携は解除し、必要なサービスもアクセス権限や共有範囲を確認してください。また、位置情報や連絡先へのアクセス許可がある場合は、設定画面で見直すことをおすすめします。

法的手段・削除申請の検討

ダークウェブや不正サイト上に個人情報が掲載されている場合は、削除申請や法的措置を視野に入れることが必要です。個人での対応が難しい場合は、弁護士や専門調査会社への相談を検討してください。

被害の監視と記録の保全

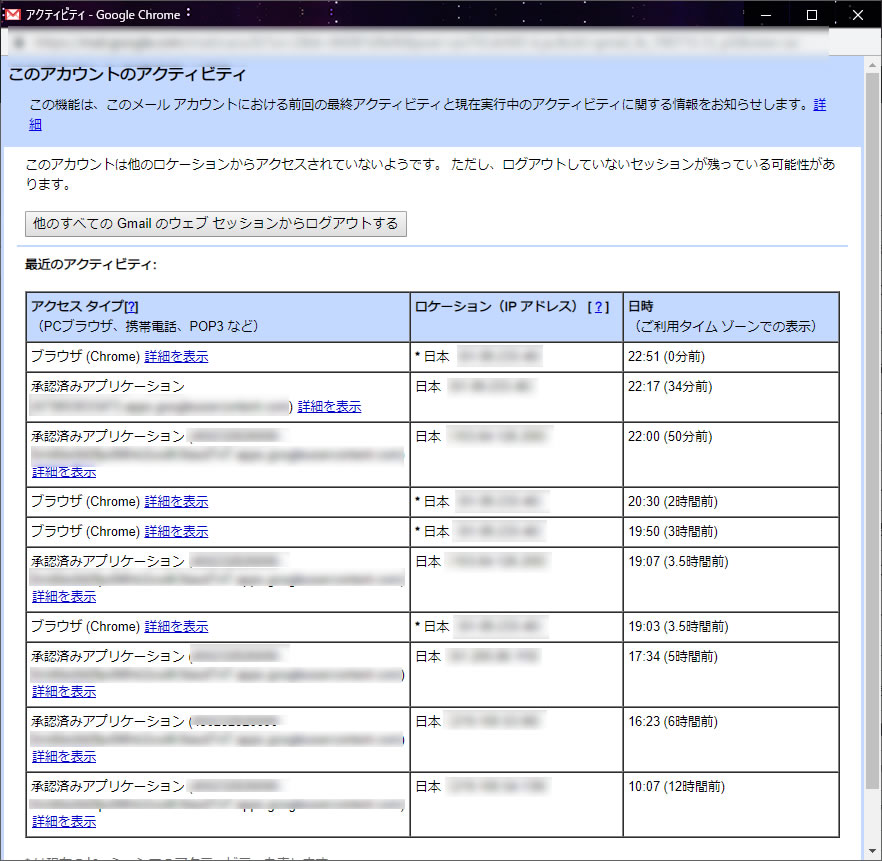

情報漏えい後は、アカウントの利用状況やログイン履歴を継続的に監視することが大切です。たとえば、Gmailでは「アカウントのアクティビティ」からアクセス履歴を確認できます。

異常なアクセスがあった場合は、即時にログアウト処理を行い、パスワードを変更してください。また、不正アクセスが疑われる場合は、画面のスクリーンショットを保存し、証拠として保管しておくと、警察や調査会社への相談時に役立ちます。

まとめ

個人情報の漏えいは、フィッシング詐欺やマルウェア感染、内部不正など、さまざまな経路で発生する恐れがあります。まずは漏えいチェックツールを活用し、早期に現状を把握することが重要です。

漏えいが確認された場合は、パスワードの変更、多要素認証の設定、不審な連絡への警戒など、速やかに対策を講じましょう。

特に、法人端末や業務用データが関係している場合、あるいは裁判・警察対応を見据えた証拠確保が必要な場合には、フォレンジック調査会社などの専門機関への相談も検討してください。

![中小企業の情報瀬キィリティ相談窓口[30分無料]](/wp-content/uploads/2023/07/bnr_footer04.png)