退職者が、企業のPCやサーバーに不正アクセスする・競合他社にノウハウや顧客データが漏えいするなど、退職者の不正は珍しくありません。

退職者による社内不正が起きた場合、どのような対処をとるべきなのでしょうか。また、退職者による社内不正を予防するためには、どのような方法があるのでしょうか。

今回は、退職者による社内不正が発覚した時の対処方法・注意点・予防法について紹介します。

目次

退職者による不正アクセスとは

退職者が企業のシステムやデータに無断でアクセスする行為を指します。退職後も社内のアカウントやパスワードを使ってシステムに侵入し、営業秘密や個人情報などを入手するケースが近年増加傾向にあります。

情報漏洩が起きている場合は、フォレンジック調査がおすすめです。以下の記事では、調査会社を一覧にしているため、本記事と併せて参考にしてみてください。

現従業員への嫌がらせ

退職者が恨みや報復のために、会社のネットワークに侵入し、現従業員の情報を改ざん・削除したり、嫌がらせメールを送信するケースがあります。

現従業員へのストーカー行為や、嫌がらせ目的による不正アクセスでは、何が行われるかというと以下のものが挙げられます。

- 社内チャットへの虚偽の投稿(風評被害)

- 業務データの改ざんや削除

営業秘密の持ち出し

退職者が在職中に扱っていた機密情報を利用し、競合他社へ転職する際に持ち出す、あるいは独立して悪用するなどの被害も報告されています。

退職者が退職時、会社の営業秘密(たとえば、本人が担当していたプロジェクトのノートや報告書)を持ち出す。また、退職後に会社のデータに不正アクセスを行って営業秘密を持ち出そうとすることもあります。

もし退職者が持ち出した営業秘密が競合他社に流出すると、悪意のある第三者によって営業秘密が悪用される可能性もあります。

さらに、退職者が持ち出した営業秘密が競合他社に流出した場合、競業避止義務の適用や損害賠償請求など法的措置を講じることで、会社は自社の営業秘密を守る姿勢を示すことができます。

退職者の不正アクセスで企業が被る被害

退職者の不正アクセスが組織に及ぼす被害は様々ですが、大きなものは以下の3つになります。

社会的信頼の失墜

情報漏洩やシステム改ざんが表面化すると、取引先や顧客からの信頼を失い、企業イメージが大きく損なわれます。これによって、企業のイメージやブランド価値が低下し、長期的な信頼回復が難しくなる可能性があります。

なお、報道されるかどうかは、その内容や、企業の社会的な影響力などによって異なりますが、報道される可能性が高い不正行為としては、以下のようなものが挙げられます。

- 資金の横領や着服

- 情報漏洩や知的財産の盗用

- 偽造や詐欺行為

競合他社に機密情報が渡る

自社の営業戦略や顧客リスト、開発情報がそのまま競合他社に流出すれば、市場競争力の大幅な低下につながります。

退職者が不正アクセスなどで情報を持ち出され、競合他社に渡ってしまっていたら独占していた営業秘密などが模倣され、経営に大きな影響が生じる可能性があります。

顧客や従業員の個人情報が流出する

退職者による不正アクセスによって、顧客や従業員の個人情報が漏えいするリスクもあります。

このような漏えいが起きれば、顧客や従業員のプライバシーが侵害されるだけでなく、マイナンバー法や個人情報保護法違反によるペナルティが生じる可能性も存在します(重大な違反の場合は、刑事罰や民事責任を負う可能性もあります)。

このように個人情報漏えいは企業にとって深刻な問題となり得ます。不正行為の早期発見と調査、予防策の強化は、企業の信頼性の維持や顧客・従業員の保護に向けた重要な取り組みといえるでしょう。

改正個人情報保護法のポイント

2022年の改正個人情報保護法では、情報漏洩事故が起きた場合の報告義務や罰則が強化されました。不正アクセスによる漏洩も対象となり、企業には厳格な管理責任が求められます。

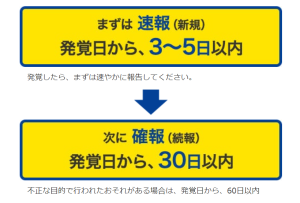

以下の期日以内に報告をしなければ厳しい罰則が与えられています。もし違反した場合には1年以下の懲役または万円以100下の罰金(法人の場合は最高額1億円)へ強化されています。

画像出典:個人情報保護委員会

そうした中、2023年に民間IT企業が行った調査資料によれば社内不正事案全体の約44%が退職者による情報持ち出しとされ、退職者による社内不正がより一層深刻化しています。

情報漏えいが発生した企業の個人情報保護委員会への報告義務について解説はこちら

退職者がPCで不正アクセスをしていたかを把握する方法

不正行為の証拠を見つけるのに有効な手法として、デジタルデータを詳しく調べることができる「フォレンジック調査」があります。

フォレンジック調査は、科学的な方法に基づいて行われるため、法的紛争においては、法執行機関にも提出できる客観的な証拠を提示できます。

信頼できるフォレンジック調査会社を選ぶポイント

フォレンジック調査会社を選ぶときのポイントは次の6つです。

- 実績がある

- スピード対応している

- セキュリティ体制が整っている

- 法的証拠となる調査報告書を発行できる

- データ復旧作業に対応している

- 費用形態が明確である

上記のポイントから厳選したおすすめの業者が、デジタルデータフォレンジックです。

デジタルデータフォレンジック

公式サイトデジタルデータフォレンジック

デジタルデータフォレンジックは、累計3万9千件以上の豊富な相談実績を持ち、全国各地の警察・捜査機関からの相談実績も395件以上ある国内有数のフォレンジック調査サービスです。

一般的なフォレンジック調査会社と比較して対応範囲が幅広く、法人のサイバー攻撃被害調査や社内不正調査に加えて、個人のハッキング調査・パスワード解析まで受け付けています。24時間365日の相談窓口があり、最短30分で無料のWeb打合せ可能とスピーディーに対応してくれるので、緊急時でも安心です。

運営元であるデジタルデータソリューション株式会社では14年連続国内売上No.1のデータ復旧サービスも展開しており、万が一必要なデータが暗号化・削除されている場合でも、高い技術力で復元できるという強みを持っています。調査・解析・復旧技術の高さから、何度もテレビや新聞などのメディアに取り上げられている優良企業です。

相談から見積りまで無料で対応してくれるので、フォレンジック調査の依頼が初めてという方もまずは気軽に相談してみることをおすすめします。

| 費用 | ★相談・見積り無料 まずはご相談をおすすめします |

|---|---|

| 調査対象 | デジタル機器全般:PC/スマートフォン/サーバ/外付けHDD/USBメモリ/SDカード/タブレット 等 |

| サービス | ●サイバーインシデント調査: マルウェア・ランサムウェア感染調査、サイバー攻撃調査、情報漏洩調査、ハッキング調査、不正アクセス(Webサイト改ざん)調査、サポート詐欺被害調査、Emotet感染調査 ●社内不正調査: 退職者の不正調査、情報持ち出し調査、横領・着服調査、労働問題調査、文書・データ改ざん調査、証拠データ復元 ●その他のサービス: パスワード解除、デジタル遺品調査、セキュリティ診断、ペネトレーションテスト(侵入テスト)、OSINT調査(ダークウェブ調査) 等 ※法人・個人問わず対応可能 |

| 特長 | ✔官公庁・法人・捜査機関への協力を含む、累計39,000件以上の相談実績 ✔企業で発生しうるサイバーインシデント・人的インシデントの両方に対応 ✔国際標準規格ISO27001/Pマークを取得した万全なセキュリティ体制 ✔経済産業省策定の情報セキュリティサービス基準適合サービスリストに掲載 ✔警視庁からの表彰など豊富な実績 ✔14年連続国内売上No.1のデータ復旧サービス(※)を保有する企業が調査 ※第三者機関による、データ復旧サービスでの売上の調査結果に基づく。(2007年~2020年) |

| 基本情報 | 運営会社:デジタルデータソリューション株式会社 所在地:東京都港区六本木6丁目10-1 六本木ヒルズ森タワー15階 |

| 受付時間 | 24時間365日 年中無休で営業(土日・祝日も対応可) ★最短30分でWeb打合せ(無料) |

退職者にできる不正アクセスの責任追及

退職後に不正行為が発覚しても、遡って懲戒できませんが、企業は以下のような対処方法を講じることができます。

- 内容証明郵便の送付

- 損害賠償請求の執行

- 刑事告訴

内容証明郵便の送付

内容証明郵便とは、郵便局が配達証明付きで送付する郵便物です。内容証明郵便を送付することで、退職者に不正行為を行ったことを通知し、損害賠償や刑事告訴を行うことを警告することができます。仮にこれに応じない場合であっても、損害賠償や刑事告訴などの法的措置をとることができます。

ただし、損害賠償や刑事告訴を行うためには、退職者の不正行為が証明できなければなりません。内容証明郵便を送付する際には、弁護士に相談し、調査はフォレンジック調査の専門家に依頼することをおすすめします。

損害賠償請求の執行

損害賠償請求とは、不正行為によって損害を受けた企業が、退職者に対して損害の賠償を求める訴訟です。

出典:国民生活センター

民法709条では、不法行為や契約違反などによって生じた損害に対して、被害者は相手方に対して損害賠償を請求することができると定められています。つまり、不正行為によって発生した損害がフォレンジック調査などで明確になった場合、被害者は相手方に対して損害賠償を求めることができるわけです。

刑事告訴

刑事告訴とは、不正行為が刑法に違反する場合、企業が退職者を警察に告訴することです。刑事告訴を行うことで、退職者は刑事罰を受ける可能性があります。なお、該当する罪状としては「不正アクセス禁止法違反」「横領罪」「営業秘密侵害罪」などが該当します。

退職者の不正アクセス調査が必要になるケース

退職者の不正アクセス調査は、真実の究明、証拠の確保、被害の評価、予防と是正策の立案といった目的を達成するために実施されます。

- 真実の究明:疑わしい行為や不正行為の真相を明らかにすることを目的としています。

- 証拠の確保:「調査」とは証拠の収集と分析を含みます。証拠は将来の対処や法的手続きに活用することができます。

- 被害の評価:被害の範囲や影響を明確に把握することで、的確な対策や補償策を立案することができます。

- 予防と是正策の立案:社内不正調査は、問題の根本原因や組織の弱点を特定し、それに対する対策案の作成に貢献できます。

これらの目的を達成することで、組織は適切な対応と改善策を実施し、将来のリスクを軽減することができます。

具体的には下記のようなケースが発生もしくは発生の可能性があれば、その事態に対して事実確認のために調査を行うことが必要になります。

金銭的な損失が発生している時

退職者の社内不正によって、金銭的な被害が発生している場合には、すぐに不正調査をすることが必須です。退職が完了している元社員が着服・横領していた事実が発覚した場合には、「事実を証明できれば」損害賠償請求をすることができます。そのほかにも、退職金全額・または一部の返還を要求することができます。

ただし、これらはすべて懲戒解雇にあたるほどの事象の証拠が提示された場合に限られます。不正を行った退職者のほとんどは、証拠隠滅のために証拠のデータを削除・初期化している可能性が高いです。金銭的な損失が発生している時はすぐには、なるべく早く使用していた機器から証拠となるデータを調査・収集する必要があります。

法律や規制などの違反事実が確認できた時

退職者の社内不正が法律や規制などの違反をしていた事実が発覚した場合には、すぐに社内不正調査を行う必要があります。企業内の社内不正における法律や規制の違反事実は主に以下のようなものがあります。

-

- 刑法違反

- 民法違反

- その他

これらの法律や規制違反が発覚した場合も、損害賠償の請求や退職金の返還要求をすることが可能です。場合によっては、通常の退職から懲戒解雇への変更や必要な限りの公表が可能です。しかし、違反した法律や規制の種類・程度によって対処できる範囲が異なります。

問題が発覚した時点で企業が適切な対処をしなければ、刑法・民法を違反していた事実が公表された際に、企業側にも責任問題が発生する可能性があります。問題が発覚した時点ですぐに事実調査をしておくことで、二次/三次被害を防ぐことができます。

企業の情報が外部に漏えいしている可能性がある時

退職者の手によって、外部にデータが漏えいしている可能性がある時は、すぐに専門業者で調査するのが必須になります。情報漏えいの事実を知っていながら対処しない場合には以下のリスクがあります。

- 他社への機密情報(技術情報・顧客情報など)流出

- 民事上の金銭的リスク

- 刑事罰や罰金が発生するリスク

2022年年4月1日より施行された改正個人情報保護法では、企業や事業者の責務が追加され、情報漏えい等が発生した際の報告義務が新たに発生しました。

企業の情報が外部に漏えいしている可能性がある時は、すぐに流出原因や被害範囲を特定するために、専門業者に相談してください。

退職者の不正アクセスが発覚した時に調査会社でできること

企業で退職者の不正事実が発覚した時には、順を追って素早く対処することが重要になります。一番確実なのは、問題発覚後にすぐに調査会社に相談して、事実調査を行いながら今後の対処のサポートをしてもらうことです。

調査内容や目的を明確にする

退職者の社内不正調査は、内容や目的によって調査する箇所や収集すべきデータ(証拠など)が異なります。

まずは「どのような不正アクセスがあったか」「何を知りたいか」を明確にし、調査のゴールを設定します。

- 退職者が不正アクセスしている証拠をつかみたい

- 証拠隠滅されたデータを復元して不正の証拠を確認したい

- 横領・文書改ざん・秘密情報の流出などの証拠をつかみたい

- 裁判などで利用できる証拠能力を持ったレポートを作成したい

- セキュリティ上の脆弱性やリスクを確認したい

- 今後のためのセキュリティ対策をしたい

せっかく業者に依頼したにもかかわらず、目的の用途で利用できなくては本末転倒です。専門業者では、状況を整理して目的を明確にするサポートを受けてから調査することが可能な業者もあるため、まずは相談してみることをおすすめします。

調査会社に依頼して証拠の収集・調査を実施する

メールログやアクセスログなどの電子データを専門的に収集・保全し、改ざんされない形で管理・分析します。

業者に依頼して調査を実施する一番のメリットとして、証拠能力を持ったデータを抽出できる「証拠保全をしたまま調査が可能」なことが挙げられます。デジタルデータは重要証拠となり得る一方、誰でも容易に復製・消去・改変することができるため、証拠の抽出だけでなく保全も重要になります。

また、調査会社では、必要に応じて削除されたデータの復旧・復元をしながら調査を行います。削除されたデータであっても、機器内から完全に削除されていない場合には復元して利用できる可能性があります。

これらの作業は難易度が高く、到底個人で対応できるものではないため、データ復元にも対応している調査会社に対応を依頼することが必須になります。

収集したデータから、事実を分析する

専門的なソフトウェアや技術を用いて、不正アクセスの痕跡を突き止め、誰が・いつ・どのように行ったかを調査します。

証拠となり得るデータの有無を確認します。調査会社では以下のような内容を解析・分析することができます。

- パケット(ネットワーク上に流れるデータ)

- サーバーログ

- ドキュメントファイルの作成・保存履歴

- メールの送受信履歴

- webサイトの閲覧履歴

- 不明なアプリケーションのインストール・実行履歴

従業員によるデータ持ち出しのリスクや証拠を収集する方法についてはこちら

調査結果のレポートを作成して各方面に報告する

ここまでの調査・解析で得たデータの詳細をレポートにまとめ、各方面への報告や社内不正を行った本人に対して通達を行うことができます。証拠保全の上で作成されたレポートは、証拠能力を持った「第三者の中立的な資料」として扱うことが可能です。

不正を行った対象に対して損害賠償を請求する際や、個人情報が流出していた際の報告が必要な時は、この調査レポートが必須になりますので、調査会社に調査を依頼して、レポートを作成してもらいましょう。

退職者の不正アクセス調査におすすめのフォレンジック調査会社

フォレンジック調査はまだまだ一般に馴染みが薄く、フォレンジック調査会社選びの際もどのような判断基準で選定すればよいか分からない方も多いと思います。

ルデータフォレンジック

デジタルデータフォレンジックは、国内売上No.1のデータ復旧業者が提供しているフォレンジックサービスです。累計3.9万件以上の相談実績を持ち、サイバー攻撃被害や社内不正の調査経験が豊富な調査会社です。

調査・解析専門のエンジニアとは別に、相談窓口としてフォレンジック調査専門アドバイザーが在籍しています。

多種多様な業種の調査実績があり、年中無休でスピーディーに対応してもらえるため、初めて調査を依頼する場合でも安心して相談することができます。

また、警視庁からの捜査依頼実績やメディアでの紹介実績も多数あることから実績面でも信頼がおけます。法人/個人問わず対応しており、見積まで無料のため費用面も安心です。法人のサイバー攻撃被害調査や社内不正調査に加えて、個人のハッキング調査・パスワード解析まで、幅広い対応を可能としている汎用性の高い調査会社です。

退職者の不正アクセス調査における注意点

退職者の不正が発覚した場合には事実調査が必須になりますが、そのやり方を誤ると、調査している側が起訴されたり、罰則が生じることも考えられます。これらのリスクをさっけるためには、専門の調査業者に相談するのが確実です。

ただ、社内不正の証拠を実際に利用する際に、適切な手法であったことを証明するためにも、退職者の社内不正調査における注意点を解説します。退職者の不正調査における注意点は以下のようなものがあります。

- 法的規制を確認しておく

- プライバシー保護への配慮を徹底する

法的規制を確認しておく

フォレンジック調査を行う上では、法的有効性を確認しておくことが重要になります。フォレンジックの技術や知識を持たない企業内担当者が独自に調査をすると、誤った結果を導き出してしまうことで、法的に有効ではない結果とみなされる可能性が高いです。法的な有効性が認められるためには、調査結果が以下の要素を満たしていることが重要になります。

- 法的に有効な機器を使用して、正しい手法で解析された結果であること

- 事実性・正確性が高い結果であること

- 第3者の検証を経ていること

これらの条件を満たすためには、独自の調査でデータを検証・解析した結果では証明が難しいです。専門機器や実績を兼ね備えた社内不正の調査が可能なフォレンジック調査業者に相談して調査してもらうことが必須になります。

プライバシー保護への配慮を徹底する

退職者の不正調査の場合は、本人の了承を得ずにデジタル機器の調査を行うことが多いため、プライバシー上の問題になるかも重要な点になりますが、基本的には企業が所有する機器の調査であるため、問題はありません。

特に社内不正調査の場合は、本人に通知することで、デジタル機器に保存されているデータを改ざんされたり、初期化されてしまう可能性があります。フォレンジック調査を行う場合は、以下の二つの点に注意しておくことで、プライバシー保護へ配慮した上で調査することができます。

- 必要性(社内不正調査を秘密裏に行う必要性)

- 許容性(あくまで会社の資産を保全するためであって、プライバシーを侵害する可能性が低いこと)

調査解析するデータの中には、場合によってプライバシー性の高いデータが含まれている可能性があるため、調査目的を明確にした上で、必要なデータのみを抽出することが重要になります。これらのプライバシー保護の観点から見ても、第三者であるフォレンジック調査会社に相談して調査を行うことで、問題なく調査を行うことができます。懸念が残る場合は、調査前の相談の段階で事情を説明し、調査可能かどうかを確認しておくと安心です。

退職者による不正アクセスの予防法

退職者による社員・顧客の引き抜きが起きないようにするには、どのような予防法が必要であるのかを以下に紹介します。

- 秘密保持に関する契約締結

- 機器の管理・情報アクセス管理

秘密保持に関する契約締結

退職者が会社にとって不利益な行動をとらない為に、予め守秘義務について書かれた契約書を交わすことが重要です。退職者の中には悪意がない場合もあり、退職時にデータ持ち出しを行い情報漏洩した場合、「秘密情報であると認識していなかった」という事態も多く発生しています。その場合は、従業員が秘密情報に対する意識が低い可能性が考えられます。

このような事態を招かないために、企業の利益に著しく不利益を生む競業を差し控える「競業避止義務契約」や企業の秘密を保持する「秘密保持契約書(NDA)」を締結し、秘密情報に対する意識を向上させることが重要です。

機器の管理・情報アクセス管理

退職者が顧客情報を持ち出したり、他の従業員や顧客と不当なやり取りを行うことを防ぐために、情報管理を徹底することが重要です。

退職予定者がいる場合は、まず対象者が使用している機器の確保や情報のアクセスを制限しましょう。退職する直前に、機器から重要なデータを抜き出したり外部へ転送する可能性があります。またデータ持ち出しの証拠となり得るメールやアクセス履歴などを削除し、隠蔽することも考えられます。

このような事態になる前に、退職予定者には顧客情報や機密情報へのアクセスを制限するなどして、事前の対策を行ってください。

まとめ

退職者による社内不正は、秘密裏に行われている可能性が非常に高いです。企業側が未然に防ぐ対策を行い、徹底した契約締結やセキュリティ管理などを行うことが大切になります。

万が一退職者による社内不正の疑いがある際には、違法になるケースなのかを確認し、損害賠償請求などで証拠が必要な場合は、まず専門業者への相談を検討してみてください。

![中小企業の情報瀬キィリティ相談窓口[30分無料]](/wp-content/uploads/2023/07/bnr_footer04.png)