時々ニュースで世間を騒がせる大企業の社内不正問題。社内不正や不祥事は大企業で起きがちなイメージが持たれていますが、実は中小企業のほうが起きやすいのが実態です。さらに社内不正は100%完全に防ぐことのできないインシデントの一つであり、経営者の方は社内不正防止対策に頭を悩ませているのではないでしょうか。

企業で社内不正が発覚した場合、どのような対応をしなければいけないのでしょうか?内部通報した社員を守る方法や、社内不正を行った社員に対する対応方法について説明いたします。

社内不正の手口

社内で発生する不正行為には、さまざまな手口があります。それらの手口を理解し、対策を講じることが、企業の信頼性と安全性を保つ上で重要です。以下に代表的な3つの手口を解説します。

また、社内不正が発生している場合、フォレンジック調査がおすすめです。以下の記事では、調査ができる会社を一覧にしたので、本記事と併せて参考にしてみてください。

賄賂の受け取り

基本的に社内で賄賂を禁止する内容の特別法がない限り、一般の社員(公務員を除く)は賄賂の罪に問われることはありません。しかし、株式会社や有限会社の取締役・支配人・監査役・課長・部長など、一定の職権を与えられている社員に関してはこのルールはあてはまりません。

経営者や管理職が与えられた職権を乱用し不正に金銭を授与していることが発覚した場合、会社法により5年以下の懲役又は500万円以下の罰金を支払わなければなりません。実際に金銭を受け取っていなくても、約束を交わした時点で罪に問われます。

賄賂を受け取る手口としては以下が挙げられます。

- 経費の不正申請

- 不正行為の口止め料

情報漏洩・流出

社内の機密情報をパソコン・スマホ・USBなどの機器で持ち出したり、紙媒体の資料を流出させたりする不正行為です。情報漏洩の手口は多岐にわたり、企業に深刻な損害を与えます。

有名な事例として、情報機器リユース会社ブロードリンク社の事件があります。同社の従業員が機密情報が保存されたHDDをオークションで転売していたことが発覚しました。以下のような結果を招きました。

- 同社の営業を一か月停止

- 同社社長の辞任

さらに損害賠償や社会的信用の失墜にもつながり、情報漏洩・流出が企業に与える影響の大きさが示されました。

ブロードリンク社の情報漏洩事件の詳細については、以下のリンクをご参照ください。

社内情報の不正改ざん

社内情報の不正改ざんには、以下のような手口があります。

- 機密情報を書き換えて社外に持ち出す

- 勤怠状況を偽って報告する

- 事実資料を隠蔽する

また、近年ではデジタル機器やネットワークの普及により、ウェブサイトを改ざんするサイバー攻撃も増加しています。これらの行為は企業の運営に直接的な影響を与えるため、早期の発見と対策が重要です。

社内不正が発覚した後の対応

不正や不祥事が発覚した場合、企業は迅速かつ適切な対応を行う必要があります。本セクションでは、不正行為を行った社員の処分と、社内不正の調査方法について詳しく解説します。

不正を起こした該当社員の処分

不正行為が発覚した場合、企業は該当社員に対する処分を慎重に検討しなければなりません。処分には、社内での懲戒処分、民事上の責任、刑事上の責任があります。

社内での処分

会社は、不正を起こした社員に対して懲戒処分として減給や解雇の措置を取ることができます。ただし、労働基準法に基づき、以下の条件を満たす必要があります。

- 就業規則に懲戒処分の内容が記載されている

- 労働者にその内容が周知されている

- 適切な根拠や証拠が用意されている

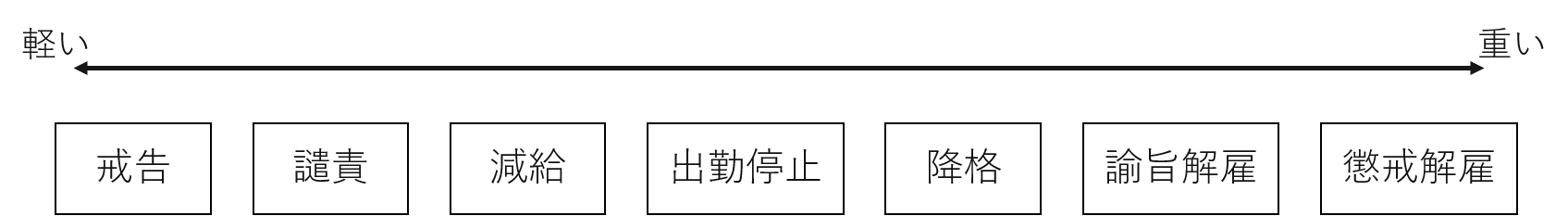

懲戒処分の具体例として、戒告、減給、停職、解雇などがあります。以下の画像もご参考ください。

民事上の責任

不正行為によって企業に損害が発生した場合、不正を行った社員には民事上の責任が問われる可能性があります。これは、企業が被った損害を損害賠償として請求することができるということです。

例えば、以下のようなケースが該当します。

- 不正行為による金銭的損害

- 情報漏洩による契約違反や営業損失

この場合、民法に基づく「債務不履行」により、損害賠償請求が可能です。損害賠償を請求する際には、弁護士に相談することをお勧めします。

刑事上の責任

不正行為によって刑事上の責任が発生する場合もあります。以下は、よくある例です。

- 機密情報漏洩:不正競争防止法違反

- 金銭の横領:窃盗罪または業務上横領罪

- 資料の改ざんや隠蔽:公文書偽造罪など

刑事罰を成立させるためには、明確な証拠が必要です。証拠がない場合、刑事罰の適用は難しくなる可能性があります。こうした事例では、フォレンジック調査を活用して証拠を確保することが重要です。

社内不正対応時に注意すべきポイント

横領や情報持ち出しなどの社内不正が発覚した場合、調査にあたりいくつかの重要なポイントに注意する必要があります。これらのポイントを守ることで、調査の精度を高め、不正の再発を防止する効果も期待できます。

不正を起こした社員を必要以上に問い詰めない

不正が疑われる社員を過剰に問い詰めることは、警戒心を強める原因となります。その結果、以下のようなリスクが生じる可能性があります。

- 証拠隠滅: 該当社員が証拠を破棄する

- 調査妨害: 不正の全容解明が困難になる

証拠を確保するためには、冷静かつ計画的に調査を進めることが重要です。調査の段階で感情的な対応を避け、法的に有効な証拠を収集しましょう。

通報/報告した社員を守る

社内不正を通報・報告した社員は、企業にとって貴重な存在です。彼らが安心して報告できる環境を整えることで、以下のような効果が期待できます。

- 次の不正が発生した際に、報告しやすい環境の構築

- 社内全体の透明性と信頼性の向上

通報者の匿名性を維持しつつ、適切な対応を行うことが重要です。この取り組みが、社員一人ひとりのモラル向上にもつながります。

不正を社員に伝えるタイミングに注意する

社内不正が発覚した場合、その情報を社員に伝えるタイミングには細心の注意が必要です。不適切なタイミングで情報を公表すると、以下のリスクが生じます。

- 証拠隠滅: 関係者による隠蔽行為

- 調査妨害: 不正行為者の逃亡

不正の事実は、関係者のみに共有し、調査が進行中の段階では情報を限定的に管理します。調査が一定の進展を見せた時点で、全社員に透明性を確保した形で通知することが望ましいです。また、法務部門や専門家と連携し、内容やタイミングを慎重に判断する必要があります。

社内または単独で調査を進めない

社内不正を大ごとにしないために、社内だけで調査を進めるケースがありますが、これは避けるべきです。以下のデメリットが挙げられます。

- 調査の不十分さ: 何を調べればよいのか分からず、調査が非効率になる

- 証拠の見落とし:証拠として扱える情報を放置する可能性がある

- 証拠の破棄: 不正の関係者や第三者により証拠が隠滅されるリスク

不正調査には、専門知識と経験が必要です。そのため、フォレンジック調査会社や弁護士などの専門家に依頼し、正確かつ効率的に調査を進めることが重要です。

社内不正調査の進め方・流れ

社内不正調査を成功させるためには、事前に適切な体制を整え、段階的かつ体系的に調査を進めることが重要です。以下に各ステップの詳細をまとめました。

調査体制の構築

社内不正調査の成功には、調査体制を整えることが不可欠です。調査チームを編成し、必要に応じて外部の専門家を活用しましょう。

- 調査チームの編成: 法務、総務、経理、人事などの部門からメンバーを選出。

- 外部専門家の活用: 弁護士やフォレンジック専門家を含める。

- 調査規模に応じた体制選択: 小規模から大規模な事案に対応するための体制を検討。

| 組織構成 | 規模 | 社会的影響 | 調査主体 | 結果公表の要否 | コスト |

|---|---|---|---|---|---|

| 内部(非委員会) | 小 | 小 | 自ら | 通常不要 | 小 |

| 外部専門家を含む内部委員会 | 中 | 中 | 自ら | 事案による | 中 |

| 第三者委員会 | 大 | 大 | 第三者 | 原則必要 | 大 |

関係書類の分析

社内不正調査では、関連する書類や記録を徹底的に分析することが重要です。これにより、不正行為の全容を把握しやすくなります。

- 就業規則や業務マニュアルを確認。

- 帳簿や取引記録で金銭の流れを追跡。

- 内部監査報告書から問題点を抽出。

証拠の保全

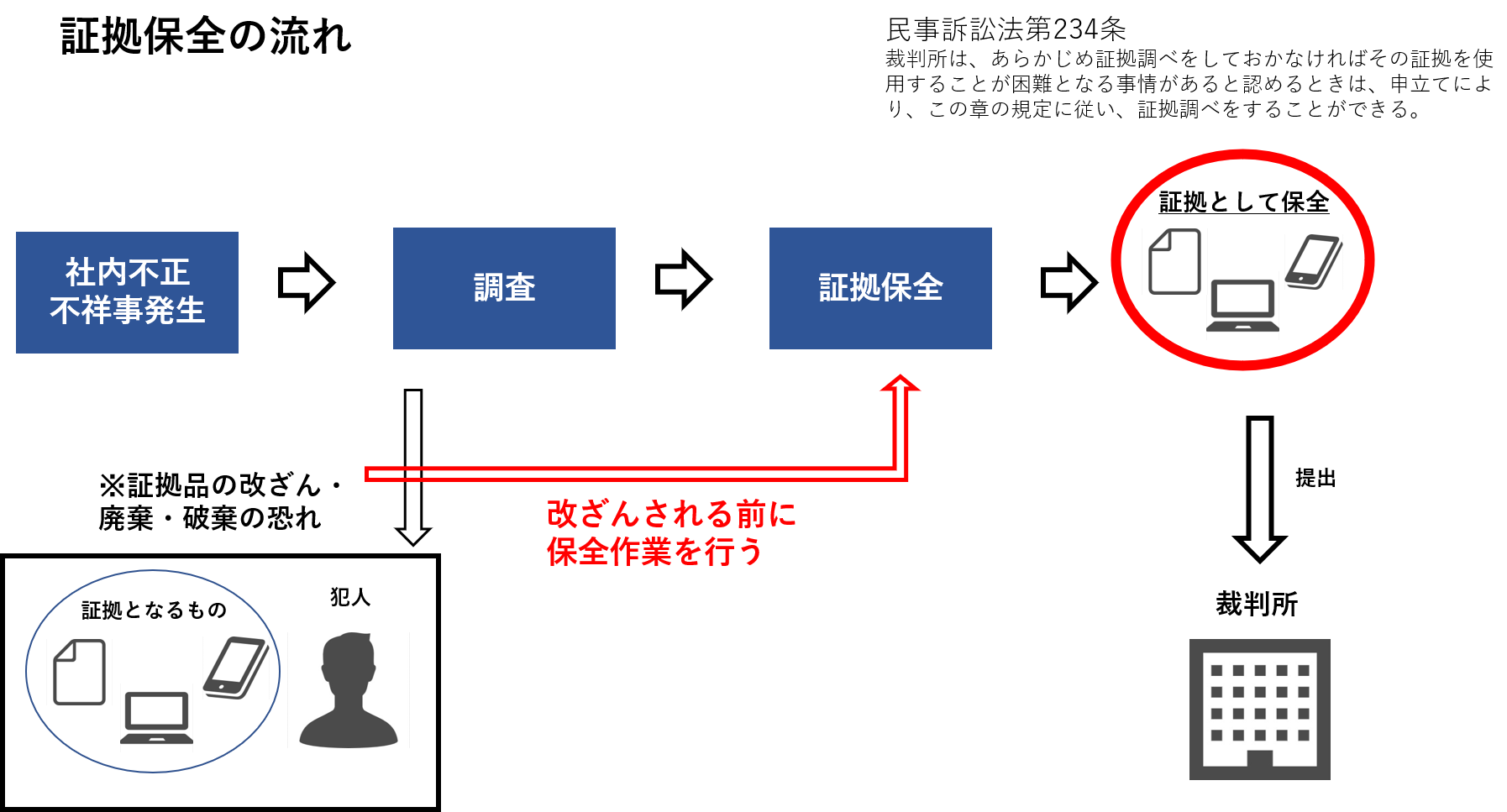

裁判に証拠として使用するために、該当社員の不正を決定づける情報を確保することを証拠保全といいます。不正を起こした社員の責任の有無や損害賠償の請求に大きくかかわるため非常に重要です。証拠保全の流れについては以下の通りです。

近年デジタル機器の普及により、企業ではビジネスメール・請求書や顧客名簿など社外秘のデータをパソコンやスマホに多数保管するようになりました。企業で取り扱う情報量は年々増加しており、近年では社内不正・不祥事が発覚した際にデジタル機器が事実確認のための証拠として裁判に提出されるケースが多くみられるようになりました。

このようにパソコンやスマホなどのデジタル機器を不正の事実確認や裁判提出用の証拠としてを調査することをコンピューター(デジタル)フォレンジック調査といいます。デジタル機器に残されたデータを調査し、証拠としての能力を持たせることで、社内不正の証拠として裁判に用いることが可能となるのです。

フォレンジック調査

デジタルデータを基に証拠を収集し、不正行為の全容を解明するためにフォレンジック調査を活用します。以下が具体的な手順です。

- 調査対象者とデータ範囲を特定。

- 関連性の高いキーワードを設定し、データを抽出。

- 削除されたデータの復元と解析。

- 専門業者による高度な解析を依頼。

現場視察

不正が行われた現場を視察することで、物的証拠や状況の具体的な把握が可能になります。視察による得られる情報は以下の通りです。

- 不正行為が行われた状況の確認。

- 現場に残された物的証拠。

- 日常業務と不正行為の関係性。

関係者へのヒアリング(社内と社外)

社内不正の状況を把握するために、5W1H(誰が・いつ・どこで・何を・なぜ・どのように)を基本にヒアリングを実施します。内部通報により社内不正が発覚した場合は通報者に対して行い、社外の窓口として設置している法律事務所からの通報であれば、提携してヒアリングを実施します。このような初期対応が、社内不正の問題解決の切り札となります。

- 最初に周辺人物から話を聞き、段階的に関与者へ接近。

- 客観的証拠をもとに事実を引き出す。

- ヒアリング記録を詳細に残す。

再発防止策の策定

調査結果をもとに、再発防止策を講じることが重要です。以下の取り組みが有効です。

- 業務フローの見直し: 不正の発生を抑制する仕組みを整備。

- 権限管理の強化: 重要な業務に対するアクセス権限を制限。

- 従業員教育: 倫理観とコンプライアンス意識の向上を図る。

おすすめ社内不正調査サービス

不正調査専門の業者はどのような基準で選べばいいのでしょうか?

本記事ではおすすめのフォレンジック調査会社として「デジタルデータフォレンジック」を紹介します。

デジタルデータフォレンジック

公式サイトデジタルデータフォレンジック

デジタルデータフォレンジックは、累計3万9千件以上の豊富な相談実績を持ち、全国各地の警察・捜査機関からの相談実績も395件以上ある国内有数のフォレンジック調査サービスです。

一般的なフォレンジック調査会社と比較して対応範囲が幅広く、法人のサイバー攻撃被害調査や社内不正調査に加えて、個人のハッキング調査・パスワード解析まで受け付けています。24時間365日の相談窓口があり、最短30分で無料のWeb打合せ可能とスピーディーに対応してくれるので、緊急時でも安心です。

運営元であるデジタルデータソリューション株式会社では14年連続国内売上No.1のデータ復旧サービスも展開しており、万が一必要なデータが暗号化・削除されている場合でも、高い技術力で復元できるという強みを持っています。調査・解析・復旧技術の高さから、何度もテレビや新聞などのメディアに取り上げられている優良企業です。

相談から見積りまで無料で対応してくれるので、フォレンジック調査の依頼が初めてという方もまずは気軽に相談してみることをおすすめします。

| 費用 | ★相談・見積り無料 まずはご相談をおすすめします |

|---|---|

| 調査対象 | デジタル機器全般:PC/スマートフォン/サーバ/外付けHDD/USBメモリ/SDカード/タブレット 等 |

| サービス | ●サイバーインシデント調査: マルウェア・ランサムウェア感染調査、サイバー攻撃調査、情報漏洩調査、ハッキング調査、不正アクセス(Webサイト改ざん)調査、サポート詐欺被害調査、Emotet感染調査 ●社内不正調査: 退職者の不正調査、情報持ち出し調査、横領・着服調査、労働問題調査、文書・データ改ざん調査、証拠データ復元 ●その他のサービス: パスワード解除、デジタル遺品調査、セキュリティ診断、ペネトレーションテスト(侵入テスト)、OSINT調査(ダークウェブ調査) 等 ※法人・個人問わず対応可能 |

| 特長 | ✔官公庁・法人・捜査機関への協力を含む、累計39,000件以上の相談実績 ✔企業で発生しうるサイバーインシデント・人的インシデントの両方に対応 ✔国際標準規格ISO27001/Pマークを取得した万全なセキュリティ体制 ✔経済産業省策定の情報セキュリティサービス基準適合サービスリストに掲載 ✔警視庁からの表彰など豊富な実績 ✔14年連続国内売上No.1のデータ復旧サービス(※)を保有する企業が調査 ※第三者機関による、データ復旧サービスでの売上の調査結果に基づく。(2007年~2020年) |

| 基本情報 | 運営会社:デジタルデータソリューション株式会社 所在地:東京都港区六本木6丁目10-1 六本木ヒルズ森タワー15階 |

| 受付時間 | 24時間365日 年中無休で営業(土日・祝日も対応可) ★最短30分でWeb打合せ(無料) |

まとめ

従業員による不正や社内不正調査について解説しました。社内不正が発生した場合、早期対応が非常に重要です。正しい対応を理解して適切な調査を行えるようする必要があります。

しかし社内で行う調査だと、何を調べたらよいのかわからず、真相を解明することはなかなか困難といえます。不正調査を専門とする第三者の業者を利用し、調査を行うのも一つの手でしょう。

![中小企業の情報瀬キィリティ相談窓口[30分無料]](/wp-content/uploads/2023/07/bnr_footer04.png)