ストレージの高速化や大容量化を目的に、M.2 SSDへのアップグレードを行うユーザーが増えています。ところが、以下のような症状に直面していませんか?

- 取り付けたM.2 SSDがBIOSでまったく認識されない

- OSインストール時にディスクが表示されない

- 別のPCに挿しても同様に認識されない

こうしたトラブルの背景には、M.2スロットの仕様違いや、BIOS設定の未調整、物理的な取り付け不良、SSD自体の故障など、さまざまな原因が考えられます。

対処を誤ると、せっかくの新しいSSDが無駄になるだけでなく、大切なデータまで消失するリスクがあります。

本記事では、M.2 SSDが認識されないときに確認すべきポイントを、初心者にもわかりやすく順を追って解説。BIOS設定やスロットの互換性、トラブル時の対処法まで丁寧に紹介します。

目次

M.2 SSDがBIOSで認識されない原因

M.2 SSDがBIOSに表示されないときは、複数の原因が考えられます。以下に代表的な要因を紹介します。

物理的な接続不良

M.2 SSDが完全に挿入されていない、端子にホコリや汚れが付着している、ネジ止めが不十分など、物理的な接触不良が原因でBIOSが認識できないケースは非常に多いです。

通電しているのに認識されない場合、無理な差し込みや何度もの抜き差しでSSD自体を破損させるリスクがあります。

BIOS/UEFIの設定ミス

BIOSで「M.2」や「NVMe」が無効になっている、CSM(Compatibility Support Module)の設定、セキュアブート、ストレージモード(AHCI/NVMe)の不一致など、設定の問題で認識できないことがあります。

誤設定のままOSインストールを続行すると、起動トラブルやデータの書き込みエラーが発生する可能性があります。

SSDやマザーボードの非対応

古いマザーボードでは、M.2スロットがSATA専用だったり、NVMeに非対応のケースがあります。また、SSDが最新規格で、BIOSが古いと認識されないことも。

マザーボードのマニュアルや公式サイトで、スロットの仕様を必ず確認しましょう。

ドライバーやOSとの不整合

Windowsインストール時にSSDが表示されないのは、チップセットやストレージコントローラのドライバーが正しく認識されていない場合が多いです。特にWindows 7や10の旧ビルドでは要注意です。

不明なドライバーを無理にインストールすると、認識どころかデータ破損を引き起こす恐れもあります。

デバイスの故障や損傷

M.2 SSDが突然認識されなくなった場合、過熱や静電気による基板の損傷、あるいはマザーボード側のスロット故障が原因となっていることがあります。

こうした物理的トラブルでは、市販ソフトでの復旧や自力での修復はほぼ不可能です。一般的な復旧ソフトは効果がなく、誤った操作によってデータが完全に消失するリスクも高まります。

だからこそ、早い段階で専門業者に相談することが重要です。

「とりあえず操作」は危険。自己判断がデータ消失を招くことも

機器に不具合が起きたとき、焦って自分で操作を試みた経験はありませんか?

一見すると単なるフリーズやエラーのようでも、内部では深刻な異常が進行している可能性があります。この状態で電源の再投入や設定変更を繰り返すと、システムが上書きされ、本来なら救えたはずのデータまでもが復旧困難になることがあります。

特に以下のような状況に当てはまる場合は、自己判断を避け、専門家による適切な診断を受けることが重要です。

- 絶対に失いたくない写真や書類が保存されている

- 大切な業務データが入っている

- 操作に自信がなく、何をすべきか迷っている

こうしたケースでは、早めの対応がデータを守る鍵になります。

そのため、まずは専門業者に相談し、正確な状態を見極めることが最善策といえます。

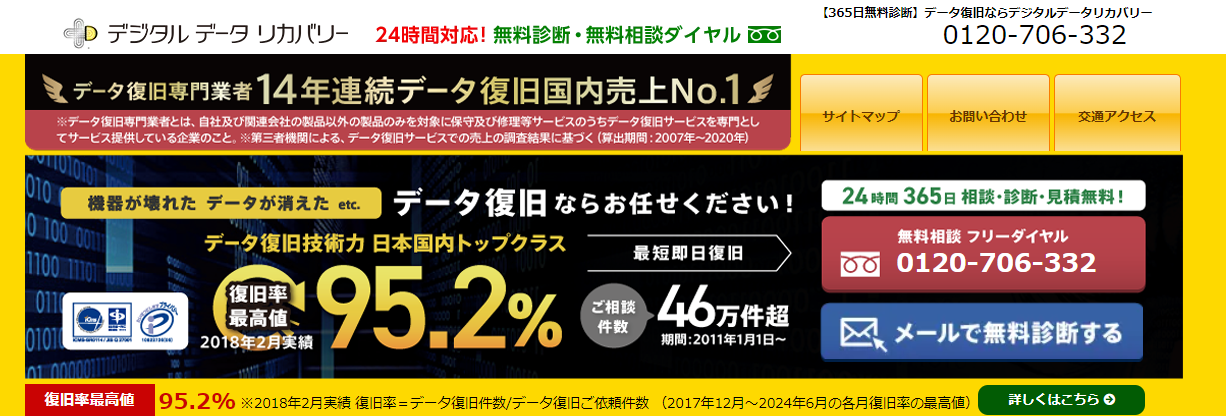

データ復旧業者を選ぶ際、「どこに相談すれば本当に安心できるのか」と悩む方は多いと思います。編集部では数多くのサービスを比較してきましたが、その中でも特に信頼性の高い選択肢としておすすめできるのが「デジタルデータリカバリー」です。

同社が選ばれている理由は、以下のような実績と体制にあります。

- 累計46万件以上の相談対応実績(2011年1月~)

- 15,000種類以上の障害事例への対応経験

- 復旧件数割合91.5%(内、完全復旧57.8%。2023年10月実績)

- 24時間365日対応のサポート体制

- 初期診断・見積りは完全無料

こうした数字は、単なる実績ではなく、「確かな技術」と「信頼に応える姿勢」の裏付けでもあります。

実際に、個人の大切な写真や法人の業務データまで、幅広いトラブルに迅速かつ的確に対応しています。

「何をすべきかわからない」「とにかく急いで対応したい」

そんなときは、まずは無料診断からはじめてみてください。正確な状況把握が、最善の一歩につながります。

M.2 SSDがBIOSで認識されない時の対処法

ここでは、実際にM.2 SSDがBIOSで認識されない場合に試すべき対処法を、原因別に紹介します。

物理的な接続を確認・再取り付けする

まずは最も基本的なチェック。M.2 SSDが正しく装着されているか、端子に汚れがないかを確認しましょう。

- PCの電源を切り、M.2 SSDを一度取り外します。

- 接点(金色の端子)を乾いた柔らかい布で軽く拭き取ります。

- 正しい方向にしっかり奥まで差し込み、ネジで固定します。

- 再度電源を入れ、BIOS画面で認識を確認します。

BIOS設定を見直し・初期化する

BIOS/UEFIの設定を誤っていると、M.2 SSDが無効化されている場合があります。以下の設定を確認しましょう。

- PC起動直後に「DEL」や「F2」でBIOS画面を開きます。

- M.2/NVMeモードが有効になっているかを確認します。

- 「CSMを無効化」「セキュアブートを無効化」する設定を確認します。

- 必要に応じて「Load Optimized Defaults(最適化設定読み込み)」で初期化します。

BIOSを最新版にアップデートする

最新のSSDは、古いBIOSでは認識できないことがあります。マザーボードメーカーのサイトからBIOSの最新バージョンを確認してアップデートしましょう。

- マザーボードの公式サイトから最新BIOSをUSBにダウンロードします。

- BIOS画面から「EZ Flash」や「M-Flash」などの機能で更新します。

- アップデート後、M.2 SSDが認識されているか確認します。

マザーボードの対応状況を確認する

M.2スロットがNVMeではなくSATAにしか対応していない場合、NVMe SSDは認識されません。スロットごとの仕様を確認しましょう。

- マザーボードの型番を調べ、メーカー公式サイトを確認します。

- マニュアルや製品ページで、M.2スロットの対応規格(NVMe/SATA)を確認します。

- 排他仕様(他ポートと併用不可の制限)も要確認です。

他システムやスロットで動作チェックする

SSD本体とマザーボードのどちらに原因があるのか切り分けるために、別のPCやスロットで動作確認を行います。

- 他のM.2スロットがある場合、差し替えてみます。

- 別のPCやUSB接続のM.2ケースなどで動作確認します。

- 認識されればマザーボード側、されなければSSD側の故障が疑われます。

データ復旧業者に相談する

どうしても認識されない場合、SSDの内部障害が原因の可能性が高いです。通電を繰り返すことで障害が進行することもあるため、プロに任せるのが安全です。

- 専門業者のサイトから「初期診断無料」のサービスを探します。

- 症状や機種名などをフォームで伝え、相談・見積を依頼します。

- 発送または持ち込み後、復旧可能かどうかの診断を受けます。

おすすめデータ復旧サービス・製品

物理的な損傷やソフトウェアで復元が難しい場合、以下のデータ復旧業者をご検討ください。

デジタルデータリカバリー

公式HPデジタルデータリカバリー デジタルデータリカバリーは、14年連続データ復旧国内売り上げNo.1(※1)のデータ復旧専門業者です。一部復旧を含む復旧件数割合91.5%(※2)と非常に高い技術力を有しています。依頼の8割を48時間以内に復旧と復旧のスピードも優れています。また、官公庁や大手企業を含む累積46万件以上の相談実績があります。 この業者は、相談から見積もりの提示まで無料で行っているため、データ復旧を検討している際は、自力で復旧作業に取り掛かる前に、まずは最大手であるデジタルデータリカバリーに相談すると良いでしょう。

公式HPデジタルデータリカバリー デジタルデータリカバリーは、14年連続データ復旧国内売り上げNo.1(※1)のデータ復旧専門業者です。一部復旧を含む復旧件数割合91.5%(※2)と非常に高い技術力を有しています。依頼の8割を48時間以内に復旧と復旧のスピードも優れています。また、官公庁や大手企業を含む累積46万件以上の相談実績があります。 この業者は、相談から見積もりの提示まで無料で行っているため、データ復旧を検討している際は、自力で復旧作業に取り掛かる前に、まずは最大手であるデジタルデータリカバリーに相談すると良いでしょう。

| 対応製品 | ■記憶媒体全般 ハードディスク、外付けHDD、NAS/サーバー(RAID構成対応)、パソコン(ノートPC/デスクトップPC)、SSD、レコーダー、USBメモリ、SDカード、ビデオカメラ、スマホ(iPhone/Android)、ドライブレコーダー等 |

|---|---|

| 復旧期間 | 最短当日に復旧完了(本社へ持ち込む場合) 約80%が48時間以内に復旧完了 |

| 設備 | 復旧ラボの見学OK クリーンルームクラス100あり 交換用HDD7,000台以上 |

| 特長 | ✔データ復旧専門業者 14年連続データ復旧国内売上No.1(※1) ✔一部復旧を含む復旧件数割合91.5%(※2)の非常に高い技術力 ✔官公庁や大手企業を含む累積46万件以上の相談実績 ✔相談・診断・見積り無料(デジタルデータリカバリーへの配送料も無料) ✔365日年中無休で復旧対応 |

| 所在地 | 本社:東京都六本木 持込み拠点:横浜、名古屋、大阪、福岡 |

デジタルデータリカバリーのさらに詳しい説明は公式サイトへ

※1:第三者機関による、データ復旧サービスでの売上の調査結果に基づく(算出期間:2007年~2020年) ※2:2018年2月実績 復旧率=データ復旧件数/データ復旧ご依頼件数 (2017年12月~2021年12月の各月復旧率の最高値)

まとめ

M.2 SSDがBIOSで認識されない場合、その原因は物理的な接続不良、BIOS設定ミス、非対応マザーボード、SSDの故障などさまざまです。

本記事では、自力で確認・対処できる項目から、トラブルを見極める手順、専門業者への依頼方法までを網羅しました。

データを守るためには、不用意な操作を避け、トラブルの兆候が見えた時点で早めに専門家へ相談することが大切です。

![中小企業の情報瀬キィリティ相談窓口[30分無料]](/wp-content/uploads/2023/07/bnr_footer04.png)