SSDがBIOSでは認識されるのに、WindowsやMacのOS上で表示されない場合、ドライバの不具合やパーティション設定の問題が考えられます。本記事では、原因ごとの詳細な解説と、ドライバ更新・パーティション作成・SATA設定の変更など具体的な対処法を紹介します。

SSDがOSで認識されない原因

BIOSではSSDが表示されるにもかかわらず、WindowsやMacのOS上で認識されない場合、いくつかの原因が考えられます。OSがSSDを正常に認識しないと、データの保存や読み込みができず、システムの動作に影響を及ぼします。以下に、代表的な原因を詳しく解説します。

ドライバの問題

SSDがOSで認識されない原因として、ドライバの不具合が挙げられます。ドライバはSSDとOSの橋渡しをする役割を担っていますが、古いドライバや互換性のないドライバがインストールされていると、SSDが正常に動作しません。

例えば、Windowsのアップデート後にSSDが突然消えた場合、OSが自動的に新しいドライバを適用したことで、不具合が発生した可能性があります。また、新しいSSDをPCに接続したのに表示されない場合、適切なドライバがまだインストールされていないことが原因かもしれません。デバイスマネージャーでSSDのドライバ状況を確認し、「!」マークが表示されている場合は、ドライバの破損や競合が考えられます。

パーティションやフォーマットの問題

SSDがOSに認識されない理由のひとつに、パーティションやフォーマットの問題があります。新品のSSDや誤ってフォーマットされたSSDは、OS上で未割り当てのストレージとして認識されることがあり、そのままでは使用できません。

例えば、新しく購入したSSDを接続したのにエクスプローラーに表示されない場合、パーティションが作成されていない可能性があります。ディスクの管理ツールを使って、SSDの状態を確認することが重要です。また、WindowsとMacの両方でSSDを使用している場合、exFATやHFS+などのファイルシステムの互換性の問題で認識されないことがあります。

ドライブレターの割り当て不足

Windowsでは、各ストレージデバイスに「C:」や「D:」といったドライブレターが割り当てられます。しかし、SSDにドライブレターが割り当てられていないと、エクスプローラーに表示されず、認識されていないように見えてしまいます。

ディスクの管理ツールを開き、SSDが「未割り当て」となっていたり、ドライブレターが設定されていない場合は、手動で割り当てることで問題が解決することがあります。特に、外付けSSDの場合、以前使用していたPCと異なるドライブレターが必要になることがあり、新しいPCでは自動認識されないことがあります。

SATAモードの設定ミス

BIOSのSATAモードが適切に設定されていないと、OSがSSDを正しく認識できないことがあります。SATAモードには「AHCI(Advanced Host Controller Interface)」と「IDE(Integrated Drive Electronics)」があり、通常はAHCIモードで動作させるのが推奨されます。

例えば、HDDからSSDに換装した後、OS上でSSDが認識されない場合、BIOSのSATAモードが「IDE」になっている可能性があります。この設定のままではSSDのパフォーマンスが低下し、最悪の場合は認識されなくなることもあります。また、クローンソフトを使ってOSを移行した後にSSDが起動しない場合、クローン元とクローン先のSATAモードが異なっていると、OSが適切に読み込まれないことがあります。

ハードウェアの不具合

SSDがOSで認識されない場合、物理的な故障や接続不良が原因の可能性があります。SATAケーブルや電源ケーブルが緩んでいると、SSDが正常に認識されません。また、別のPCでは問題なく動作するのに、特定のPCで認識されない場合は、マザーボードのSATAポート故障の疑いがあります。

さらに、一定時間使用後にSSDが消える場合、過熱や寿命の影響で内部チップがダメージを受けている可能性があります。このまま使用を続けると、SSDが完全に故障し、データが取り出せなくなる危険があります。

SSDの異常を感じたら、早めにバックアップを取り、無理な操作を避けましょう。物理的な故障が疑われる場合は、専門のデータ復旧業者に相談するのが最も安全な選択肢です。

SSDがOSで認識されない場合の対処法

以下の手順を試し、SSDをOS上で認識させましょう。

ドライバの更新

SSDのドライバが古い場合、OSが正しく認識できないことがあります。以下の手順で更新を行いましょう。

- 「Windowsキー + X」を押し、「デバイスマネージャー」を開く。

- 「ディスクドライブ」からSSDを探して右クリックし、「ドライバの更新」を選択。

- 「自動的に最新のドライバを検索」をクリックし、更新を実行。

- PCを再起動し、SSDが認識されるか確認する。

パーティション作成とフォーマット

未使用のSSDはパーティションが作成されておらず、OSが認識できないことがあります。以下の手順でパーティションを作成しましょう。

- 「Windowsキー + X」を押し、「ディスクの管理」を開く。

- 未割り当て領域を右クリックし、「新しいシンプルボリューム」を選択。

- ウィザードの指示に従い、パーティションを作成し、NTFSまたはexFATでフォーマットする。

- フォーマット完了後、SSDが認識されるか確認する。

ドライブレターの割り当て

ドライブレターが割り当てられていない場合、OSがSSDを認識できません。

- 「Windowsキー + X」を押し、「ディスクの管理」を開く。

- SSDを右クリックし、「ドライブ文字とパスの変更」を選択。

- 「追加」をクリックし、使用可能なドライブレターを選択。

- 「OK」を押して設定を反映し、SSDが認識されるか確認する。

SATAモードの確認

BIOSのSATAモードが適切に設定されていないと、OSがSSDを認識できないことがあります。

- PCを再起動し、起動時に「F2」または「Delete」キーを押してBIOSを開く。

- 「Advanced Settings」または「Storage Configuration」を開く。

- SATAモードを「AHCI」に設定し、変更を保存して再起動する。

ハードウェアの確認

SATAケーブルやポートの問題でSSDが認識されない場合があります。

- PCの電源を切り、ケースを開けてSATAケーブルが正しく接続されているか確認する。

- 別のSATAポートに接続して試す。

- 可能なら別のSATAケーブルを使ってSSDを接続し、認識されるか確認する。

おすすめデータ復旧サービス

データが必要な場合、技術力のある適切な業者の選定といっても、素人には判断が難しいです。

そこで、データ復旧サービス各社の価格、内容(対応製品)、期間や特長から比較した、おすすめのサービスを紹介します。

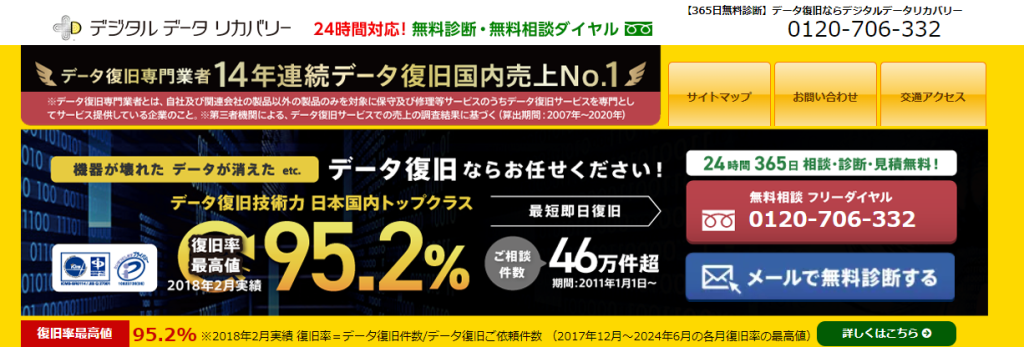

デジタルデータリカバリー

公式HPデジタルデータリカバリー

デジタルデータリカバリーは、データ復旧国内売り上げNo.1のデータ復旧専門業者です。復旧率最高値は95.2%と非常に高い技術力を有しています。依頼の8割を48時間以内に復旧と復旧のスピードも優れています。また、官公庁や大手企業を含む累積46万件以上の相談実績があります。

相談から見積もりの提示まで無料で行っているため、データ復旧を検討している際はまずは最大手であるデジタルデータリカバリーに相談すると良いでしょう。

デジタルデータリカバリーの評判に関しては以下の記事で紹介しています。

| 復旧費用 | 相談から見積もりまで無料 500GB未満:5,000円〜 500GB以上:10,000円〜 1TB以上:20,000円〜 2TB以上:30,000円〜 |

|---|---|

| 対応製品 | RAID機器(NAS/サーバー)、パソコン(ノート/デスクトップ)、外付けHDD、SSD、USBメモリ、ビデオカメラ、SDカード・レコーダー等記憶媒体全般 |

| 復旧期間 | 最短当日に復旧完了(本社へ持ち込む場合) 約80%が48時間以内に復旧完了 |

| 特長 | 14年連続データ復旧国内売上No.1 復旧率最高値95.2%の非常に高い技術力 官公庁や大手企業を含む累積46万件以上の相談実績 相談・診断・見積り無料(デジタルデータリカバリーへの配送料も無料) |

デジタルデータリカバリーのさらに詳しい説明は公式サイトへ

データ復旧業者の料金形態は以下の記事で紹介しています。

まとめ

SSDがBIOSでは認識されるがOSで認識されない場合、ドライバの更新、パーティション作成、SATA設定の見直しなどを試しましょう。解決しない場合はSSDが故障している可能性があるため、データ復旧業者への相談を検討してください。

![中小企業の情報瀬キィリティ相談窓口[30分無料]](/wp-content/uploads/2023/07/bnr_footer04.png)