Sodinokibi/REvilランサムウェアは、2019年に確認された比較的新しいマルウェアです。そのため、このマルウェアに関する情報はまだ少ないのが現状です。今回は、Sodinokibi/REvilランサムウェアについて、特徴や感染時に起きること、感染対策、対処法を、海外の情報も交えてご紹介します。

ランサムウェアに感染している場合、フォレンジック調査がおすすめです。以下の記事では、フォレンジック調査会社を一覧にしてまとめています。

目次

ランサムウェアとは

ランサムウェアとは、ファイルを暗号化もしくは画面をロックして、データの復号やロックの解除と引き換えに身代金を要求するマルウェアです。ランサムウェアは感染力も強く、一つのデバイスが感染してしまうとネットワークを共有している他の端末にまで感染が広がってしまいます。

なお、要求された身代金を支払ったとしても、データが復号される保証はありません。反社会的勢力の増長につながる恐れもあるため、身代金は絶対に支払わないようにしてください。

Sodinokibi/REvilランサムウェアの特徴

①暗号化型

Sodinokibi/REvilランサムウェアは暗号型のランサムウェアに属します。感染すると、デバイス内のファイルが暗号化され、データに通常通りアクセスすることができなくなってしまいます。

他のランサムウェア同様、暗号化したデータの復号と引き換えに、身代金として仮想通貨(ビットコイン)の支払いを要求されます。現時点で報告されている身代金の金額は2500ドル(約27万円)から5000万ドル(約55億円)まで様々あり、また大企業には「期限内に支払われなければ身代金を倍にする」といった内容の脅迫文が送られていることも確認されています。

②感染経路は主に2つ

フィッシングメール

フィッシングメールとは、悪意あるファイルを添付しウイルスに感染させることを目的とした攻撃メールのことです。添付されているファイルをクリックした途端にウイルスがダウンロード・実行されてしまいます。

セキュリティの脆弱性を攻撃される

パソコンのセキュリティの脆弱性を突いて攻撃されることによっても、Sodinokibi/REvilランサムウェアに感染してしまうことがあります。特に、Oracle Weblogicのサーバーの脆弱性が攻撃されていると報告されています。

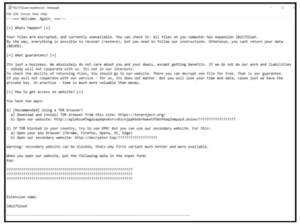

③感染するとランサムノート(脅迫文)が表示される

Sodinokibi/REvilランサムウェアによってデータが暗号化されると、身代金を要求する内容が書かれたランサムノートがデスクトップまたはファイル内に表示されます。

ランサムノートのファイル名は、[random]-HOW-TO-DECRYPT.txtです。

④アンチウイルスソフトに検知されにくい

Sodinokibi/REvilランサムウェアは、他のランサムウェアと比較して、ウイルスを検知してユーザーに知らせてくれる機能を果たすアンチウイルスソフトに検知され難いと言われています。そのため、ウイルスの除去ができないまま放置され、気づいたら感染していたという事態に陥りやすいのです。

すでに上記のような症状がみられる場合は、今すぐフォレンジック調査会社に相談することをおすすめします。以下の記事では、フォレンジック調査会社を選ぶ際のポイントについて解説しています。今回の記事と併せて、参考にしてください。

Sodinokibiランサムウェアの感染対策方法

最新版にアップデートする

Sodinokibi/REvilランサムウェアは脆弱性を攻撃してウイルス感染させるという特徴を持つことから、ご使用のデバイスのバージョンを常に最新のものにアップデートしておくことが効果的と言えます。

不審なメールやファイルを開かない

Sodinokibi/REvilランサムウェアはまた、メールから感染するという特徴も持ち合わせていることから、不審なメールや添付ファイルを安易にクリックしないことで感染を防げる可能性があります。

データバックアップをとる

定期的にデータのバックアップをとることで、万が一Sodinokibi/REvilに感染してしまったとしても、バックアップデータからデータを復元するだけで済みますので、データを失う心配はありません。

セキュリティソフトの導入

ランサムウェア感染対策のセキュリティソフトを導入することで、感染被害を抑えることができます。セキュリティソフトの働きによって、データが全て暗号化されてしまうのをなるべく早く止められる可能性があります。

感染が疑われる際に留意すべきこと

身代金は支払わない

データを取り戻したいからと言って身代金を支払うことは絶対にしないでください。実際のところ、身代金を支払ったとしてもデータが復号される保証はありません。特に、Sodinokibi/REvilランサムウェアのランサムノートには、期限を超えた場合のペナルティを記載しているため、決断の猶予なく身代金を支払ってしまいがちですが、この罠にはかからないように注意しましょう。

身代金を支払ってしまうことで、攻撃者への加勢になる他、企業の風評被害など二次的な被害が生じる可能性があります。

インターネット接続を遮断する

直ちに、感染が疑われるデバイスをネットワークから切り離してください。Sodinokibi/REvilランサムウェアを含むマルウェアは、ネットワークを介して感染を拡大させる性質を持っています。感染の疑いのあるデバイスをネットワークからなるべく早く切り離すことで、被害の拡大を防ぐ効果があります。

メールアドレス・パスワードを変更する

ネットワークの接続を遮断した後には、感染が疑われるデバイスで使用していたメールアドレスやパスワードを、なるべく早く変更しましょう。その際には、変更後の情報まで盗まれてしまうことを防ぐために、他のデバイスから行ってください。

メールアドレスやパスワードを悪用して関係者にウイルスが仕組まれたメールを送信されたり、その他の情報やWebサイト・SNSなどのアカウントを悪用されてしまうのを防ぎましょう。

Sodinokibi/REvilランサムウェアの復旧方法

バックアップからデータを復元する(※バックアップがある場合)

Sodinokibi/REvilランサムウェアに感染してしまっても、データのバックアップを定期的にとっていた場合には、バックアップからデータを復元することが最善策です。ウイルス駆除ソフトなどを用いてマルウェアファイルを削除するか、サーバーの初期化を行った後、バックアップからファイルの復元を試みましょう。

専門業者へ相談する

データを復元できても、感染の疑いが発覚した場合には、なるべく専門家に相談するようにしましょう。ランサムウェアは、自分だけでなく関係者にも被害を与えてしまう可能性がある、非常に厄介なものです。もし専門知識がないまま対処すると、感染を拡大させ、業務停止や個人情報の漏洩により、顧客にも被害が及んでしまいます。

そうした事態を防ぐためにも、適切な対処を取る際には、速やかに専門業者まで相談しましょう。ランサムウェアの対応実績がある復旧業者であれば、安全かつ的確な対処が取れるため、被害を最小限に抑えることが可能です。

専門業者に調査を依頼する

ランサムウェアに感染した際は、単にデータを復号するだけでなく「情報漏えいがあったのか」「何が原因でランサムウェアに感染したのか」といった事後調査が必要です。しかし、個人での原因特定、および暗号化されたデータの復元(復号)作業には限界があるため、適切な調査を行うには、専門業者に相談することが最善の対処法と言えます。

ランサムウェアの感染経路調査には「フォレンジック調査」という方法が有効です。個人での対処が難しい場合は、条件に見合う適切な専門業者に相談することをおすすめします。

おすすめのフォレンジック調査業者

ランサムウェア感染時、フォレンジック調査に対応している業者の中でも、実績のある業者を選定しました。

デジタルデータフォレンジック

公式サイトデジタルデータフォレンジック

デジタルデータフォレンジックは、累計3万9千件以上の豊富な相談実績を持ち、全国各地の警察・捜査機関からの相談実績も395件以上ある国内有数のフォレンジック調査サービスです。

一般的なフォレンジック調査会社と比較して対応範囲が幅広く、法人のサイバー攻撃被害調査や社内不正調査に加えて、個人のハッキング調査・パスワード解析まで受け付けています。24時間365日の相談窓口があり、最短30分で無料のWeb打合せ可能とスピーディーに対応してくれるので、緊急時でも安心です。

運営元であるデジタルデータソリューション株式会社では14年連続国内売上No.1のデータ復旧サービスも展開しており、万が一必要なデータが暗号化・削除されている場合でも、高い技術力で復元できるという強みを持っています。調査・解析・復旧技術の高さから、何度もテレビや新聞などのメディアに取り上げられている優良企業です。

相談から見積りまで無料で対応してくれるので、フォレンジック調査の依頼が初めてという方もまずは気軽に相談してみることをおすすめします。

| 費用 | ★相談・見積り無料 まずはご相談をおすすめします |

|---|---|

| 調査対象 | デジタル機器全般:PC/スマートフォン/サーバ/外付けHDD/USBメモリ/SDカード/タブレット 等 |

| サービス | ●サイバーインシデント調査: マルウェア・ランサムウェア感染調査、サイバー攻撃調査、情報漏洩調査、ハッキング調査、不正アクセス(Webサイト改ざん)調査、サポート詐欺被害調査、Emotet感染調査 ●社内不正調査: 退職者の不正調査、情報持ち出し調査、横領・着服調査、労働問題調査、文書・データ改ざん調査、証拠データ復元 ●その他のサービス: パスワード解除、デジタル遺品調査、セキュリティ診断、ペネトレーションテスト(侵入テスト)、OSINT調査(ダークウェブ調査) 等 ※法人・個人問わず対応可能 |

| 特長 | ✔官公庁・法人・捜査機関への協力を含む、累計39,000件以上の相談実績 ✔企業で発生しうるサイバーインシデント・人的インシデントの両方に対応 ✔国際標準規格ISO27001/Pマークを取得した万全なセキュリティ体制 ✔経済産業省策定の情報セキュリティサービス基準適合サービスリストに掲載 ✔警視庁からの表彰など豊富な実績 ✔14年連続国内売上No.1のデータ復旧サービス(※)を保有する企業が調査 ※第三者機関による、データ復旧サービスでの売上の調査結果に基づく。(2007年~2020年) |

| 基本情報 | 運営会社:デジタルデータソリューション株式会社 所在地:東京都港区六本木6丁目10-1 六本木ヒルズ森タワー15階 |

| 受付時間 | 24時間365日 年中無休で営業(土日・祝日も対応可) ★最短30分でWeb打合せ(無料) |

まとめ

今回はSodinokibi/REvilランサムウェアについて、特徴や感染防止策、復旧方法を解説しました。アンチウイルスソフトに検知されにくく、感染を防止することが他のマルウェアよりも困難ですが、感染対策を取り入れることで、少しでも被害を抑えることができます。感染が疑われる際はネットワークからの切断を速やかに行い、感染拡大を防ぎましょう。データのバックアップを定期的にとっている場合にはデータの復元を行い、被害を把握し適切な対処を行うために、必要に応じて専門業者に相談するようにしましょう。

![中小企業の情報瀬キィリティ相談窓口[30分無料]](/wp-content/uploads/2023/07/bnr_footer04.png)

ウイルス感染調査には「フォレンジック調査」という方法が存在します。フォレンジックとは、スマホやPCなどの電子機器や、ネットワークに記録されているログ情報などを解析・調査することで、社内不正調査やサイバー攻撃被害調査に活用される技術のことです。別名「デジタル鑑識」とも呼ばれ、最高裁や警視庁でも正式な捜査手法として取り入れられています。