近年システムの仮想化の技術が進歩しており、多くの企業でも仮想マシンや仮想サーバーなどが使用され、コスト削減や効率性向上の役割を果たしています。しかし仮想マシンが故障したり、保存データが突然消えてしまった際には、業務に支障が出るなど、その影響の大きさは計り知れません。

故障時に誤った対処法を行ってしまうと、仮想マシンのデータが正確に復旧できなくなるだけではなく、ハードウェアにも障害が併発して、データ復旧がより困難となってしまうリスクもあります。

では、仮想マシンが故障した場合、どのような対応を行わなければいけないのでしょうか。今回の記事では仮想サーバーやコンピューター上に構成された仮想マシン内にあるデータを復旧する方法について徹底解説していきます。

目次

仮想化環境とは?

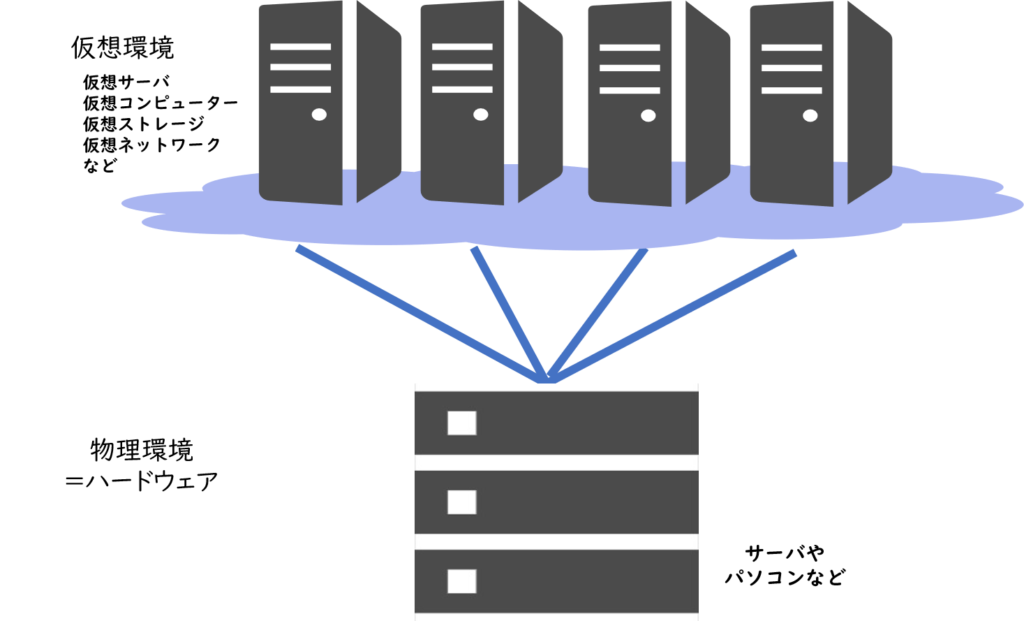

仮想環境とは、パソコンやサーバーなどのハードウェア上に作られた、「実際に物理的には存在していない仮想のシステム環境」のことを指しています。物理的に存在するハードウェア上に、論理的に構成された仮想のシステム(サーバーやコンピューター)を複数作り出すことで、1台のハードウェア上で複数のシステムを運用させることが可能となるのです。

仮想環境下では、一台のサーバー上に仮想サーバーを複数増設したり、1台のパソコン上で仮想化ソフトウェアを使用し、仮想マシンを構成することもできます。

仮想マシンとソフトウェアの種類

仮想環境に構成することができるマシンの種類と、仮想化によく使用されるソフトウェアの種類についてご紹介します。

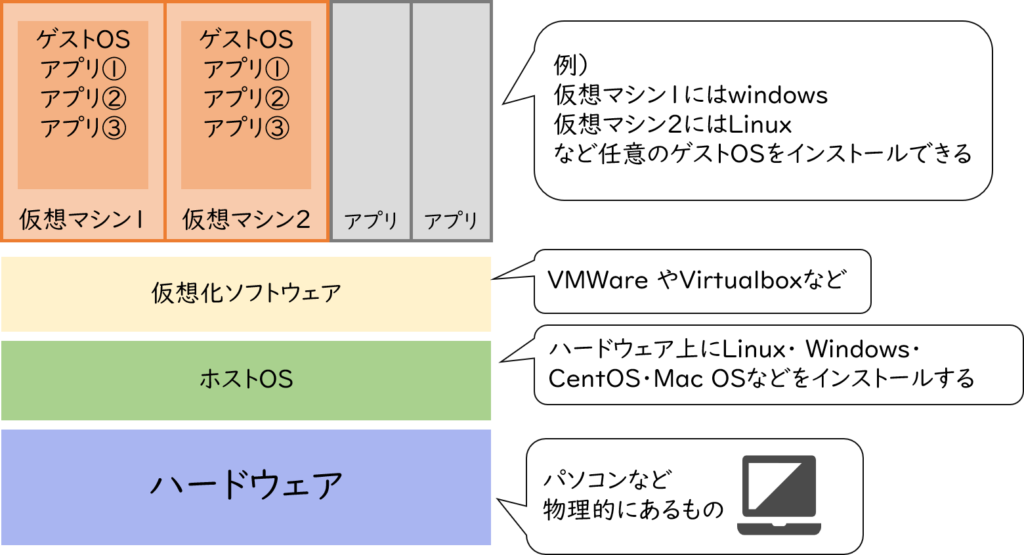

ホスト型仮想マシン

物理ハードウェア上にWndows・MacOS・LinuxなどのOS(ホストOS)をインストールしている状態で、そのホストOS上に仮想化ソフトウェアをアプリケーションとしてインストールし、構成された仮想マシンのことを指します。普通のアプリケーションのように手軽にインストールできる点から、様々な仮想環境を試しやすいため法人のシステム開発者に使用されることが多いです。通常アプリと同じように、物理ハードウェアのOS上から仮想マシンの削除できるため、誤って消去すると仮想環境下の保存していたデータも削除されてしまいます。

よく使用されている仮想化ソフトウェアは下記の通りです。

- VMware WorkstationPlayer /Fusion

- Microsoft Virtual PC

- Oracle VirtualBox

- Parallels Desktop など

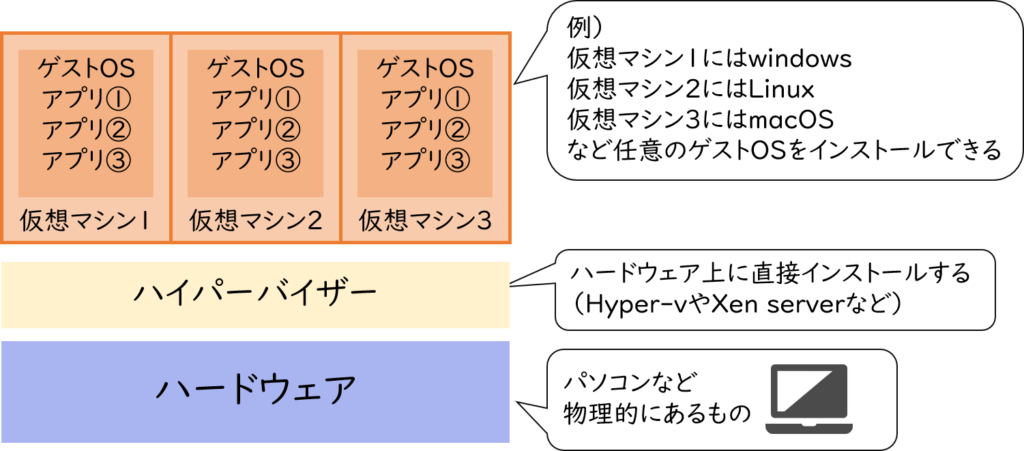

ハイパーバイザー型仮想マシン

物理ハードウェア上に直接ハイパーバイザーと呼ばれる仮想ソフトをインストールして、その上に構成された仮想マシンのことを指します。ホストOSがないため、パフォーマンスがOSに左右されることがなく、直接ハードウェアを制御できるため、複数の仮想マシンを効率よく稼働させることができます。

よく使用されている仮想化ソフトウェアは下記の通りです。

- VMware vSphere

- Microsoft Hyper-V

- Citrix XenServer など

仮想マシンの故障原因

仮想化ソフトウェアを使用した仮想マシン上で、発生しやすい故障原因を以下でご紹介します。

仮想マシン内での故障

VHDX(仮想ハードディスク/Virtual Hard Disk V2)の削除/破損

VHDXとは、仮想マシン上で使用できる論理的に構築されたハードディスクのことです。仮想ディスクが何かしらの原因で破損した場合、仮想マシンに保存されているデータにアクセスすることができなくなります。その他VHDXに関わる故障原因は以下の通りです。

- VHDXのRAID構成の崩壊

- VHDXを初期化してしまった

- 仮想ディスクファイル(VMDKやVHDXファイル)が破損している

- 仮想ディスクファイルを誤って削除してしまった

- スナップショット(一時的なバックアップ機能)のデータを誤って削除してしまった

そもそも仮想マシン内のどこに不具合が生じているかわからない状態で、起動し続けていると内部のシステムやハードウェアに障害が発生する可能性が考えられます。また、ハードウェアに障害を併発させてしまうリスクがあるため、障害箇所が不明な段階では復旧ソフト等を使用しないようにしましょう。

仮想マシンが起動しない・エラーが発生する

仮想マシンが起動しない場合、考えられる原因は以下の通りです。

- 仮想マシンの構成に不具合が生じている可能性(IPアドレスが異なっているなど)

- セキュアブートが無効になっている

- ゲストOSがアップデートされていない

上記のような症状が発生した場合、マシンの再起動や仮想化ソフトのアップデート・仮想化ソフトやゲストOSの再インストールなどを行う必要があります。

また、仮想環境下にファイルが存在しているにも関わらず、マシンが起動しない場合、仮想マシン上のVHDXファイルやVMDKファイルのシステム・OSに障害が発生していることが考えられます。ファイルシステムが破損した状態では、仮想マシンが起動したとしてもデータにアクセスすることができません。

また、fschやchkdskなどのファイルシステム修復のコマンドやエラーチェックツールを使用すると、データが上書きされてしまう恐れがあります。誤ってご自身で修復作業を行わないように注意しましょう。

ホストハードウェアの故障

仮想化のベースとなっているサーバーやパソコンなどのハードウェアに障害が発生するケースです。

仮想化のメリットは、一つのハードウェア上で複数台の仮想マシンを運用できる点にありますが、反対に物理環境では一つのハードウェアしか稼働していないため、その分ハードウェアにかかる負担は重くなります。そのため、ハードウェアの故障を引き起こす可能性も十分あり得るのです。

物理的な故障

- ハードウェアが認識しない

- 機器に物理的な衝撃が加わり破損した

- ハードウェアを高温の環境に置いていた

- 異音がする

- 水没してしまった

論理的な故障

- ハードウェアにアクセスできない

- OSが起動しない

- エラーメッセージが表示される

- フォーマットや初期化を行った

- 誤ってデータを削除してしまった

- ハードウェアがウイルス感染した

ハードウェアの故障は、データの取り出しが不可能になる可能性があるだけでなく、仮想マシン内のデータにも影響が及びます。

少しでもおかしいと感じたらすぐに使用を中止することをおすすめします。

物理環境にあるサーバーの不具合や復旧方法については下記のページで説明しています。

仮想マシンのデータ復旧を行う際の注意点

データを確実に取り出すために、注意すべきポイントを以下でご紹介します。

ハードウェアに通電を続けない

RAIDサーバーが正常に起動しないなど、異常を感じたら可能な限り通電は控えましょう。仮想サーバーのRAIDを構成しているHDD/SSDに何らかの障害が発生している場合、基本的には通電しているだけで破損や上書きが進行し、状態が悪化してしまいます。

ハードウェアを繰り返し再起動しない

電源のON/OFFといった再起動も破損しているHDD/SSDにとっては多大な負荷となります。データの誤削除など軽度のシステムエラーであれば再起動で解決できますが、そうでない場合は繰り返し再起動することで、データが失われてしまうこともあります。1回試して効果がなければ繰り返さないようにしましょう。

VHDをRAID構成している場合、リビルドを行わない

仮想化ソフトのファイル形式の一つであるVHDは、ストレージをコピーした構造です。リビルドに失敗した場合、VHDXファイルやVMDKファイルが破損した状態でデータが上書きされてしまい、データの消失につながりかねません。

障害箇所が不明なまま、安易に復旧ソフトを使用しない

仮想サーバー上でRAIDを組んでいた場合、データ復旧する際はRAIDレベルに応じたデータ構成を理解し、データの整合性がある状態で復旧する必要があります。

これは一般的に高性能と言われる有料版のデータ復旧ソフトの性能でも対応しきれないことがあるため、仮想サーバーに対応しているデータ復旧ソフトであっても障害の程度や場所が不明な状態で使用することはおすすめできません。

またデータ復旧ソフトは軽度のシステムエラーやデータの破損に対して有効なため、仮想サーバーのHDD/SSDが物理的に破損している場合は復旧ソフトで復旧できません。

データ復旧ソフトを使用しても、ファイルやデータが復元できない時は専門家まで相談しましょう。

仮想マシンのデータ復旧方法

仮想マシンから消えてしまったデータを復旧する場合は、以下の方法で復旧できる場合があります。自力でデータ復旧したい方は試してみましょう。

CISFを利用して仮想マシン上にファイルを復元する

CISFとはネットワーク経由でファイルなどの共有を行うプロトコル(規約)です。CIFSを使用することで仮想マシンとパソコンでデータの送受信を可能とし、復元が可能になります。

CISFを利用して仮想マシン上にファイルを復元する手順は以下の通りです。

- Windowsエクスプローラーを開く

- アドレスバーに\サーバー名\共有名と入力

- ユーザー名とパスワードを入力し、共有に接続する

- CIFS共有に接続したら、復元したいファイルやフォルダをコピーまたは移動する

- ファイルが正常に復元できたなら、コマンドプロンプトを起動して「net use ドライブレター: /delete」と入力してEnterキーを押す

バックアップからリストア(復旧)する

仮想マシンのデータバックアップ方法はいくつか存在し、復旧方法も異なります。

エージェントレスバックアップから復旧する

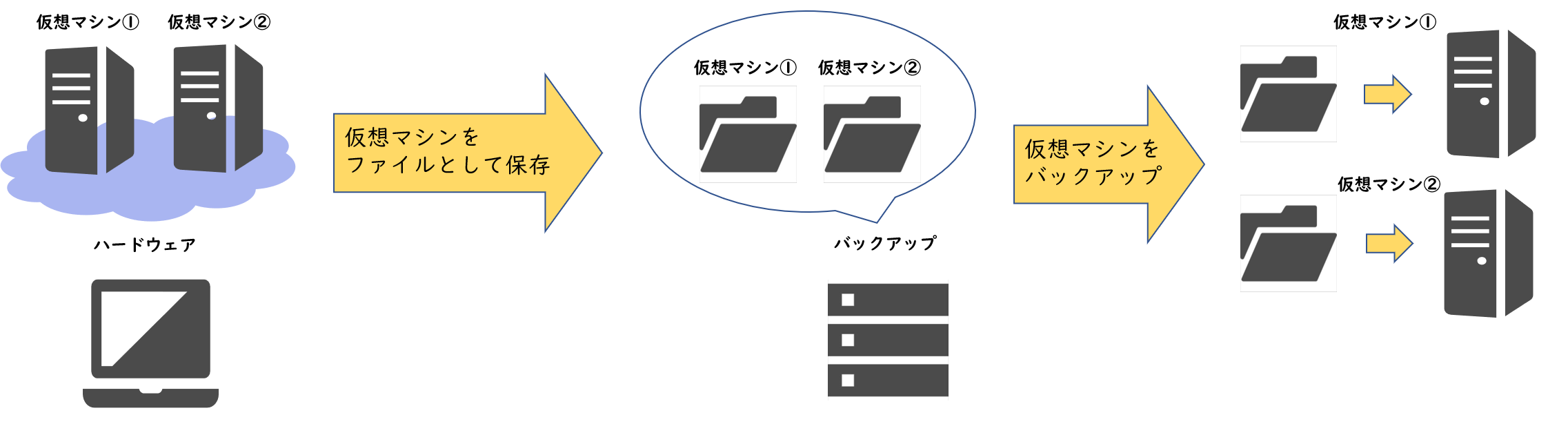

エージェントレスバックアップとは、ホストハードウェアと連携し、仮想マシンをイメージファイルとして別の場所にバックアップする方法のことを指します。

仮想マシンをイメージファイルに変換してバックアップしているため、ハードウェア上からデータが消去された場合でも、バックアップ時の仮想マシンを復旧することが可能です。

仮想マシン上で行ったバックアップから復旧する

上記以外にも、通常のOSと同じように、ゲストOS上にバックアップソフトウェアをインストールし、バックアップを行う方法もあります。

バックアップされたデータは、物理ハードウェアで行うバックアップ同様、個々のファイルやフォルダ単位で保存することができます。これはゲストOSから見ると仮想マシン上のファイルも通常のものと同じ扱いとなっているためです。そのため、仮想マシン上で行ったバックアップからデータを取り出す際には、ファイル単位でデータ復旧を行うこともできます。

ハードウェア上から復旧する

仮想環境下ではなく、物理ハードウェア上にバックアップを取るという方法です。仮想マシンのイメージファイルを、ハードウェアのローカル上にバックアップを取っていれば、簡単にデータを復旧することができます。

しかしそのハードウェアが故障している場合はデータ復旧できないことがあります。また、何度も操作を繰り返すと、ハードウェアの故障を進行させてしまう恐れもあるため、注意しましょう。

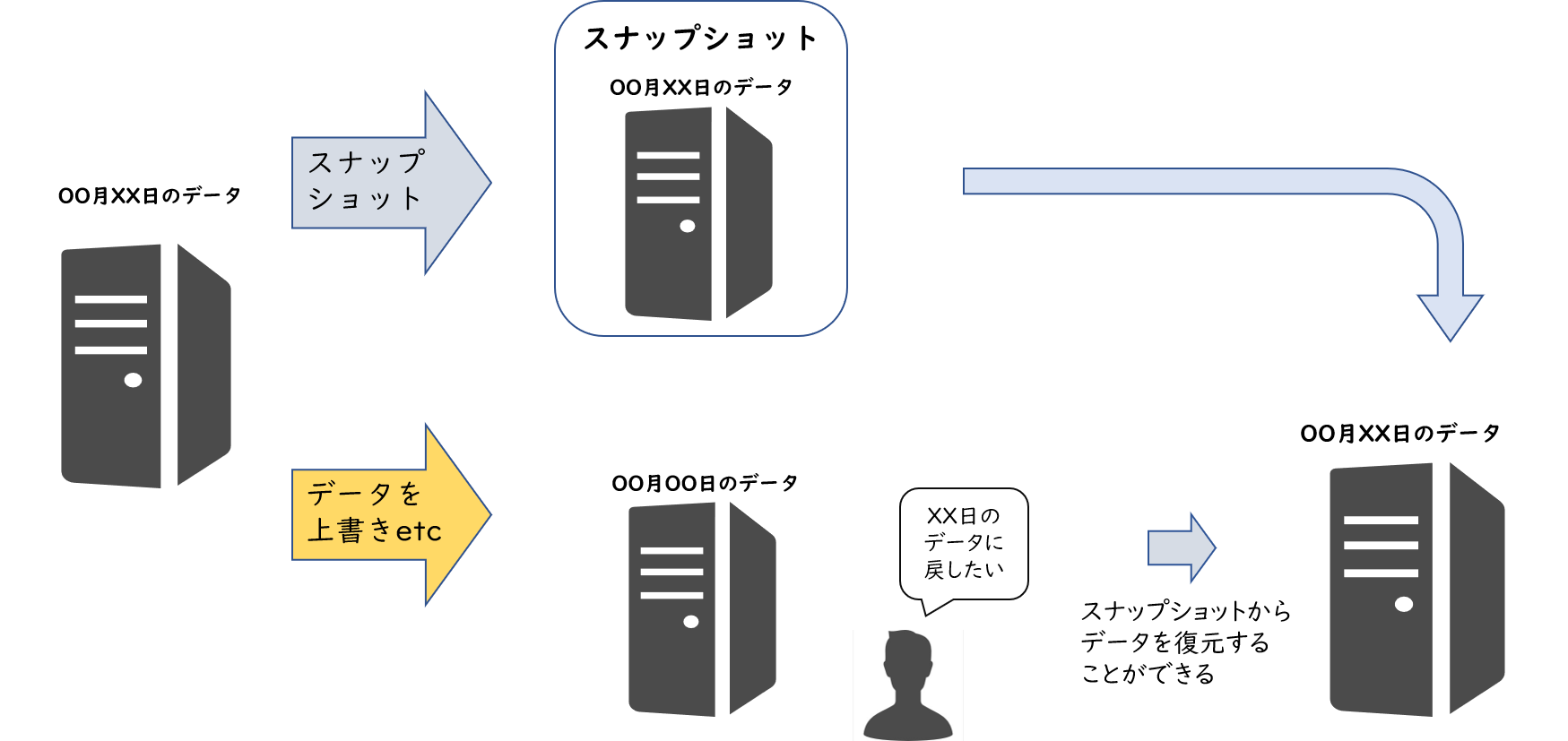

スナップショットはバックアップではない!

スナップショットを行った時点のディレクトリ構成を保存することができる機能であり、誤って削除したり少し前のデータに戻したい時などに使用することができます。バックアップと少し似ていますが、スナップショットがバックアップと異なる点は、データの「一瞬」を切り取りイメージとして保存する機能である点でしょう。

スナップショットは、その時点でのデータがイメージファイルとして、同じストレージ内に保存されます。つまりハードディスクやVHDXが破損した場合、スナップショットからデータを復旧することができません。

バックアップサービスを利用する

例えばマイクロソフト社のAzure VMのデータ復旧をしたい場合、Azureのバックアップサービスを利用して復元ポイントからデータを回復可能です。

Azureのバックアップサービスを利用してデータ復旧する方法は以下の通りです。以下はWindowsOSでの操作を想定した操作手順です。

- Azureポータルにサインインする

- ログインできたら「仮想マシン」を左側から選択し、「バックアップ」を選択する

- 「ファイルの回復」を選択して開く

- 「回復ポイントの選択」から復元したい回復ポイントを選択する

- 「実行可能ファイルのダウンロード」か「スクリプトのダウンロード」を選択してソフトをダウンロードする

- ダウンロードした場所からスクリプトをコピーする

- 実行可能ファイルをクリックして実行する

- メッセージが表示されたらパスワードを入力してEnterキーを押す

Azure VMのバックアップについてはMicrosoftのサイトにも詳しく掲載しています。

データ復旧ソフトを使用する

何らかの拍子に仮想マシンのデータが消失してしまった場合、仮想マシンに対応した市販のデータ復旧ソフトを使用することで、データを復元することが可能です。例として、以下のソフトは仮想マシンに対応しているため、データの誤削除が発生した場合などに有効です。

- Wondershare Recoverit

- EaseUS Data Recovery Wizard

- NetBackup

- Ontrack Data Recovery

ただし、データ復旧ソフトは物理障害が発生した仮想マシンのデータ障害に関しては、根本的に解決することはできません。データ復旧ソフトを繰り返しかけても復旧に失敗するだけでなく、ファイル・データが上書きされ、完全削除となる恐れがあります。

データ復旧ソフトは明らかに仮想マシンが故障している場合や、1度復旧に失敗した場合は使用せず、専門家であるデータ復旧業者まで相談しましょう。障害の種類や程度を問わず、専門的な技術を持ったエンジニアによる高度な復旧作業を受けることができます。

自力で仮想マシンを復旧できない時の対処方法

主に仮想マシンで物理障害が発生した場合、自力でリビルドやデータ保全を行うことは極めてリスクの高い行為です。RAIDを組んでいた場合は、HDD/SSDを不用意に入れ替えてしまうことで仮想マシンにアクセスで着なくなる恐れがあります。仮想マシンが故障して復旧が必要となった場合は、外部の専門業者に相談しましょう。

メーカー・保守業者に相談する

企業で仮想マシンを利用している場合、メーカーの保守会社と提携している場合も多いです。仮想マシンが故障したと思った時に真っ先にメーカーや保守業者に修理を依頼したいところですが、「修理」と「データ復旧」の違いについて理解していないと、仮想マシン返却時にトラブルとなってしまいます。

メーカー・保守業者における「修理」では仮想サーバーの故障した部品が新品に交換されます。この時内蔵HDD/SSDが破損していた場合は破棄されてしまい、重要なデータを失ってしまう可能性があります。仮想マシン内に重要なデータが保存されている場合は、データ復旧業者まで相談し、先にデータを保全してもらいましょう。

データ復旧専門業者に依頼する

バックアップをとっていない、またはバックアップにアクセスできないなど、個人でデータ復旧ができない場合は、データ復旧専門業者に依頼することをおすすめします。

基本的に仮想環境下のデータ復旧は、物理環境で動いている機器よりも難易度が高いです。それは仮想マシンのゲストOS構成や、内部のアプリケーションなどの情報を取得し解析したり、ハードウェアの部品交換などを行わなければならないためです。そのため、仮想マシンのデータ復旧には高い解析力と技術力が必須なのです。

データ復旧業者で仮想マシンの復旧を行う際には、以下の流れで復旧が行われます。

- ハードウェアの故障原因を特定し、部品交換やファームウェア修復を行う

- ハードウェア上のバイナリデータを参照しながら、RAID情報を解析する

- 解析した情報をもとにRAID再構築を行う

- 再構築したRAIDから、VMDKファイルやVHDファイルを抽出する

- 仮想ファイルの障害箇所を特定し、修復作業を行う

- 修復されたファイルから、データを取り出す

また、ゲストOSやVHD(仮想ハードディスク)などの仮想環境にアクセスするために、まずはホストOSやハードウェアを解析します。仮想マシンの復旧を行うまでに、様々な情報を取得し分析する工程があるため、通常の物理環境にある機器のデータ復旧方法よりも作業工程が多く、時間もかかってしまいます。

そのため、データ復旧業者に依頼する際には、高度な解析力・技術力を保有していることや、仮想マシンデータ復旧の実績の有無を確認することをおすすめします。

データ復旧サービスや業者に関しての詳細は以下のページで説明しています。

データ復旧業者の選び方

個人で復旧作業することが困難な仮想マシンのデータ復旧業者を選ぶ場合、単に復旧料金だけで選ぶと復旧をお断りされたり、サーバーの状態が更に悪化してしまう場合があります。そこで仮想マシンのデータ復旧に対応できる業者の選ぶ際に見るべきポイントを5つピックアップしました。

- 復旧スピード

- 出張対応してくれるかどうか

- 官公庁や大企業との取引実績

- セキュリティ対策の水準

- データ復旧の技術力が高く、復旧実績が多数ある(数値や指標で明示している)

これらの5点を満たしている業者であれば、安心して任せてもよいでしょう。

ポイント1:復旧スピード

企業のデータ復旧を依頼する場合、スピードが速い業者を選ぶべきです。具体的には、以下のような点をチェックしましょう。

- 営業時間が長い(10時以前、18時以降も営業している)

- 土日も復旧作業を行っていて依頼から完了までのスピードが速い

- 大容量のデータ復旧に対応可能なラボ(設備)を保有している

企業のデータ復旧では、復旧するデータ量が膨大である場合があります。問題は、この復旧するデータ量が大きければ大きいほど、復旧完了したデータを納品時に移行するための時間が長くかかるという点です。

実際の復旧作業を行うエンジニアの人数や作業場所が確保できるかはもちろんのこと、大量のデータを移行するために、設備がどの程度整っているかという点も重要です。スピード復旧を可能とする大規模な設備や人員を備えた業者を探しましょう。

ポイント2:出張対応してくれるかどうか

企業の場合、出張(オンサイト)での復旧作業が必要になる可能性があります。

- NASサーバーなど大型機器で配送が難しい

- データセンターのデータを復旧するため機器を動かせない

- 社外秘の情報が入っており、持ち出し不可

- セキュリティの厳しい企業で電子機器類の持ち出しが禁止されている

といった状況では、エンジニアが直接出向いて復旧作業を行ってもらう出張対応を依頼できる場合があります。ただし、業者の中には出張作業がNGで配送しか受け付けていないところもあるため、相談する前に出張作業の可否についても確認してください。

「出張(オンサイト)対応OK」の文言や、過去に大規模な法人依頼を受けた実績を公開している業者であれば大丈夫です。詳細は以下の記事で紹介しています。

ポイント3:官公庁や大企業との取引実績があるかどうか

過去に官公庁・大企業との取引実績があるかどうかも参考にできます。既に実績がある業者であれば、信頼度が高いことに加えてスムーズな対応が期待できます。

HP上に官公庁や大企業との取引実績を記載していればまず間違いないため、確認してみてください。

業者のホームページに以下のような記載があれば、社会的に信頼性の高い業者になります。

- 大手企業やからの依頼がある

- HP上に「相談件数〇〇件」「復旧実績〇〇件」と具体的な数値で示している

- 公的機関(官公庁、警視庁等)からの表彰実績がある

- メディアでデータ復旧業者として取り上げられた実績がある

ポイント4:セキュリティ対策がしっかりしているかどうか

企業の機密情報や顧客情報などの重要なデータを預けるため、情報漏えい対策をきちんと行っている業者を選ぶ必要があります。「ISO27001」や「Pマーク」など、世界水準のセキュリティ認定を取得するには厳しい調査条件をクリアする必要があるため、これらを取得している業者を選びましょう。

そのほかにも、防犯カメラ、警備員、外部部機器の持ち込み制限といったセキュリティ対策への取り組みがしっかり行われているか確認しましょう。

また、サーバーを預けるにあたって「NDA(秘密保持契約)」の締結ができるかどうかも重要な指標です。業者のなかにはNDAの雛形を用意していないところもあるため、予期せぬ情報流出のリスクを減らすためにもNDAが締結できる業者を選ぶべきです。

社内で指定する書類がある場合や、他に誓約書の類がある場合でも、柔軟に対応してくれるところもあるため、まずは相談してみることをおすすめします。

ポイント5 :データ復旧の技術力が高く、復旧実績が多数ある(数値や指標で明示している)

各データ復旧業者の復旧実績や復旧率は公式HPなどで確認ができる場合が多いです。「復旧実績〇件」「復旧率〇〇%」など数値で示されている場合は、客観的な指標であるので信頼できる情報と言えます。

復旧技術は業者によって雲泥の差があるため、そもそも復旧率や件数を非公開としている業者は技術力が低い、または実績が少ないと考えていいでしょう。また、専門の解析ツールやクリーンルームなどの復旧設備の有無を確認することでも、その業者の復旧率(技術力)を確認することができます。

他にはデータ復旧の技術レベルが特に高い業者の特徴として、下記があげられます。

データ復旧技術のレベルが特に高い業者の特徴

- データ復旧の中でも最高難易度といわれる「データの記録される面に傷のついたHDD(スクラッチ障害)から復旧実績がある業者」は技術レベルが非常に高い

- 相談実績や復旧の成功度合いを明示している(20万件以上~、復旧率〇%等)

- HDDだけでなく、SSDやUSBメモリ、SDカード、スマートフォンといったメモリ媒体の障害にも対応している

- RAID構成のNAS・サーバーやデータベースの復旧に対応している

復旧率が高い業者は信用できない?

「復旧率が高いだけでは信用できない」という見方も存在します。復旧率の計算方法が業者によって違うため、単純比較が難しいことが理由です。しかし、全国100以上あると言われるデータ復旧業者から依頼先を決めるうえで、復旧率という客観的な指標が判断材料の一つとなるのも確かです。もしも信ぴょう性が気になる場合は、「データの根拠まで明記しているか?」「第三者機関のチェックを通しているか?」というポイントにも注目するとよいでしょう。

おすすめデータ復元サービス・製品

先述した通り、仮想マシンのデータ復旧には高い技術力が必要であり、対応できる復旧業者はまだまだ少ない状況にあります。

技術力の低い業者への依頼には、障害の悪化のリスクがあるため注意が必要です。

そこで、仮想マシンのデータ復旧でも問題なく対応可能な復旧事例や技術力を有する業者を以下に紹介していきます。

(2025年最新版)おすすめデータ復旧業者ランキングはこちら

おすすめのデータ復旧業者

データ復旧業者は全国100社以上あると言われており、復旧率や対応範囲は業者によって大きく違います。確実にデータ復旧するには、実績が豊富で復旧率の高い業者に依頼するのが一番です。

そこで、全国の業者から復旧率・実績・復旧スピード・価格や特長を比較して厳選したおすすめサービスをご紹介します。編集部おすすめのデータ復旧業者は、こちらのデジタルデータリカバリーです。

デジタルデータリカバリー

公式HPデジタルデータリカバリー

デジタルデータリカバリーは、14年連続データ復旧国内売り上げNo.1(※1)のデータ復旧専門業者です。復旧率最高値は95.2%(※2)と非常に高い技術力を有しています。依頼の8割を48時間以内に復旧と復旧のスピードも優れています。また、官公庁や大手企業を含む累積46万件以上の相談実績があります。

この業者は、相談から見積もりの提示まで無料で行っているため、データ復旧を検討している際は、自力で復旧作業に取り掛かる前に、まずは最大手であるデジタルデータリカバリーに相談すると良いでしょう。

| 対応製品 | ■記憶媒体全般 ハードディスク、外付けHDD、NAS/サーバー(RAID構成対応)、パソコン(ノートPC/デスクトップPC)、SSD、レコーダー、USBメモリ、SDカード、ビデオカメラ、スマホ(iPhone/Android)、ドライブレコーダー等 |

|---|---|

| 復旧期間 | 最短当日に復旧完了(本社へ持ち込む場合) 約80%が48時間以内に復旧完了 |

| 設備 | 復旧ラボの見学OK クリーンルームクラス100あり 交換用HDD7,000台以上 |

| 特長 | ✔データ復旧専門業者 14年連続データ復旧国内売上No.1(※1) ✔復旧率最高値95.2%(※2)の非常に高い技術力 ✔官公庁や大手企業を含む累積46万件以上の相談実績 ✔相談・診断・見積り無料(デジタルデータリカバリーへの配送料も無料) ✔365日年中無休で復旧対応 |

| 所在地 | 本社:東京都六本木 持込み拠点:横浜、名古屋、大阪、福岡 |

デジタルデータリカバリーのさらに詳しい説明は公式サイトへ

※1:第三者機関による、データ復旧サービスでの売上の調査結果に基づく(算出期間:2007年~2020年)

※2:2018年2月実績 復旧率=データ復旧件数/データ復旧ご依頼件数 (2017年12月~2021年12月の各月復旧率の最高値)

まとめ

仮想環境や仮想マシンについて解説しました。

仮想化は、コスト削減や効率性向上を実現させる非常な機能ですが、同時にハードウェアへの負荷も大きくなってしまいます。対策方法としては仮想マシンのバックアップを確実に取得しておくことですが、精密機械の故障はいつ発生するかもわかりません。

仮想マシンのデータ復旧にはスピーディーな対応が不可欠です。

仮想マシンの復旧やデータを確実に取り出したい場合は、データ復旧業者に相談することをお勧めします。

![中小企業の情報瀬キィリティ相談窓口[30分無料]](/wp-content/uploads/2023/07/bnr_footer04.png)