RAIDにはさまざまなレベルがあり、RAID0はデータを分割して複数のドライブに保存することで、読み取りと書き込みの速度を向上させるメリットがあります。しかし、RAID0は冗長性がないため、1台のドライブが故障するとすべてのデータが失われるリスクがあります。

この記事では、RAID0の障害が発生する原因や、障害が起きた場合の適切な対処法について詳しく解説します。

RAID0の崩壊や起動障害が発生した場合、自力での対応は困難です。不適切な処置がさらなるトラブルを招く可能性も高いため、データ復旧の専門業者に依頼することが重要です。

目次

RAID0とは?

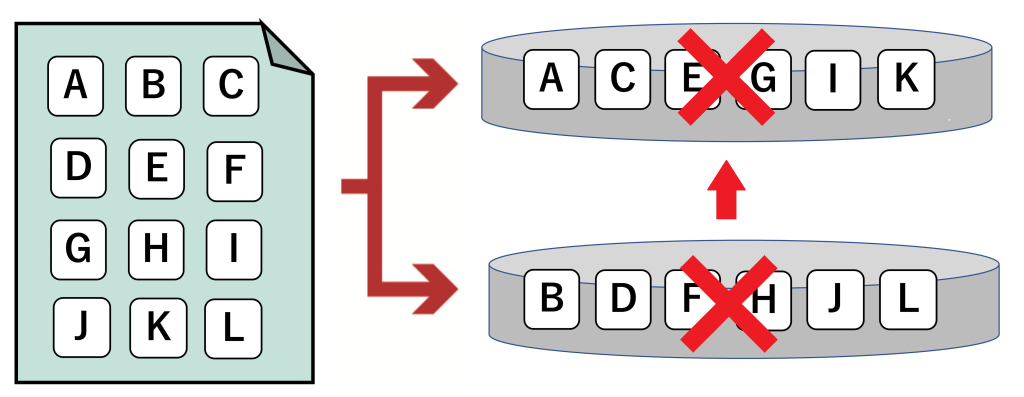

RAID0は、複数のドライブ(HDD/SSD)を使ってデータを分散し、並列処理することで高速な読み書きを実現するシステムです。

RAID0のメリット

RAID0のメリットは、高速な読み書きが可能なことです。データを複数のディスクに分割して並列に処理するため、パフォーマンスが向上します。

RAID0のデメリット

RAID0の主なデメリットは、耐障害性(冗長性)がないことです。1台のドライブに不具合が発生するだけで、すべてのデータが失われる可能性があります。つまり、RAID0にはデータ保護の仕組みが全くなく、1つでもドライブが故障すると全体のデータが失われます。

他のRAIDとの違い

RAIDにはいくつかのレベルがあります。

| RAIDレベル | 特徴と目的 |

|---|---|

| RAID 0 | ストライピング(高速性重視)。冗長性なしで、1台のドライブが故障すると全データが失われるリスクがあります。 |

| RAID 1 | ミラーリング(冗長性重視)。データを複製して保護します。 |

| RAID 5 | ストライピング&パリティ(冗長性と効率のバランス)。パリティでデータ保護を行います。 |

| RAID 6 | ストライピング&二重パリティ(より高い冗長性)。二重のパリティでさらなるデータ保護を実現します。 |

| RAID 10 | ミラーリング&ストライピング(冗長性と高速性の両立)。RAID0の高速性とRAID1の冗長性を組み合わせています。 |

| RAID 50 | RAID 5のストライピング。 |

| RAID 60 | RAID 6のストライピング。 |

RAID0は冗長性がなく、1台のドライブが故障すると全データが失われますが、RAID1はデータをミラーリングして保護し、RAID5とRAID6はパリティで冗長性を確保します。

そのうちRAID10は、RAID0の高速性とRAID1の冗長性を兼ね備えています。

RAID0が崩壊・起動しない原因

RAID0が崩壊または起動しない原因は、主に以下の5つです。

- リビルド失敗

- RAIDカードの故障

- ハードウェアの互換性の問題

- 内蔵HDD/SSDの論理障害

- 内蔵HDD/SSDの物理障害

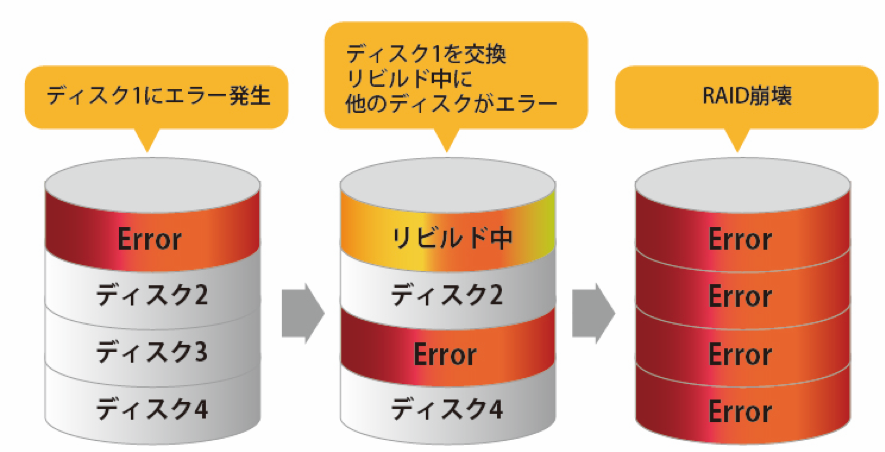

リビルド失敗

リビルドは、壊れたストレージを交換してデータを再構築する作業です。

リビルドに失敗するとデータ消失する可能性があり、主な原因はRAIDカードの障害、破損したディスク、ディスクドライブの不良、不適切な順番、誤操作によるRAIDレベルの変更などです。そもそもRAID0ではリビルド(データの再構築)ができないため、リビルドを試みても失敗します。また、他のRAIDと組み合わせた構成(例:RAID10)でリビルドが失敗すると、データが消失するリスクが高まります。

RAIDカードの故障

複数のストレージを管理するRAIDカードが故障すると、RAIDが崩壊し、保存データが失われる可能性があります。定期的なメンテナンスが重要です。

ハードウェアの互換性の問題

RAIDカードと接続されるハードウェアの互換性がない場合、RAIDが正常に認識されないことがあります。設定や組み合わせを確認することが重要です。

内蔵HDD/SSDの論理障害・物理障害

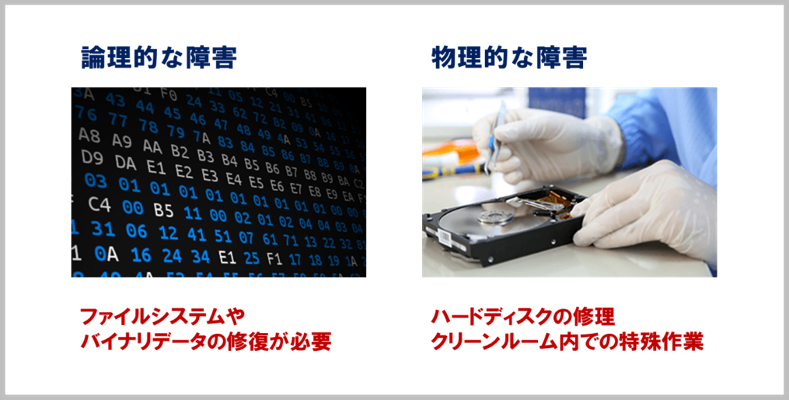

RAID0が崩壊する原因には、データの不整合や誤った削除、システムエラー、マルウェア感染などによる論理障害と、HDDやSSDの物理的な故障、外的衝撃、経年劣化などによる物理障害があります。

論理障害ではデバイスが認識されなくなったり、データが読み取れなくなることがあり、物理障害では異常な音や動作不良が発生し、データの読み書きができなくなることがあります。

特に、RAID0サーバーに使用されるHDDの寿命は3~5年、SSDであれば5年程度と言われており、温度や湿度など使用環境によっては、より寿命を速めてしまいます。

以下が、物理障害の代表的な症状例です。

- HDD/SSDが動かない

- HDDからカチカチ・カタカタなど異常な音がする

- HDD/SSD内部に異常な振動が発生する

- 焦げ臭いような異臭がする

- HDD/SSDを落下・水没させてしまった

- 3~5年以上使っており、ある日突然認識できなくなった

HDDは超精密機器であり、物理的衝撃でデータを記録するプラッタに磁気ヘッドが接触すると、深刻な物理障害が発生します。

物理障害が起きた場合、自力での復旧は難しく、不適切な開封でプラッタに傷がつき、データが読み取れなくなる可能性があります。

物理障害が疑われる場合は、専門業者に相談することで、安全かつ確実にデータを復旧できる可能性が高まりますので、自己判断での対応は避け、必ず専門家のサポートを受けてください。

物理障害はデータ復元ソフトで原則対応不可

物理障害は、データ復元ソフトでは原則対応不可能です。

復元ソフトは論理障害(システムの破損や削除データなど)には対応可能ですが、物理障害の場合、そもそもストレージ内部の構造が物理的に壊れているため、ツールをかけると状態が悪化しやすいです。

異音や経年劣化など、明らかな物理障害が疑われる状況でツールをかけるのは極力控えてください。この場合、データの要不要に応じて専門業者に対応を依頼するのを必ず検討しておきましょう。

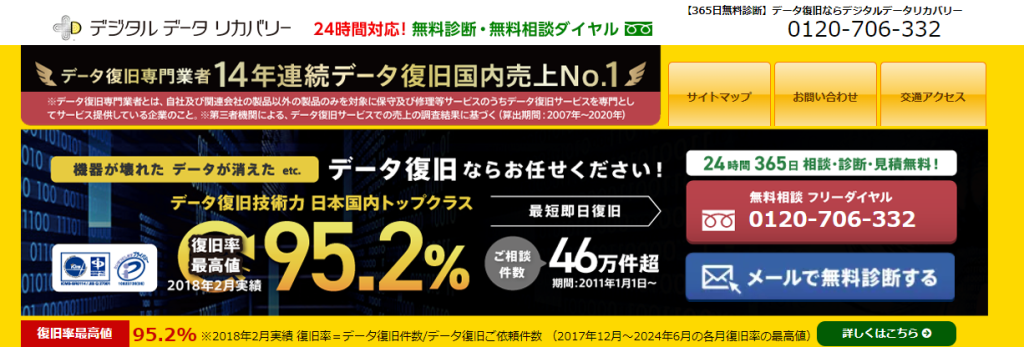

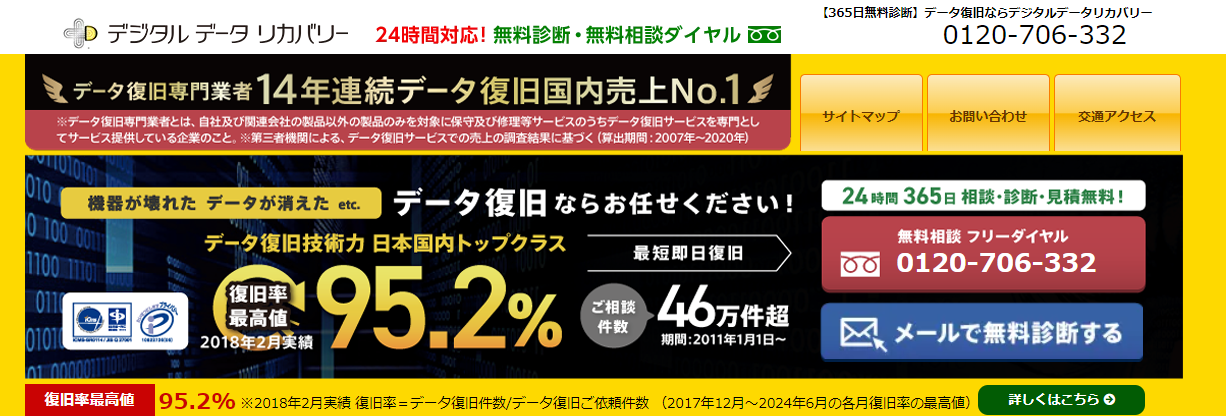

上記のポイントから厳選したおすすめのデータ復旧業者は、デジタルデータリカバリーです。

データ復旧率95.2%のデータ復旧業者:デジタルデータリカバリー

✔14年連続データ復旧国内売り上げNo.1のデータ復旧サービス最大手

✔復旧率最高値は95.2%と高い技術力

✔依頼の8割を48時間以内に復旧するスピード対応

✔国際標準規格ISO27001/ISMS認証を取得した万全なセキュリティ体制

✔警視庁からの表彰、東京都からの技術革新による表彰など豊富な実績

こちらのデジタルデータリカバリーは、国内で最も規模が大きいデータ復旧業者の1つです。20年以上データ復旧に携わり、累計の相談件数46万件以上、他社では復旧できなかった機器の相談件数も7,000件以上ある実績面で信頼のおける業者です。依頼前に無料で相談・診断・見積まで行ってくれるので、データ復旧業者を探している場合はこちらのデジタルデータリカバリーに相談すると良いでしょう。

RAID0に障害が発生した時の注意点

RAID0で障害が発生した場合、以下の注意点を守ることでデータ復旧の成功率を高めることができます。

- フォーマットを行わない

RAID0に障害が発生した際、「フォーマットしますか?」というメッセージが表示されることがありますが、フォーマットを実行すると内部のデータが全て消えてしまいます。絶対にフォーマットは行わないでください。 - 電源をすぐに切る

不具合が発生した場合は、電源をすぐに切りましょう。電源のオン/オフや再起動は内蔵HDDに負荷をかけ、状態を悪化させる可能性があります。 - HDDの交換は避ける

RAID0ではHDDの交換や入れ替えは避けましょう。順番を間違えるとRAID構成が崩れ、データの破損につながります。 - HDDを単体でパソコンにつなぐのは厳禁

取り出したHDDやSSDをパソコンに直接つなげても、中のデータを見ることはできません。逆にデータが書き換えられたり、フォーマットが始まったりするリスクがあります。 - RAIDカードの交換も厳禁

RAIDカードのトラブルが原因であっても、新しいカードに交換することは避けてください。互換性のないカードに交換するとデータが完全に消失する可能性があります。

RAID0の復旧方法

RAID0の復旧方法は、主に次の3つです。

RAIDが崩壊した際の対処法についてはこちらの記事もご確認ください。

バックアップから復旧する

RAID0が故障した場合、過去に取得したバックアップがあれば、失われたデータを復旧することが可能です。

- RAIDを停止する。

- 破損したディスクを取り外す

- バックアップドライブを組み込む

- RAIDを再構築する

RAID0は一か所でも故障すると、全体のデータに影響します。データの保存に適していないため、使用する際は適宜データのバックアップを取りましょう。

データ復旧ソフトを使用する

データ復旧ソフトは破損したファイルシステムなどを修復し、データを復元させるものです。

メリットとして、「個人で手軽に行える」「比較的費用が安く済む」などの点が挙げられます。逆に、デメリットとしては「物理障害が発生している場合は対応できない」「専門業者に依頼するよりも復旧率が低い」「障害を悪化させる可能性がある」という点が挙げられます。

そもそも、RAID構成のストレージは、独自のファイルシステムを採用しているため、単体でPCに接続できません。つまり、一般的な修復ツールや、市販されているデータ復元ソフトでは対応できないことが多く、復旧に失敗して大事なデータが上書き削除されてしまう恐れがあります。

データ復旧サービスを利用する

RAID0が故障した場合、まず故障の原因を正確に把握しないと、データの復旧はできません。

特に物理障害(HDDやSSDの破損)の場合、自力での復旧はほぼ不可能です。物理的な故障でデータにアクセスできなくなるため、専門業者に依頼することを強くおすすめします。

データ復旧の専門業者は、高度な技術と設備を持っており、RAIDの故障原因を正確に特定し、必要に応じてドライブを開封し、迅速にデータを回復することが可能です。

専門業者に依頼するメリットとして、物理障害でもデータ復旧が可能であること、ソフトを購入して自分で作業する手間を省けること、そしてソフトよりも高い復旧率が期待できることが挙げられます。重要なデータがある場合は、専門業者に任せるのが最善の方法です。

RAID0に対応しているデータ復旧業者の選び方

RAID0のサーバー復旧に対応する業者は多数あり、選ぶのが難しい場合があります。ここでは、信頼できるデータ復旧業者の選び方についてまとめます。

- 技術力の確認

データ復旧の技術力が高く、実績が豊富な業者を選びましょう。復旧率や実績が数値で示されていることや、クリーンルームなどの設備が整っているかも重要です。技術力が不明な業者は避けた方が無難です。 - 復旧スピードの速さ

復旧が早い業者は、部品の在庫が豊富で、エンジニアが多く、復旧設備が充実しています。納期が厳しい場合や緊急性が高い場合は、即日復旧が可能な業者を選びましょう。 - 他社で復旧できなかった場合の対応力

他社で復旧不可能だった機器を多く復旧している実績がある業者は技術力が高いといえます。一度失敗しても他の業者に依頼することで成功する場合があります。 - 公的機関からの表彰歴

官公庁や大手企業からの表彰や感謝状を持つ業者は、信頼性と技術力が高いと判断できます。

これらのポイントを踏まえて、RAID0に対応した信頼できるデータ復旧業者を選びましょう。

おすすめのデータ復旧業者

データ復旧業者は全国100社以上あると言われており、復旧率や対応範囲は業者によって大きく違います。確実にデータ復旧するには、実績が豊富で復旧率の高い業者に依頼するのが一番です。

そこで、全国の業者から復旧率・実績・復旧スピード・価格や特長を比較して厳選したおすすめサービスをご紹介します。編集部おすすめのデータ復旧業者は、こちらのデジタルデータリカバリーです。

デジタルデータリカバリー

公式HPデジタルデータリカバリー

デジタルデータリカバリーは、14年連続データ復旧国内売り上げNo.1(※1)のデータ復旧専門業者です。復旧率最高値は95.2%(※2)と非常に高い技術力を有しています。依頼の8割を48時間以内に復旧と復旧のスピードも優れています。また、官公庁や大手企業を含む累積46万件以上の相談実績があります。

この業者は、相談から見積もりの提示まで無料で行っているため、データ復旧を検討している際は、自力で復旧作業に取り掛かる前に、まずは最大手であるデジタルデータリカバリーに相談すると良いでしょう。

| 対応製品 | ■記憶媒体全般 ハードディスク、外付けHDD、NAS/サーバー(RAID構成対応)、パソコン(ノートPC/デスクトップPC)、SSD、レコーダー、USBメモリ、SDカード、ビデオカメラ、スマホ(iPhone/Android)、ドライブレコーダー等 |

|---|---|

| 復旧期間 | 最短当日に復旧完了(本社へ持ち込む場合) 約80%が48時間以内に復旧完了 |

| 設備 | 復旧ラボの見学OK クリーンルームクラス100あり 交換用HDD7,000台以上 |

| 特長 | ✔データ復旧専門業者 14年連続データ復旧国内売上No.1(※1) ✔復旧率最高値95.2%(※2)の非常に高い技術力 ✔官公庁や大手企業を含む累積46万件以上の相談実績 ✔相談・診断・見積り無料(デジタルデータリカバリーへの配送料も無料) ✔365日年中無休で復旧対応 |

| 所在地 | 本社:東京都六本木 持込み拠点:横浜、名古屋、大阪、福岡 |

デジタルデータリカバリーのさらに詳しい説明は公式サイトへ

※1:第三者機関による、データ復旧サービスでの売上の調査結果に基づく(算出期間:2007年~2020年)

※2:2018年2月実績 復旧率=データ復旧件数/データ復旧ご依頼件数 (2017年12月~2021年12月の各月復旧率の最高値)

RAID0でデータ消失を防ぐ方法

最後にRAID0でデータ消失を防ぐ方法を紹介します。データ消失に備える方法は次の通りです。

- 定期的にBIOSをかける

- 初期症状に敏感になる

- イベントログをチェックする

定期的にBIOSをかける

BIOSとは、BIOS(Basic Input Output System)の略称で、デバイスの状態を判断できるソフトウェアです。BIOSを定期的にかけることで、不具合が早期に発見される可能性が高まります。

初期症状に敏感になる

RAIDでのデータ消失を防ぐためにも、初期症状には敏感になりましょう。

たとえば、次のような症状が起きる場合は要注意してください。

- RAIDに接続したストレージが認識されない

- RAIDのストレージが不安定になる・予期せずクラッシュする

- ディスクの読み取り/書き込みが遅い

- ディスクのエラーが表示される

- ディスクがフリーズする

- RAIDレベルが表示されない

- ディスクのミラーリングが停止した

イベントログをチェックする

RAID0でデータ消失を防ぐ方法としてイベントログをチェックすることをおすすめします。

イベントログには、ドライブのエラー情報が逐一記録されています。そのため、イベントログをチェックすることで、ハードドライブのトラブルを早期に発見し、データの損失を最小限に抑えることができ想定しましょう。

まとめ

ここまでRAID0の障害原因と復旧する際の注意点などについて紹介しました。

RAID0は容量を余すことなく使え、全RAIDレベルでも最も高速で使えるという魅力的なRAIDですが、その分データ復旧の難易度も高く、自力で復旧を試みると、状態が悪化する恐れは非常に高いです。

RAID構築の際には「定期的にバックアップが必要」ということを、常に考慮しておきましょう。

![中小企業の情報瀬キィリティ相談窓口[30分無料]](/wp-content/uploads/2023/07/bnr_footer04.png)