SSDは以前に比べて価格が安価になっており、HDD同様、PCや外付けタイプのストレージとして活用されています。HDDと比較して、高速でデータの読み書きを行えるのがSSDの利点です。

SSDにもHDD同様、寿命が存在しますが、果たしてSSDの寿命を少しでも伸ばすことはできるのでしょうか?また、万が一SSDが寿命を迎えてしまった場合には、どのように対処すれば良いのでしょうか?

この記事では、SSDの寿命や延命方法、データが読み込めなくなってしまった場合の対処方法まで紹介していきます。

目次

SSDとは

SSD(Solid State Drive)とは、不揮発性メモリ(電源がオフの状態でもデータを保持できるメモリ)を使用した記憶媒体です。これは、USBメモリやSDカードで使用されているNAND型フラッシュメモリの大型版です。SSDはメモリへの電気信号のみでデータの読み書きを行います。そのため、モーターが駆動し物理的な駆動を必要とするHDDよりも、データの読み書きを高速で行える点に特徴があります。また、物理的な動作がないことから、HDDに比べて静音性や耐久性でも優れています。

現在は、昔に比べてSSDの価格も安価になっているため、PCのメインストレージもHDDからSSDに変わりつつあります。

SSDの寿命は5年~10年

SSDの寿命は一般的に5年以上と言われています。ただしSSDのフラッシュメモリの種類や、使用環境、データの書き込み回数に左右されるため、10年近く使える場合もあれば、5年未満で寿命を迎えてしまう場合もあります。

しかし、SSDが寿命を迎えるタイミングは突然で、前兆がないことも少なくありません。寿命が近づくとエラーメッセージやデータの認識不良といったデータトラブルが頻発するようになりますが、症状自体は一般的なシステムエラーと変わらないため、寿命に気づくことが困難です。

HDDの場合は、一般的に寿命は3年~4年で、寿命が近づくと「カチカチ」といった異音や異臭がすることがあります。HDDと比較してSSDは長持ちしますが、データトラブルが続くようであれば、専門家にデータ復旧を相談してみましょう。SSDの保存データを救出できることがあります。

SSDが寿命を迎えると起こる症状

以下のような症状が出た場合には、SSDが寿命を迎えている可能性があります。

- 処理速度が低下する

- 突然シャットダウンする

- 「Boot Device Not Found」というエラーが表示される

①処理速度が低下する

SSDが寿命を迎えると、処理速度が低下します。例えば、ファイルを開いたり保存するといったデータの読み書きに時間がかかる症状が発生しているのは、SSDに問題が起きている証拠です。

処理速度の低下により、パソコンが突然フリーズを起こすこともあります。フリーズが頻出する場合は深刻な問題が発生している可能性が高いため、対処が必要な状態です。

②突然シャットダウンする

SSDの寿命によって、パソコンの使用中に突然シャットダウンすることがあります。何度もシャットダウンを繰り返すようであれば、SSDが寿命を迎えている可能性が高いです。

また、パソコンの電源がつかなくなるのもSSDが寿命を迎えている際に発生する症状の1つになります。電源を入れても動作しない場合にはSSDの寿命を疑いましょう。

③「Boot Device Not Found」というエラーが表示される

パソコンの画面に「Boot Device Not Found」と表示された場合、起動デバイスのSSDが寿命を迎えている可能性があります。ブートデバイス(起動デバイス)とは、パソコンの起動時、OSを読み込む際に用いられるデバイスのことで、多くの場合は内蔵されたHDDやSSDのことを指します。

SSDがパソコンに認識されていない状態だと、OSが起動できずパソコンを使用できない場合があります。SSDが認識されない場合については以下の記事も参考にしてください。

SSDの寿命を決める要因

SSDの寿命は一般的に5年以上とされていますが、使用状況などによって寿命が早まってしまうこともあります。SSDの寿命を決める要因は以下の通りです。

- データの読み書き回数

- SSDメモリの空き容量

- 使用環境

- SSDフラッシュメモリの種類

データの読み書き回数

SSDは、データの書き込み容量の限界が機器によって約3,000回〜100,000回と決まっています。そのため、理論上はそのSSDの書き込み容量の限界に達すると、SSDは寿命を迎えることになります。

これはSSDのフラッシュメモリの仕組みが関係しています。フラッシュメモリでデータを読み書きする場合、「トンネル酸化膜」と呼ばれる絶縁体を電子が通り抜けます。繰り返しデータが書き込まれると絶縁体が劣化し、データが書き込める領域が徐々に減少。最終的にすべてのセルがデータを保存できなくなります。

SSDメモリの空き容量

SSDの空き容量も寿命を左右する要因になります。データを上書きできないSSDは、空き容量が少なくなると削除と書き直しを繰り返すことになります。すると、データの書き込み回数が自然と増えてしまうためSSDが早く寿命を迎えてしまします。

同時にメモリの容量が少なくなると、接続したパソコンで動作遅延やフリーズが発生するため、不要なデータの書き込みはしないようにしましょう。

使用環境

SSDは、静電気などの電気的な衝撃に弱く、低温環境・高温多湿の環境下での使用は想定されていません。そのため、使用環境が悪いとSSDの寿命が縮むだけでなく、部品の破損や腐食を招き、データ消失・アクセス不良につながります。SSDは適切な環境で使用・保存しましょう。

SSDフラッシュメモリの種類

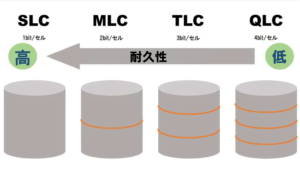

SSD自体のスペックによって寿命も異なります。現行のSSDは、「SLC」「MLC」「TLC」「QLC」の4つのタイプが存在します。このタイプに応じて「セル」というデータを保存する部屋に保存できるデータ量が異なります。1つのセルに書き込むデータ量が少ない「SLC」ほどSSDの耐久性は高まり、反対に1つのセルに書き込むデータ量が多い「QLC」の耐久性は低下する傾向にあります。

大容量のデータが保存できるQLCの場合、寿命を迎えてしまうことで多くの保存データも失われる恐れがあります。SSDの寿命は、自身でデータ復旧ソフトやパソコンの修復ツールなどを使って根本的に解決することはできません。

SSDの寿命や発生したデータトラブルを解決するのはHDD以上に困難です。しかし一部のデータ復旧業者であれば認識不良などのデータトラブルを解決し、消えてしまったデータを復旧できることがあります。SSDの中に取り出したいデータがある場合は、データ復旧業者に相談しましょう。

SSDを放置するリスク

SSDを使用せず放置したことで自然放電が発生し、データの消失が起こる可能性も低いですが、あり得ます。また高温多湿などSSDの保存に適さない環境であれば部品の腐食・劣化が進み、データを認識できなかったり、データが破損して文字化けなどが発生する可能性があります。

パソコンなどに再接続してSSDのデータが読み込めなかった場合、内部の部品が劣化して通電するだけで状態が悪化してしまうかもしれません。

保存データを取り出したい場合は、SSD復旧専門のエンジニアが在籍するデータ復旧業者に相談することをおすすめします。

SSDの残り寿命を知る指標

ツールを使うことでSSDの残り寿命を知ることができますが、ツールに書いてある数値のどれが残り寿命を表しているか知らなければ、SSDの状態について把握することはできません。

ここではツールを紹介する前にSSDの残り寿命を知るために必要な指標について解説します。

TBW

TBW(Terabytes Written)とはSSDに書き込めるデータの総量を指します。製品の仕様書などに表示され、300TBWと書いてあった場合は、300TBまでSSDにデータを書き込めることを示しています。

なおTBWの指標は基本的に家庭や職場での利用を想定しているため、サーバーなどの大容量データの書き込みや連続稼働をする場合は例外となります。

DWPD

DWPD( Drive Writes Per Day)とは保証期間中の1日あたりに書き込み・書き換え可能なデータ量を表す指標です。データ量を書き込み・書き換え可能かを表す値で、SSDの記憶容量に対する比率で表されます。

DWPDの数値が大きければ大きいほど書き換え耐性に優れています。

SSDの残り寿命を知る方法

SSDの残り寿命を知る方法は以下の通りです。

- メーカーのユーティリティソフトを使う

- フリーソフトで調べる

メーカーのユーティリティソフトを使う

SSDのメーカーではSSDの高速化や、寿命を延ばすためのツールが配布されている場合が多いです。残りの寿命やTBW以外にも、ドライブの診断などSSDに発生した不具合の診断機能が付いたソフトもあります。ただし古いSSDのユーティリティソフトは配布を停止される場合もあるため、注意しましょう。

フリーソフトで調べる

メーカー以外から配布されたフリーソフトの中にも、SSDの残り寿命を調べられるものがあります。

有名なフリーソフトには以下の種類があります。

- CrystalDiskInfo

- SSD Life Free

- SsdReady

- Hard Disk Sentinel

いずれもSSDの残り寿命が調べられ、中には、発生したシステムエラーの情報がある「S.M.A.R.T情報」の閲覧や、診断機能がついているものもあります。調べたい内容に応じてソフトを選ぶと良いですが、操作に慣れていない場合は、日本製のフリーソフトである「CrystalDiskInfo」や「SSD Life Free」を使うとインストールまで簡単にできます。

SSDが寿命を迎えた(故障した)際の対処方法

SSDが寿命を迎えてしまった際にデータを復元する方法は、バックアップの有無で異なります。

バックアップからデータを復元する

SSD内に保存しているデータのバックアップが他の場所にある場合には、バックアップデータを復元できます。しかし、データのバックアップを取っておらず、SSDも故障しておりデータにアクセスできないという場合には、復旧作業が必要となります。

メーカー・修理業者で修理・交換してもらう

SSDが故障したものの、大事なデータが保存されていなかったり、初期不良であった場合は、メーカー保証があるか確認し、メーカー・修理業者にSSDの修理・交換対応をしてもらいましょう。

メーカー・修理業者にSSDを修理・交換してもらうと、保存データは全て破棄されます。仕事や思い出の大切なデータを失いたくない場合はデータ復旧業者に相談する必要があります。

データ復旧業者に復旧してもらう

データ復旧業者に相談すると、寿命で故障しているSSDから破損したデータや消えてしまったデータを復元したうえで、データを抽出します。そのためデータ自体は消えず、故障によって認識不良・消失・文字化けしたデータが高い確率で復旧できます。

特に寿命が来たSSDは一刻も早く適切に処置しなければ、通電だけでもSSDのデータが消失してしまう恐れがあります。一度でデータ復旧に成功する必要があるため、トラブルが頻発したら技術力の高いデータ復旧業者に相談することが最も確実となります。

SSDで故障が頻発したら以下のリンクからご相談ください。

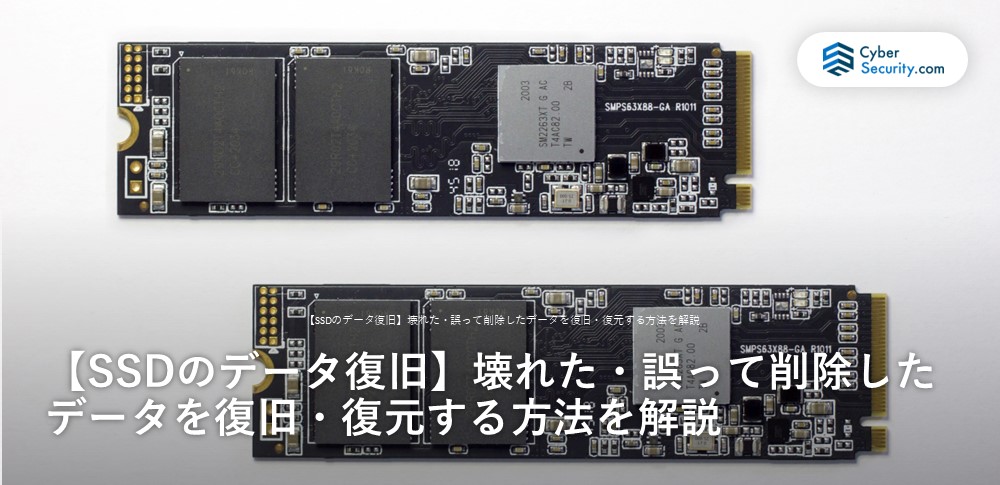

SSDは壊れた際の復旧難易度が高い?

SSDは、1つのディスクにデータを保存するHDDと異なり、複数の記憶領域にデータを分散させて保存し、読み書きを行います。このため、データが保存されている記憶領域に1つでも問題が発生してしまうと、データの読み書きができなくなってしまいます。

上記の理由から、SSDのデータ復旧はHDDと比べて難易度が高いため、復旧ソフトなどを使って自力で復旧しようとすると、症状をさらに悪化させてしまうリスクが非常に高いです(また、SSDに対応したデータ修復ソフトは比較的少ないです)。

そのため、安全・確実にデータを復旧したい場合は、高い技術力と修復環境を持つデータ復旧業者に相談することが最善策です。下記の記事も参考に「データの重要度」に適した復旧方法を検討してください。

おすすめのデータ復旧業者

データ復旧業者は全国100社以上あると言われており、復旧率や対応範囲は業者によって大きく違います。確実にデータ復旧するには、実績が豊富で復旧率の高い業者に依頼するのが一番です。

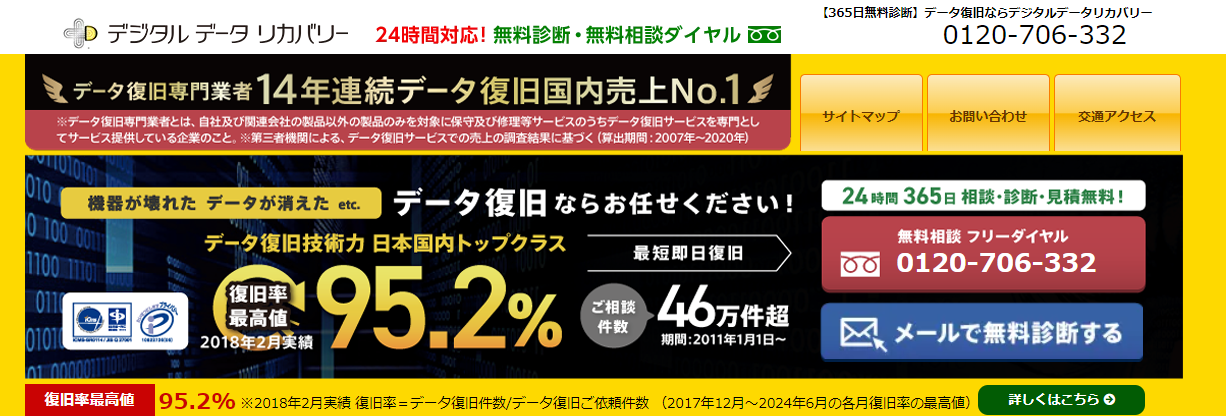

そこで、全国の業者から復旧率・実績・復旧スピード・価格や特長を比較して厳選したおすすめサービスをご紹介します。編集部おすすめのデータ復旧業者は、こちらのデジタルデータリカバリーです。

デジタルデータリカバリー

公式HPデジタルデータリカバリー

デジタルデータリカバリーは、14年連続データ復旧国内売り上げNo.1(※1)のデータ復旧専門業者です。復旧率最高値は95.2%(※2)と非常に高い技術力を有しています。依頼の8割を48時間以内に復旧と復旧のスピードも優れています。また、官公庁や大手企業を含む累積46万件以上の相談実績があります。

この業者は、相談から見積もりの提示まで無料で行っているため、データ復旧を検討している際は、自力で復旧作業に取り掛かる前に、まずは最大手であるデジタルデータリカバリーに相談すると良いでしょう。

| 対応製品 | ■記憶媒体全般 ハードディスク、外付けHDD、NAS/サーバー(RAID構成対応)、パソコン(ノートPC/デスクトップPC)、SSD、レコーダー、USBメモリ、SDカード、ビデオカメラ、スマホ(iPhone/Android)、ドライブレコーダー等 |

|---|---|

| 復旧期間 | 最短当日に復旧完了(本社へ持ち込む場合) 約80%が48時間以内に復旧完了 |

| 設備 | 復旧ラボの見学OK クリーンルームクラス100あり 交換用HDD7,000台以上 |

| 特長 | ✔データ復旧専門業者 14年連続データ復旧国内売上No.1(※1) ✔復旧率最高値95.2%(※2)の非常に高い技術力 ✔官公庁や大手企業を含む累積46万件以上の相談実績 ✔相談・診断・見積り無料(デジタルデータリカバリーへの配送料も無料) ✔365日年中無休で復旧対応 |

| 所在地 | 本社:東京都六本木 持込み拠点:横浜、名古屋、大阪、福岡 |

デジタルデータリカバリーのさらに詳しい説明は公式サイトへ

※1:第三者機関による、データ復旧サービスでの売上の調査結果に基づく(算出期間:2007年~2020年)

※2:2018年2月実績 復旧率=データ復旧件数/データ復旧ご依頼件数 (2017年12月~2021年12月の各月復旧率の最高値)

SSDの延命方法

SSDの寿命を少しでも伸ばすためにできることを8つご紹介します。

- データの読み書きを軽減する

- メモリ容量に余裕を持たせる

- 使用環境に注意する

- 使用時以外は通電を避ける

- SSDとHDDを使い分ける

- SSDをデフラグする

- ハイバネーションを無効に設定する

- 仮想メモリの設定を変更する

①データの読み書きを軽減する

SSDは基本的に読み書きするデータ量が増えるほど寿命に近づきます。メーカーが定めた読み書き可能なデータ量(TBW)が存在し、その到達を遅らせることで寿命を延ばすことができるという単純な発想です。

無駄なファイルのコピーをしないなどを意識をすることで、少しでも寿命を延ばすことができるでしょう。

②メモリ容量に余裕を持たせる

SSDはデータを保存する際、セルにかかる負担を分散させるために、空いているスペースで新しいデータを読み込み、古いデータを削除してから新しいデータをその位置に移動するという作業を内部で行っています。

しかし、空き容量が少ない場合には、同じセルで何度も読み書きを行ってしまうため、特定のスペースが劣化してしまい、それが寿命を縮める要因となってしまいます。

負担を避けるために、メモリ容量に余裕を持たせるようにしましょう。

③使用環境に注意する

SSDは精密機器であるため、外部環境の影響を受けやすいものです。SSDは、静電気などの電気的要因、高温・多湿・ほこりなどの不衛生な環境等の影響を受ける他、特に「通電時の低温・通電していない際の高温に弱い」特徴があります。高温になりやすい室内や車内に長時間放置してしまわないよう気を付けましょう。

④使用時以外は通電を避ける

SSDを使用していなくとも、パソコンの電源が入っているだけでSSDが通電状態になり、内部で稼働し続けてしまうことがあります。稼働した分だけSSDの寿命は縮まるため、パソコンを使用しない時間帯はシャットダウンするように心がけ、通電状態を避けましょう。

⑤SSDとHDDを使い分ける

記憶媒体には、種類によって向いているデータ保存作業というものが存在します。SSDに向いているデータ保存作業と、HDDに向いているデータ保存作業があり、それぞれに向いているデータ保存作業を行わせることで長持ちさせることができるのです。そのため、目的に応じて使い分けることをおすすめします。

HDDは多くのデータを保管する際に向いています。例えば、画像や動画といった、比較的大きなデータの保存・書き換えが多い作業に向いています。

一方、SSDは頻繁にデータの読み書きが必要な作業に向いています。例えば、一般的に業務で利用されるデータベースや、データの読み込みが中心のシステム領域といった、比較的サイズの小さいデータを頻繁に読み書きする作業に向いています。

⑥SSDをデフラグする

デフラグとは、SSDのアクセス速度を向上させたり、延命させるのに有効な方法です。データ保存時にSSD内の空いた領域にデータが保存されるため、ファイルの削除や保存を繰り返していると、データが整理整頓されていない状態で保存されるようになってしまいます。そうなると、必然的にSSDがデータを読み書きする回数が増えてしまうため、寿命を縮めることに繋がるのです。

この状態を解消するのがデフラグです。SSD を定期的にデフラグするとデータが整理整頓されます。デフラグには、専用のソフトが必要となります。SSDのデフラグには、HDDとは異なる専用のソフトがありますので、必ずSSD用のソフトを使用するようにしてください。

また、異常のあるSSDにソフトを使用した操作を加えてしまうと、状態を悪化させてしまうことがあります。異常のあるSSDにはソフト使用に限らず、通電を避けましょう。

⑦ハイバーネーションを無効に設定する

ハイバーネーションとは、パソコンを起動したときに、電源を切る前までの状態を再現する機能を指します。これはパソコンのメモリに保存している内容を、SSDなどの外部ストレージに保存し、電源を付けたときにSSDからメモリにデータが書き込まれます。大量のデータがSSDに書き込まれて寿命が短くなってしまうため、以下の手順でハイバーネーションの設定を無効にしましょう。

- 「Windowsキー」と「Xキー」を同時に押す

- 「コマンドプロンプト(管理者)」を選択する

- 画面が遷移したら「powercfg /h off 」と入力する

- 「exit 」と入力し、エンターキーを押して画面を閉じる

⑧仮想メモリの設定を変更する

仮想メモリとはパソコンのメモリの容量が不足したときに、ストレージの一部をメモリ代わりに利用する機能です。SSDを仮想メモリに設定すると、多くのデータが書き込まれることになり、寿命を縮めてしまいます。パソコンのメモリ容量を空ける、HDDなど別のストレージを仮想メモリに変更するなど設定を変更しましょう。

もし重要なデータが入っているSSDにエラーメッセージが表示される、フリーズなど動作が重くなるなどの障害が発生している場合は、データ復旧業者までご相談ください。SSDのデータトラブルを高確率で復旧できる業者の選び方は以下のリンクで説明しています。

まとめ

今回は、SSDの寿命について、延命方法や寿命を迎えてしまった際の対処方法などをご紹介しました。

SSDの寿命は使用方法が関係しているため、無駄な読み書きを避ける、使用環境に注意を払うなどによって、できるだけ長く使用し続けることができます。

万が一不具合が生じてしまった場合には、SSDのデータ復旧はHDDと比べて難易度が高いため、復旧ソフトなどを使って自力で復旧しようとせず、まずは無料で相談できるデータ復旧業者に相談してみると良いでしょう。

![中小企業の情報瀬キィリティ相談窓口[30分無料]](/wp-content/uploads/2023/07/bnr_footer04.png)