※この記事は2025年1月に更新されています。

PCにおいて、複数のHDD/SSDを一つのドライブとして認識するための技術、それが「RAID(Redundant Arrays of Inexpensive Disks:レイド)」です。この技術は非常に便利で、企業におけるデータストレージの媒体として幅広く利用されています。

RAIDは、単体のHDD/SSDに比べてデータの安全性が高いとされており、重要な情報を管理するために信頼を置いている方も多いでしょう。しかし、一方で、RAIDに障害が発生すると、データが完全に消失するリスクがあります。

本記事では、RAIDのデータを安全に、確実に復旧する方法を詳細に解説します。RAIDに障害が発生する原因や、データ復旧に向けての注意点、具体的なデータ復旧方法について、一つ一つ丁寧に説明します。

目次

RAIDとは

RAID(Redundant Arrays of Independent Disksの略)は、複数のHDDやSSDを組み合わせて、1つの論理ドライブとして運用する技術です。

RAIDには、主に以下の2つのメリットがあります。

- 高速化:データを複数のディスクに分散して読み書きすることで、通常の単体ディスクよりも高速なデータ処理を実現することができます。特に書き込み速度の向上が顕著です。

- 耐障害性:RAID構成によっては、1台や複数台のディスクが故障しても、データ損失を防ぐことができます。これは、ミラーリングやパリティなどの技術を用いて、冗長性を確保しているためです。

しかし、RAIDにはいくつかのデメリットもあります。たとえば一般的な市販ソフトはRAID構成のデータ復旧に対応していません。

一般的な市販ソフトはRAID構成のデータ復旧に対応していない

RAIDは通常の単体ディスクよりも複雑な構造になっており、独自のフォーマットを採用しています。しかし、一般的なデータ復旧ソフトは簡易的なツールであることが多く、このフォーマットに対応しておらず、データを認識できない可能性があります。むしろ自力で復旧を試みると、逆にデータの上書きや、さらなる物理的故障を引き起こすことがあります。

したがって障害が発生した機器から確実にデータを復旧するには、データ復旧の専門業者に相談するのが最善です。

データ復旧業者を選ぶポイントは、下記の記事でも詳しく解説しています。

代表的なRAIDレベル

RAIDには、様々な種類が存在し、それぞれが特異な特性を持っています。ここでは、その中でも特に代表的なRAIDレベルをご紹介します。

- RAID 0:ストライピングと呼ばれる方法を使用し、冗長性を備えていないRAIDレベル

- RAID 1:ミラーリングという手法を用いたRAIDレベルで、データの二重化を行う

- RAID 5:パリティという手法を使用したRAIDレベルで、データとパリティ情報を複数のディスクに分散する

- RAID 6:RAID 5に2重のパリティ情報を追加したRAIDレベルで、2台のディスクが同時に故障してもデータの復旧が可能

- RAID10:RAID1の「ミラーリング」と、RAID0の「ストライピング」のハイブリッド

RAIDには様々な種類があり、それぞれ異なる構成とデータ保護方式を採用しているため、データ破損の状況や対処法も大きく異なってきます。機器の状況やデータの破損状況が判断しづらい場合は、無理に個人での復旧作業を試みるよりも、専門業者に相談することをおすすめします。

RAID 0

RAID0は、データを複数のディスクに分散して書き込むストライピング方式を採用しています。この方式の最大の利点は、高速なデータの読み書きが可能であることです。しかし、この方式の欠点は、1台でもドライブが故障すると、全てのデータが失われてしまうことです。

RAID1

RAID1は、データを2台のディスクに同じ内容で書き込むミラーリング方式を採用しています。

このRAIDレベルは1台分のディスクが故障しても、残りのディスクからデータの復旧が可能ですが、使用できるディスク容量は全体の半分に制限されます。

RAID5

RAID5は、データとパリティ情報を複数のディスクに分散して保存する方式を採用しています。

この方式の最大の利点は、1台のディスクが故障してもデータの復旧が可能であることです。しかし、その反面、パリティ情報の生成・書き込みに時間がかかるため、他のRAIDレベルと比べると低速となる可能性があります。

RAID6

RAID6は、RAID 5に2重のパリティ情報を追加したRAIDレベルです。

この方式の最大の利点は、2台のディスクが同時に故障してもデータの復旧が可能であることです。しかし、その反面、さらに書き込み速度が低下する可能性があります。

また2台同時にディスクが故障すると、データ損失が発生する可能性があります。データ復旧は困難で、専門業者による復旧作業が必要になる可能性があります。

RAID10(RAID1+0)

RAID10は、RAID1の「ミラーリング」と、RAID0の「ストライピング」を組み合わせたハイブリッド方式です。データを複数のディスクに分散して書き込み、さらにその分散したデータを二重化する方式です。そのため、高速性と安全性のバランスが非常に良いと言えます。ただし、元のHDD/SSD容量の半分のデータしか書き込むことができず、最低でも4台のHDD/SSDが必要となるため、コストが高くなる可能性があります。

RAIDの故障時によくある症状

以下のような症状があると、RAIDに異常が発生している可能性が考えられます。

- システムが起動できない/電源が入らない

- 共有フォルダやファイルにアクセスできない(ネットワーク上でRAID装置が認識されない)

- RAID装置の筐体についているランプが赤く、または黄色く点滅している

- HDDからカチカチ、カリカリといった異音が発生している

- 内蔵HDD/SSDが認識されない、または一部のハードディスクがオフラインになる

- エラーメッセージが表示される

- リビルドが途中で失敗し、システムが起動しない

- ハードドライブ上に物理的または論理的な不良セクタが存在する

- ディスク上のパーティションが見つからない、あるいはシステムが起動できない

これらの症状が見られる場合は、ハードウェアに何らかの障害が発生している、または警告を発しているサインです。

まずはデータのバックアップが存在するかを確認し、専門家に相談することが非常に重要です。無理に復旧しようとして通電や電源の切り替えを繰り返してしまうと、RAIDや保存しているデータに負荷がかかってしまいます。症状が悪化すると、最悪の場合2度とデータが取り出せなくなってしまいます。

なるべくRAIDはそのままの状態で復旧することが重要です。

RAIDの障害の種類と原因

RAIDに発生するデータの障害は、大きく3つに分けられます。

特に物理障害は、論理障害と比較して復旧の難易度が高く個人での復旧は不可能です。

復旧には専門の復旧技術や高度な防塵機能のある「クリーンルーム」などの設備、互換性のある部品が必要となります。障害が発生したまま放置したり、症状に合わせて適切な対処をしなければ、内蔵HDD/SSDにも保存しているデータにも負荷をかけてしまいます。症状が悪化すると、二度とデータが取り出せなくなってしまうかもしれません。

異音などが見受けられる場合、早急にデータ復旧の専門業者まで対応を依頼することをおすすめします。

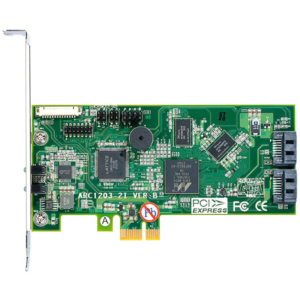

原因① RAIDコントローラーの破損

RAIDコントローラ(アレイコントローラとも)は、複数のHDD(ハードディスクドライブ)やSSD(ソリッドステートドライブ)を仮想的に一つにまとめ、データの読み書きを効率的に管理するための電子基板です。

RAIDコントローラが経年劣化、熱暴走、異物の付着、衝撃などの影響で故障すると、接続されたHDDやSSDとの通信が途絶え、システムによるドライブの認識が不可能になることがあります。

原因② ディスクの論理障害

RAIDにおける論理障害とは、RAID構成自体は問題ないものの、データ自体に何らかの問題が発生している状態を指します。

主な症状としては、以下のようなものが挙げられます。

- 特定のファイルにアクセスできない

- ファイルが破損している

- ファイルシステムが破損している

- RAID構成が認識されない

RAIDにおける論理障害の主な原因は次の通りです。

- リビルド失敗

- 誤操作によるファイル削除

- ファイルシステムの破損

- 停電や電源の突然の切断

- 不適切なディスクの取り外し

- RAID構成情報の初期化

- 仮想ディスクの損傷

リビルド失敗

リビルドとは、RAIDにおいて障害が発生したドライブを新しいドライブに交換し、復旧するプロセスです。

しかし、リビルドは残りのドライブに大きな負荷がかかりやすく、ドライブが古い場合や、一斉に購入されたドライブである場合、残りのドライブも故障するリスクが高まるため注意しておきましょう。RAIDをリビルド中に2台目のHDDが故障した場合、データを復元することも非常に困難です。

誤操作によるファイル削除

誤った操作により、重要なファイルが削除されたり、作業中のファイルが破損し、RAID崩壊を起こすことがあります。

ファイルシステムの破損

RAIDにおけるファイルシステムは、RAID構成されたディスクに記録されているデータを構造化し、管理するためのソフトウェアです。

通常のファイルシステムと同様に、RAIDファイルシステムは、ファイルとディレクトリの作成、削除、名前変更、アクセスを可能にします。

しかし、ファイルシステムが破損すると、データの整合性を損ない、ファイルへのアクセスが不可能になることがあります。

停電や電源の突然の切断

予期せぬ停電や電源の突然の切断が起こると、ファイルシステムやRAID構成が破損する可能性があります。これにより、システムの安定性が損なわれ、重要なデータへのアクセスが制限される可能性があります。

不適切なディスクの取り外し

RAID構成されたディスクを誤って取り外すと、RAID構成が破損し、データ損失が発生する可能性があります。

- RAID 1の場合: ミラーリング用のディスクを取り外すと、ミラーリングが解除され、データが失われます。

- RAID 5の場合: パリティディスクを取り外すと、パリティ情報が失われ、データの再構築ができなくなります。

- RAID 6の場合: 2台までのディスクを取り外しても、データの再構築が可能ですが、3台以上のディスクを取り外すと、データ損失が発生します。

RAID構成の初期化

RAID構成情報は、RAIDシステムを運用するために必要な重要な情報です。具体的には、以下の内容が含まれています。

- RAIDレベル: RAID 0、RAID 1、RAID 5などのRAIDレベル

- ディスク構成: どのディスクがRAID構成で使用されているか

- ストライピング情報: データがどのようにストライピングされているか

- パリティ情報: パリティ情報(RAID 5 および RAID 6 のみ)

RAID構成情報は、通常、RAIDコントローラに保存されます。この情報がなければ、RAIDシステムを正しく認識したり、運用したりすることができません。

しかし、RAIDコントローラの故障で構成情報が削除された場合、データ領域の一部またはすべてが初期化されてしまう可能性があります。

仮想ディスクの損傷

VMwareやHyper-Vのような仮想化環境において、RAIDシステムを使用している場合、以下のような状況では、データ復旧業者の相談を強く推奨します。

- ハードウェア障害からの復旧後も、”.vmdk” や “.vhd” などの仮想ディスクファイルが開けない、またはシステムに認識されない場合

- 仮想マシンを誤って削除してしまった場合

- 仮想マシン内部のデータが破損している場合

このような論理障害が発生すると、RAIDを使用し続けている間にデータの破損が進行し、復旧が困難になることがあります。

特に重度の障害の場合、自力での解決試みが状態を悪化させることもあります。そのため、RAIDサーバーに保存されたファイルが開かない、データが認識されないなどの異常を感じた際には、データ復旧業者に相談することが適切です。

原因③ ディスクの物理障害

物理障害とは、RAIDを構成しているHDD/SSDが物理的に故障したことによって発生した障害を指します。原因として、落とすなどの外部衝撃や、落雷などによる電気ショート、経年劣化などが挙げられます。症状は基本的に論理障害と同様ですが、HDDに限り「カチカチ・カタカタと異音がする」「焦げ臭いにおいがする」などがあります。

停電や落雷の影響

停電や落雷が発生した後に、RAIDが起動しない、フォルダにアクセスできない状態になる場合があります。突然電源が切れたり、電気障害が発生すると、機器に故障や障害が発生する場合があります。

停電や落雷の後に何か不具合が発生している場合には、本体とコンセントからケーブルを抜き電源が流れない状態で復旧依頼をすることが重要です。

振動や衝撃の影響

RAIDを扱っていると、RAIDサーバーの位置を動かしたときなどの衝撃や振動によって、故障やデータ障害が発生することがあります。この場合はRAIDを構成しているHDD/SSDが物理的に破損していることもあります。

HDDはレコーダーに似た仕組みでデータの読み書きを行っており、データを読み取る磁気ヘッドやデータを保存するプラッタと呼ばれる部品が傷つくことで、異音や認識不良などの症状が現れます。

物理障害が発生した際には、通電をし続けてしまうと、HDD/SSDと保存しているデータに負荷がかかってしまいます。最悪の場合にはデータが2度と取り出せなくなってしまう可能性もあります。異常を感じた際にはそのままの状態でデータ復旧業者に相談しましょう。

経年劣化

HDDは消耗品です。RAIDを構成しているHDDやSSDを長期間に渡って使用すると、時間の経過と共に劣化が進行し、経年劣化の結果として不良セクタが生じる可能性があります。これにより、データの読み書きが不可能となることがあります。

不良セクタとは、何らかの原因(物理的損傷、ソフトウェアのエラーなど)で、データの読み書きが行えないHDDやSSDのデータ記憶領域を指す用語です。

RAIDシステムは、これらの不良セクタを”HARDDISK FAIL“として認識し、警告を発します。これにより、ユーザーは早期に不具合を察知し、必要な措置を取ることができます。

更に故障のリスクが高いHDDの障害について詳しく知りたい方は以下の記事を参考にしてください。

RAID機器は壊れたHDDを交換すれば直る?

RAID機器が故障した場合、必ずしも壊れたHDDを交換するだけで元に戻るわけではありません。

状況によっては以下の3つのケースが考えられます。

RAID1またはRAID5で【1台のみ】のHDDが故障した場合

RAID 1やRAID 5の場合、データがミラーリングされているため、1台のHDDが故障しても、壊れたHDDを新しいものと交換すれば、通常通りデータにアクセスできます。

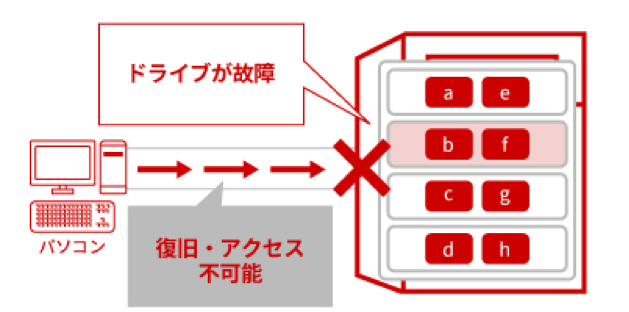

RAID1またはRAID5で【複数台】のHDDが故障した場合

RAID 1の場合、2台以上のHDDが故障してしまうと、ミラーリングしているデータも損傷している可能性が高いため、データ復旧が困難になります。

RAID6で【2台以下】のHDDが故障した場合

RAID 6は、RAID 5よりも高い冗長性を持つRAIDレベルです。

2台以下のHDDが故障した場合は、リビルドによってデータを復旧することができますが、地震などの突発的な災害によって2台以上のHDDが同時に破損してしまうと、データが消失するリスクがあります。

RAID5やRAID6では複数のドライブの故障に耐えられますが、同時に複数のドライブが故障するとデータ復旧が非常に難しくなります。その上、RAIDのデータ復旧は専門的な知識を要し、市販のデータ復旧ソフトウェアでは対処できない場合が多く、最も確実な復旧方法は、RAID特有の複雑な状況にも対応できるデータ復旧業者に依頼することです。

ただし技術力が高い業者の選定といっても、素人には判断が難しいです。そこで、データ復旧サービス各社の価格、内容(対応製品)、期間や特長から比較した、おすすめのサービスを紹介します。

デジタルデータリカバリー

✔14年連続データ復旧国内売り上げNo.1のデータ復旧サービス最大手

✔復旧率最高値は95.2%と高い技術力

✔依頼の8割を48時間以内に復旧するスピード対応

✔国際標準規格ISO27001/ISMS認証を取得した万全なセキュリティ体制

✔警視庁からの表彰、東京都からの技術革新による表彰など豊富な実績

こちらのデジタルデータリカバリーは、国内で最も規模が大きいデータ復旧業者の1つです。20年以上データ復旧に携わり、累計の相談件数46万件以上、他社では復旧できなかった機器の相談件数も7,000件以上ある実績面で信頼のおける業者です。依頼前に無料で相談・診断・見積まで行ってくれるので、データ復旧業者を探している場合はこちらのデジタルデータリカバリーに相談すると良いでしょう。

デジタルデータリカバリーの評判やサービス内容は以下の記事で紹介しています。

RAIDを復旧する際の注意点

RAIDの復旧する場合、以下の点に注意してください。

- 通電しない

- 電源のON/OFF・再起動しない

- HDD/SSDの交換・入れ替えしない

- 再構築(リビルド)をしない

- RAID構成にあるHDD/SSDを取り外し単体で通電をしない

- RAIDコントローラの交換をしない

- 安易にデータ復旧ソフトを使用しない

通電しない

RAIDに異常を感じたら、できるだけ通電を控えましょう。RAIDを構成しているHDD/SSDに何らかの障害が発生している場合、基本的には通電しているだけで症状が悪化してしまいます。

障害が悪化すると、一部のデータが失われてしまうこともあります。データ消失トラブルに強いRAIDであっても、複数のHDD/SSDが同時期に故障していたら100%のデータを抽出できるとは限りません。

電源のON/OFF・再起動しない

電源のON/OFFや再起動も、1回試して効果がなければ繰り返さないようにしましょう。

HDD/SSDにとって、電源のON/OFFや再起動はもっとも負荷がかかる行為です。むやみに繰り返すと状態が悪化するおそれもあります。

HDD/SSDの交換・入れ替えしない

複数のHDD/SSDのうち故障したのが1台だけだったとしても、すぐに交換するのは避けてください。

大抵の場合、RAIDは型番や製造時期が同じ複数のHDD/SSDを使用しているため、まだ1台しか故障していなくても交換や再構築作業をするうちに他のHDD/SSDも壊れだす可能性は多いにあります。

データのバックアップがない状態で交換するのは危険ですのでやめましょう。

再構築(リビルド)をしない

同じ環境下であれば、それぞれのHDD/SSDにかかっている負荷は同じであり、故障したもの以外のHDD/SSDも故障間近であることが多いです。そのため、再構築(リビルド)でデータを復元する行為は避けるべきです。リビルド中に別の障害が発生してしまうと、対象のドライブやデータだけでなくすべてのドライブが破損し、復旧不可能に陥るリスクがあるため注意しましょう。

そもそも、リビルドには専門的な知識と技術が必要であるためRAIDが通常であっても素人の方には難易度が高いです。リビルドが必要な場合は専門的な業者に相談しましょう。

RAID構成にあるHDD/SSDを取り外し単体で通電をしない

RAIDでは複数のHDD/SSDを1つのドライブとして扱っているため、故障の有無にかかわらず、単体でPCに接続してしまうと、ディスク内のシステムデータが破損してしまう可能性があります。また、故障・正常問わず、RAID構成にあるHDD/SSDを単体で接続してもデータは得られません。

RAIDコントローラの交換をしない

RAIDコントローラの故障によりディスクを認識できなくなった場合でも、RAIDコントーローラの交換は避けるべきです。RAIDコントローラには特殊な製品が多いため、専門知識がない人が互換性のある製品を見つけるのは困難であるためです。

誤ったRAIDコントローラでRAIDの再構成をした場合、データの規則性が乱れてしまうためデータの復旧難易度が上がってしまいます。

安易にデータ復旧ソフトを使用しない

RAIDサーバーはRAIDレベルに応じたデータ構成をしています。データ復旧する際はデータ構成を理解し、データの整合性がある状態で復旧する必要があります。

これは一般的に高性能と言われる有料版のデータ復旧ソフトの性能でも対応しきれないことがあるため、データ復旧ソフトをRAIDサーバーに使用することはおすすめできません。

また原則データ復旧ソフトは軽度のシステムエラーやデータの破損に対して有効なため、HDD/SSDが物理的に破損している場合は復旧ソフトで復旧できません。

復旧技術力の高いデータ復旧業者に相談し、必要なデータを復旧してもらいましょう。

RAIDのデータ復旧・復元方法

RAIDに障害が発生した場合の復旧手順を紹介します。焦らずに対処すことが大切ですので、落ち着いて下記を確認しましょう。

障害の状況を確認する

RAIDに障害が発生したら、まずは焦らずにRAIDの状態を確認し、原因を突き止めましょう。RAIDコントローラには通常RAID構成ユーティリティが付属しており、ユーティリティからRAIDの状態が確認できます。正常な場合には上の画像のように表示されますが、ディスクの1つが故障しているときには“劣化”、RAIDが機能していないときには“非アクティブ”などと表示されます。RAID構成のユーティリティの確認手順は以下のとおりです。

RAID構成のユーティリティの確認手順

- Windowsボタンから「コントロールパネル」を選択する

- 「管理ツール」「コンピュータの管理」の順で選択する

- 「ディスク管理」を選択し、ユーティリティを確認

また、自身での判断に自信がない場合は無料で相談できる専門業者もありますので、無料相談の利用も検討しましょう。

バックアップを取る

RAIDサーバーから異音などの障害が発生した場合、データが確認できるのであれば別のHDD/SSDやクラウドサービスなどにバックアップを残しておきましょう。

RAIDサーバーからバックアップを取得する方法は以下の通りです。

- バックアップを取るためのソフトウェアを選択する

- バックアップするデータやファイル、ディレクトリ、RAIDボリュームを選択する

- 選択したバックアップソフトウェアを使用して、バックアップを実行する

- バックアップデータを外付けHDD/SSDやクラウドストレージなどに保存する

データ復元ソフトを使用する

一般的に流通しているデータ復元ソフトには、RAIDにも対応しているものが存在しますが、あまりおすすめはできません。

データ復元ソフトは軽度の論理障害にしか対応できませんが、RAIDの場合は「1台は論理障害、もう1台は物理障害が起きている」など単体のHDDよりも複雑に故障している可能性があり、通常より慎重に判断しなければいけません。

また、高性能であればあるほど専門的な知識が必要になるので、誤ってフォーマットやファイル消去などの必要ない作業を行ってしまい逆にデータ復旧が困難になるケースもあります。

データ復旧が必要な大事なデータが入っている場合は、まず先にデータ復旧業者に相談するほうが確実です。

「データ復旧業者」に相談する(最も確実)

RAID障害の多くは、HDD/SSDに異常が発生しています。異常が発生したHDD/SSDからのデータ復旧には、専用の設備やツール、専門エンジニアの技術力が必要となるため個人では対応ができません。また、下手に作業を加えてしまうと状態を悪化させてデータ復旧の可能性を下げてしまうため、RAIDに障害が発生した際には「メーカー」、または「データ復旧業者」に相談するのが適切です。

しかし、「メーカー」は代替品との交換や部品交換などの修理を行い起動させることを目的にしているため、機器は戻ってくるものの、データは破棄されることが多いため注意しましょう。

RAIDを構築している多くの場合は、大切なデータや社内の機密情報などの保守のためです。

RAIDに障害が発生し、データが必要である場合には「データ復旧業者」に相談することが最も安全・確実に復旧できる可能性が高い方法です。

RAIDのデータ復旧業者の選び方

RAIDの復旧業者サービスを選ぶときに大切な3つのポイントは次のとおりです。

【ポイント1】データ復旧業者の技術力を見極める

データ復旧業者の技術力を見極めるポイントとして、たとえば下記のような項目があります。

- データ復旧の技術力が高く、復旧実績が多数ある(数値や指標で明示している)

- 海外からの技術導入を積極的に行っている

- 他社で復旧不可能だった機器の復旧実績が多数ある

- クリーンルーム等、データ復旧に必要な設備や部品を保有している

- 復旧ラボ・復旧センターを自社内に保有し、公開している

- 対応できる機器の種類や症状が豊富である

- 優秀な復旧エンジニアが多数在籍し、機器ごとの専門に分かれている

- 初期診断・復旧スピードが速い

- 研究開発などの取組みが第三者(公的機関)に認められた実績がある

また、復旧率が非公開の業者は、復旧スピード・復旧ラボや復旧センターの設備規模・エンジニア人数も非公開だったため、全体像がつかみづらい印象でした。

デジタルデータリカバリーの在籍エンジニア人数を参考にすると、他の業者のエンジニアは2〜3名ほどとかなり少ないかもしれません。

技術力の高い業者を見極めるうえでWEB公開情報は貴重な判断材料になります。主要な項目についてどのように判断したらよいか、さらに詳しく解説します。

データ復旧の技術力が高く、復旧実績が多数ある(数値や指標で明示している)

各データ復旧業者の復旧実績や復旧率は公式HPなどで確認ができる場合が多いです。「復旧実績〇件」「復旧率〇〇%」など数値で示されている場合は、客観的な指標であるので信頼できる情報と言えます。

復旧技術は業者によって雲泥の差があるため、そもそも復旧率や件数を非公開としている業者は技術力が低い、または実績が少ないと考えていいでしょう。また、専門の解析ツールやクリーンルームなどの復旧設備の有無を確認することでも、その業者の復旧率(技術力)を確認することができます。

他にはデータ復旧の技術レベルが特に高い業者の特徴として、下記があげられます。

データ復旧技術のレベルが特に高い業者の特徴

- RAID構成のNAS・サーバーやデータベースの復旧に対応している

- データ復旧の中でも最高難易度といわれる「データの記録される面に傷のついたHDD(スクラッチ障害)から復旧実績がある業者」は技術レベルが非常に高い

- 相談実績や復旧の成功度合いを明示している(20万件以上~、復旧率〇%等)

- HDDだけでなく、SSDやUSBメモリ、SDカード、スマートフォンといったメモリ媒体の障害にも対応している

復旧率が高い業者は信用できない?

「復旧率が高いだけでは信用できない」という見方も存在します。復旧率の計算方法が業者によって違うため、単純比較が難しいことが理由です。しかし、全国100以上あると言われるデータ復旧業者から依頼先を決めるうえで、復旧率という客観的な指標が判断材料の一つとなるのも確かです。もしも信ぴょう性が気になる場合は、「データの根拠まで明記しているか?」「第三者機関のチェックを通しているか?」というポイントにも注目するとよいでしょう。

復旧スピードが速い(即日復旧・数分で診断など)

納期のあるデータや、失ったことで業務が止まってしまうデータを紛失した場合、一刻も早く復旧したいと思うものです。そこで気になるのが復旧業者のスピードです。

復旧スピードが速い業者の特徴

- 交換用の部品を大量に保有し、部品調達の時間をカットしている

- 土日祝日も復旧対応をしており、復旧エンジニアの人員が多い

- クリーンルーム等の設備導入が進んでおり、復旧できる台数が多い

復旧スピードには交換部品の在庫数やエンジニアレベルなどの要因があります。

たとえば機器に物理的な障害がある場合、内部で破損した部品を交換する必要があります。RAIDサーバーの内蔵HDD/などの記憶媒体は外見や型番が同一でも、製造年などで部品が異なる場合があります。交換部品を多く取り揃えている専門業者では、必要な部品を海外から調達している時間をカットできるため、迅速な復旧・納品が可能です。

自社内にクリーンルームなどの復旧専用設備を保有している業者では、復旧作業を安全かつ迅速に自社で完結させることができ、結果として復旧スピードが向上します。専門業者によっては、復旧スピードの目安が明記されていることもあるので公式HP等で確認してみてください。

他社で復旧不可能だった機器の復旧実績が多数ある

一度他社で復旧作業を行い、復旧できなかった機器であっても業者によっては受け付けてくれる場合があります。技術力の高い業者であればあるほど、他社で復旧できなかった機器の復旧実績が多くなる傾向にあります。一度復旧ができなかった場合も、他の業者に依頼をしてみると復旧できる可能性があるので、諦めずに相談してみるのがいいでしょう。

また、繰り返しになりますが、このように一度復旧に失敗し他の業者に依頼するといったダブルコストをかけないためにも、最初に最も技術力の高い業者へ依頼することをおすすめします。

官公庁・公的機関からの表彰歴がある

公的な機関からの表彰歴なども、技術力をはかる指針となります。

特に、一般の団体ではなく自治体や政府機関・警察などからの表彰歴・感謝状の受賞歴があるデータ復旧業者は、それだけの実績を残していることを信頼してもよいでしょう。

HPに掲載されている表彰歴・受賞歴などを確認してみてください。

【ポイント2】信頼できるRAIDデータ復旧業者かを見極める

技術力以外にも、その業者が信頼できる業者かどうかは気になるところです。データ復旧業者が信頼できるかを見極めるために、具体的には下記のような点に着目するといいでしょう。

- 大手法人や官公庁の取引実績が多数あり、運営会社が信頼できる

- サービス対応が丁寧で信頼できる

- プライバシー認証の取得等、セキュリティ対策が徹底されている

- 復旧ラボや復旧センターへの持込み・見学が可能(作業風景を外部に発信・公開している)

大手法人や官公庁の実績が多数あり、運営会社が信頼できる

技術力が高いと謳っていても、相談件数・復旧件数が少ない等実績が伴わなければ、信ぴょう性は疑わしいものとなってしまいます。そのため、下記のような観点で実績の確認を必ず行いましょう。

データ復旧業者の中には、その取り組みが認められ第三者機関に表彰されている業者も存在します。信頼できる業者へ依頼するために、HP上で具体的な数値で実績を明記している業者を選んだ方がいいでしょう。

実績のあるデータ復旧業者の特徴

- 大手企業や官公庁からの依頼がある

- HP上に「相談件数〇〇件」「復旧実績〇〇件」と具体的な数値で示している

- 公的機関(官公庁、警視庁等)からの表彰実績がある

- メディアでデータ復旧業者として取り上げられた実績がある

プライバシー認証の取得等、セキュリティ対策が徹底されている

企業データや技術データなど、外部に知られてはいけないデータを復旧しなければいけない場合もあります。そのような場合は、各専門業者のセキュリティ対策を確認しましょう。

上記の実績部分でも触れましたが、大手企業や官公庁からの依頼がある企業はセキュリティ対策が万全である業者が多いです。取引実績のほかにも「ISO27001」や「Pマーク」など、世界基準で規定されているセキュリティの認定を取得していることや、防犯カメラや外部部機器の持ち込み制限など、情報漏洩対策がしっかりされているかを確認しても良いでしょう。

ISO27001・Pマークとは

ISO27001(ISMS)やPマークとは、情報セキュリティマネジメントシステムの規格です。

ISO27001(Information Security Management Systems)とは、組織における情報管理のセキュリティ、管理方法、マネジメント方法について定めた規格です。

個人情報保護法よりも対象とする情報の範囲が広く、国際的に統一された規格なので、ISO27001/ISMSの認証を取得している企業であれば、大切なデータを預けても安心です。

また、Pマーク(プライバシーマーク)とは日本国内の規格で、こちらも個人情報保護マネジメントシステムを運用していることの証明となります。

復旧ラボ・復旧センターへの持込み・見学が可能(作業風景を外部に発信・公開している)

「避けた方が良いデータ復旧業者の特徴」で紹介した通り、データ復旧業者の中にはWebサイト上に掲載している社内風景と実態が異なる怪しい業者も存在します。大切なデータを預ける上で、信頼できる業者か、対応している人の顔が見えるかは非常に重要な点といえます。

データ復旧の設備を自社内に保有し運営している業者は、復旧ラボや復旧センターへの持込みや見学を受け付けていたり、SNS等で作業風景を発信しているケースもあります。

心配な場合は「作業現場の見学は可能ですか?」「設備を自分で確かめたい」等を相談するといいでしょう。セキュリティ等を理由に断られた場合、その業者は怪しいと判断したほうがいいです。正確な実態を確認するようにしましょう。

設備の規模を見極めるポイント

- クリーンルーム(クラス100等)を設置している

- 交換用HDDなどの復旧に必要な部品のストック数が多い

- 復旧ラボが公開されている

- 在籍しているエンジニアの数が多い

- 同時復旧可能な台数が多い

クリーンルームとは?

クリーンルームとは空気の清浄度が高い部屋のことで、HDD復旧作業の工程で必要になることがあります。クリーンルームには清浄度の規格があり、HDDの復旧作業では「クラス100」と呼ばれる無菌手術室と同等レベルの設備がないとできない作業もあります。「クリーンベンチ」はクリーンルームより簡易的な設備であり、行える作業が限られます。多くの業者では簡易的なクリーンベンチしかない・そもそも専用の設備がなく、精密な作業は他社に外注している業者も存在します。

【ポイント3】サービスの利用しやすさを見極める

データ復旧サービスの利用しやすさを見極める項目としては、下記があげられます。

- 土日祝日の復旧対応や夜間窓口があり、相談しやすい

- 出張での復旧に対応している

- 依頼前の初期費用がかからない

- 特急料金がかからない

- データ納品時の追加費用がかからない

土日祝日の復旧対応や夜間窓口があり、相談しやすい

急ぎでデータが必要な場合や、仕事で平日の相談が難しい…といった場合も、土日祝日対応の業者であれば、安心です。業者によっては24時間受付を行っている業者もあるため、緊急時や急ぎの復旧依頼を行いたい場合は、営業時間を確認するといいでしょう。

出張での復旧に対応している

企業のサーバーであれば、業務や機密保持の関係上、外部に移動させるのが難しいケースも多いです。この場合、症状によっては全国に出張し、現地で復旧作業をしてもらえる場合があります。料金以外にも現地までの所要時間や機密保持契約が可能かどうかなど事前に聞いてみるとよいでしょう。

依頼前の初期費用がかからない

「自身の機器の状態が分からないまま専門業者に依頼するのは不安だ」という方は少なくないでしょう。そのような場合は初期費用の発生しないデータ復旧専門業者へ相談しましょう。

初期費用というのは「データ復旧の作業に着手するまでの費用」のことを指します。

データ復旧依頼前に請求される可能性のある初期費用

- 症状の相談

- 機器の配送料金

- 機器分解料金

- 初期診断・見積費用

業者によっては、依頼前であるのにも関わらず見積のための機器配送料や機器の分解料金、初期診断費用が発生することがあります。また、診断の結果、復旧不可能だったり、依頼をキャンセルしたとしても、その費用は初期診断代として返金されません。データ復旧専門業者を選定する場合は、必ず上記の初期費用の発生しない専門業者へ相談をしましょう。

特急料金がかからない

急ぎで初期診断や復旧対応を依頼したい場合、特急料金がかかる業者があります。また業者によって営業時間や復旧・納品までのスピードには差があるため、依頼の際は気をつけましょう。特急料金がかからない、かつ土日祝日等にかかわらず最短で復旧対応を行ってもらえる業者を選ぶといいでしょう。

データ納品時の追加費用がかからない

データ復旧後、納品用の機器代金やデータのコピー代金を別途請求されるケースがあります。心配な場合は、依頼前にデータ納品時の形態や、追加費用の有無を確認しておくといいでしょう。

以上から信頼できるRAID復旧対応のデータ復旧業者を選ぶ際は以下のポイントを相談前に確認しておくと良いとがわかります。

- RAID復旧に対応できる技術力があるか

- クリーンルームなどの復旧設備を保有しているか

- 「ISO27001」「Pマーク」などセキュリティ対策がしっかりしているか

- 復旧スピードは速いか・土日対応しているか

- 出張対応してもらえるか

おすすめのRAIDデータ復旧業者

データ復旧業者は全国100社以上あると言われており、復旧率や対応範囲は業者によって大きく違います。確実にデータ復旧するには、実績が豊富で復旧率の高い業者に依頼するのが一番です。

そこで、全国の業者から復旧率・実績・復旧スピード・価格や特長を比較して厳選したおすすめサービスをご紹介します。編集部おすすめのデータ復旧業者は、こちらのデジタルデータリカバリーです。

デジタルデータリカバリー

公式HPデジタルデータリカバリー

デジタルデータリカバリーは、14年連続データ復旧国内売り上げNo.1(※1)のデータ復旧専門業者です。復旧率最高値は95.2%(※2)と非常に高い技術力を有しています。依頼の8割を48時間以内に復旧と復旧のスピードも優れています。また、官公庁や大手企業を含む累積46万件以上の相談実績があります。

この業者は、相談から見積もりの提示まで無料で行っているため、データ復旧を検討している際は、自力で復旧作業に取り掛かる前に、まずは最大手であるデジタルデータリカバリーに相談すると良いでしょう。

| 対応製品 | ■記憶媒体全般 ハードディスク、外付けHDD、NAS/サーバー(RAID構成対応)、パソコン(ノートPC/デスクトップPC)、SSD、レコーダー、USBメモリ、SDカード、ビデオカメラ、スマホ(iPhone/Android)、ドライブレコーダー等 |

|---|---|

| 復旧期間 | 最短当日に復旧完了(本社へ持ち込む場合) 約80%が48時間以内に復旧完了 |

| 設備 | 復旧ラボの見学OK クリーンルームクラス100あり 交換用HDD7,000台以上 |

| 特長 | ✔データ復旧専門業者 14年連続データ復旧国内売上No.1(※1) ✔復旧率最高値95.2%(※2)の非常に高い技術力 ✔官公庁や大手企業を含む累積46万件以上の相談実績 ✔相談・診断・見積り無料(デジタルデータリカバリーへの配送料も無料) ✔365日年中無休で復旧対応 |

| 所在地 | 本社:東京都六本木 持込み拠点:横浜、名古屋、大阪、福岡 |

デジタルデータリカバリーのさらに詳しい説明は公式サイトへ

※1:第三者機関による、データ復旧サービスでの売上の調査結果に基づく(算出期間:2007年~2020年)

※2:2018年2月実績 復旧率=データ復旧件数/データ復旧ご依頼件数 (2017年12月~2021年12月の各月復旧率の最高値)

まとめ

RAIDに障害が発生している場合の原因や注意点、データの復旧方法について解説しました。

障害の発生時は、自己判断でリビルドやHDD/SSDの交換をすると、データを失ってしまう可能性があります。内部のデータが不要で、機器自体を修理したい場合は「メーカー」「修理業者」、データが必要であれば、「データ復旧業者」に相談しましょう。

![中小企業の情報瀬キィリティ相談窓口[30分無料]](/wp-content/uploads/2023/07/bnr_footer04.png)