RAIDとは複数のHDD/SSDを組み合わせて1つのHDD/SSDのように使うことで、大容量のデータを安全かつ高速に利用できる技術のことです。特にサーバーで用いられる技術ですが、個人で所有しているパソコンにもRAIDを構築することは可能です。

RAIDサーバーは消耗品のため、長時間・長期間使用していると寿命によってRAIDサーバーが故障し、状態によっては起動しなくなる場合があります。故障したRAIDサーバーに間違った対処をしてしまうと、RAID崩壊が発生し、データの読み書きができなくなったり、保存データが消失するなどのトラブルが発生します。今回はそのようなRAID崩壊の原因と復旧方法や注意点、そしてRAIDの種類について徹底解説します。

目次

RAIDの概要と種類

RAIDにはいくつかの種類があります。ここでは代表的なRAIDの例として5つの種類の概要を紹介します。

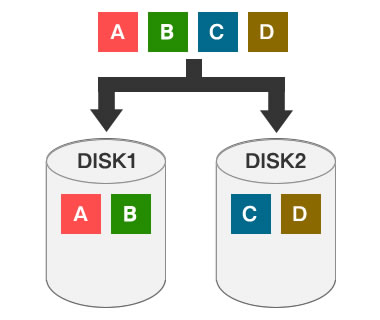

RAID 0

RAID 0は2台以上のHDD/SSDを組み合わせて構築し、データの読み書きを並行して行うことで、高速化させるRAIDのことです。このように複数のHDD/SSDに対して並行にデータを読み書きすることを「ストライピング」と呼びます。

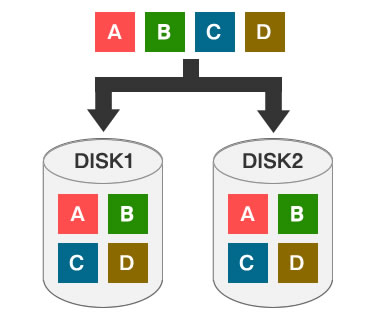

RAID 1

RAID 1は同一のデータを2台以上のHDD/SSDに書き込むRAIDです。複数のHDD/SSDで同じデータが保存される状態となります。これを「ミラーリング」と言います。同じデータを保存するHDDが複数あるため、あるHDD/SSDが故障しても、別のHDD/SSDでデータの読み書きが可能です。HDD/SSDの利用効率は高くありませんが、障害に対してはとても優れています。

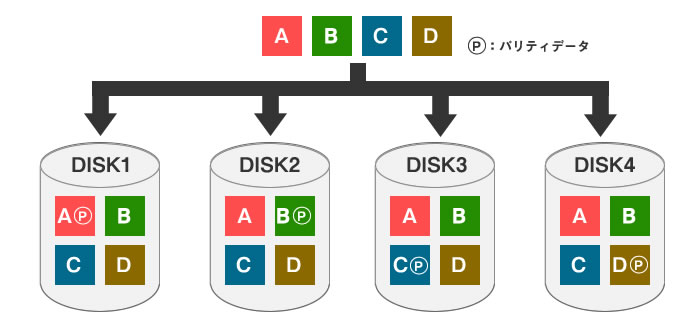

RAID 5

RAID 5はRAID 0のパフォーマンスとRAID 1の耐障害性を兼ね備えたRAIDです。RAID 5の特徴の一つに、HDD/SSD故障時にデータを復旧するために「パリティデータ」と呼ばれる特殊なデータを書き込むことがあります。パリティデータを全HDD/SSDに分散して保存することで、HDD/SSDの故障発生時にもデータの復旧が可能となります。RAID 5は「分散データガーディング」と言われます。

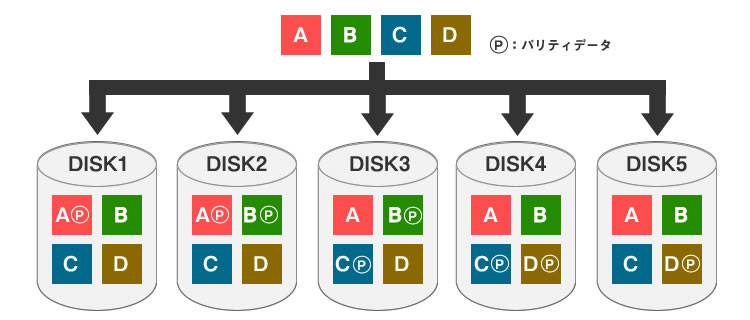

RAID 6

RAID 5で導入されたパリティデータを2重化したRAIDがRAID 6です。RAID 5では2台のHDDが当時に故障した場合は復旧ができませんが、RAID 6ではパリティデータを2重化することで、同時に2台のHDD/SSDが故障した状態でもデータの読み書きが可能です。

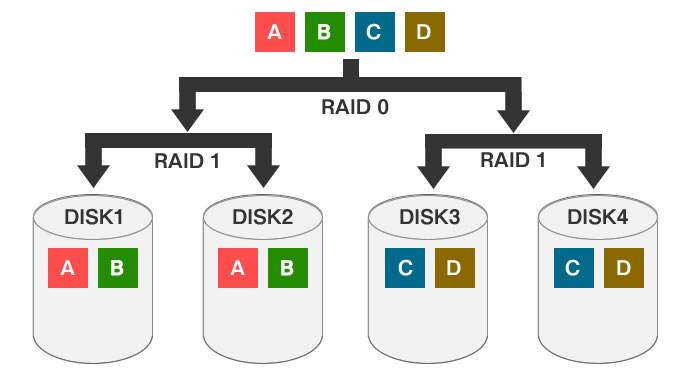

RAID 10

RAID 10はミラーリング(RAID 1)したHDDを組み合わせてストライピング(RAID 0)させたRAIDです。RAID 0のパフォーマンスとRAID 1の耐障害性を持ちますが、HDD/SSDの利用可能容量は全HDD/SSDの合計の半分となってしまいます。

RAID崩壊とは

RAID崩壊とは、RAID構成で一つ以上のディスクドライブが故障し、データに正常なアクセスができなくなる状態を指します。RAID崩壊が発生すると以下の症状が発生します。

- 管理画面上に「RAID崩壊モード」などのエラーメッセージが表示される

- サーバー機器に「RAID Error」と表示される

- ZWS Managerなど管理画面でHDDエラーが発生している

- サーバーの赤いアクセスランプが点灯する

- RAIDサーバーにアクセスや読み書きができなくなる

- 保存データが消失する

RAID崩壊は地震や土砂災害などの自然災害や、HDD/SSDの破損、サーバーのリビルドの失敗などが原因で発生します。RAID崩壊してしまったサーバーを個人で復旧する手段はほとんどなく、専門知識や専用のツールなしで実行するのは極めて困難ですので、データを保全したい場合は専門家であるデータ復旧業者まで相談しましょう。

RAID崩壊・起動しない原因

RAIDの崩壊あるいは起動しない8つの原因を紹介します。

- 操作ミスや不適切な対処

- 互換性のないドライブの使用

- RAIDコントローラーの故障

- リビルドによる不具合

- ディスクの取り外しによる不具合

- 熱暴走による故障

- 内蔵HDD/SSDの損傷

- 内蔵HDD/SSDの寿命

操作ミスや不適切な対処

RAIDの管理画面での操作ミスやRAIDサーバー故障時の不適切な対処もRAID崩壊の原因となります。例えば、RAIDの種類の誤った変更や、HDDを初期化、データの移動や削除などの誤操作、RAIDサーバーの内蔵HDD/SSDの交換を誤った手順で行うことなどによってRAID崩壊を起こすケースです。

互換性のないドライブの使用

互換性のないドライブをRAIDサーバーに使用することで、RAID崩壊を起こす場合があります。RAID内に異なる特性やパラメータを持つドライブを混在させると、データの整合性や冗長性が損なわれ、データの破損などが発生する場合があります。

RAIDコントローラーの故障

RAIDコントローラー(ディスクアレイ)とは、複数のHDD/SSDを1台のドライブとしてまとめ、管理している基板です。RAIDコントロラーが破損するとRAIDサーバーのデータの読み書きができないだけでなく、サーバ―が起動しなくなることもあります。RAIDの構成情報なども一緒に破損しているおそれがあるため、コントローラーを自力で交換するのは控えてください。

リビルドによる不具合

リビルドとは故障したドライブを新しいドライブと交換し、データの再構築を試みることをさします。RAIDを構築しているHDD/SSDが故障しても、リビルドすればデータの復旧は可能です。しかしリビルド中に新たなHDD/SSDの故障や、停電などが発生するとRAID崩壊が発生し、データが消失するおそれがあります。

ディスクの取り外しによる不具合

不具合が発生したHDD/SSDを取り外して確認した後、誤った箇所にHDD/SSDを戻してしまうことでRAID崩壊が発生するケースがあります。RAIDを構成しているHDDは整合性を維持するため、設置する順番が決まっています。ディスクの取り外しと設置の際に、順番を入れ替えてしまうと、データの整合性が乱れてしまい、データが破損しRAID崩壊が発生します。

熱暴走による故障

HDD/SSDを高温な環境で稼働させることも故障の原因となります。一般的に動作保障環境の温度はHDDは50℃、SSDは70℃とされています。サーバーに過剰な負荷が発生した場合や、冷却設備が故障した状態で長時間RAIDサーバーを稼働させることで、HDD/SSDの寿命を縮めてしまい、RAID崩壊につながることがあります

内蔵HDD/SSDの損傷

RAIDサーバーの内蔵HDD/SSDが何かの拍子で物理的に破損することにより、RAIDサーバーに読み書きできなくなる、保存データが消える、サーバーが起動できなくなるなどの障害が発生することがあります。これは土砂災害や台風などの自然災害によってサーバーが起動しなくなる場合もこのケースに入ります。

内蔵HDD/SSDの損傷によってRAIDサーバーが故障した場合、データ復旧ソフトや再起動などで自力で解決することはできません。元通り起動させるにはメーカー修理、サーバーのデータを保全するにはデータ復旧業者に相談する必要があります。

内蔵HDD/SSDの寿命

内蔵HDD/SSDが物理的に破損したことによるデータ障害を物理障害と呼びます。物理障害の原因の一つに内蔵HDD/SSDの寿命があげられます。一般的にRAIDを構成しているHDDの寿命は3 ~5年程度、SSDは5年程度と言われています。寿命によって部品が劣化、摩耗することでアクセス不良などの症状が発生します。寿命が近づくとHDD/SSDの不具合が増加しますが、HDDのみ

「カチカチ」「ジー」といった異音や焦げたような異臭がすることがあります。RAIDサーバーから異音や異臭がした時点で、かなり破損が進行しているため、データの必要性に応じて専門家に相談しましょう。

RAID崩壊・起動しないサーバー復旧の注意点

RAIDを復旧させる時の6つの注意点を紹介します。RAIDサーバ―が正常に起動しないなど、故障が発生した場合、誤った対処を行うと状態が悪化し、RAID崩壊を引き起こしてしまいます。

RAID崩壊・起動しないサーバー復旧の注意点は以下の通りです。

- 通電や再起動の繰り返しはNG

- リビルド・データの再構築はNG

- HDD/SSDの順番を入れ替えるのはNG

- HDD/SSDを取り外し、単体で電源を入れるのはNG

- RAIDコントローラーの交換はNG

- 安易なデータ復旧ソフトの使用はNG

通電や再起動の繰り返しはNG

RAIDサーバーが正常に起動しないなど、異常を感じたら可能な限り通電は控えましょう。RAIDを構成しているHDD/SSDに何らかの障害が発生している場合、基本的には通電しているだけで破損や上書きが進行し、状態が悪化してしまいます。

また、電源のON/OFFといった再起動も破損しているHDD/SSDにとっては多大な負荷となります。軽度のシステムエラーであれば再起動で解決できますが、そうでない場合は繰り返し再起動することで、データが失われてしまうこともあります。1回試して効果がなければ繰り返さないようにしましょう。

リビルド・データの再構築はNG

RAIDのリビルドとはHDD/SSD内のデータを再構成する作業のことです。RAIDを構築しているHDD/SSDが壊れた場合、リビルドをするとデータが復元されると言われています。しかし実際にはリビルドすることで、別のHDD/SSDが故障してしまい、データの再構成に失敗してリビルド前より状態が悪くなるケースがあります。

一般的にRAIDを構築している複数のHDD/SSDは同時期に購入されたものです。そしてRAIDを構成している1台のHDD/SSDが故障した場合、同じ時期に購入した別のHDD/SSDも寿命などで故障する確率が高い状態となっています。これは各HDD/SSDが同じように消耗しているからです。そのような状況でリビルドを実行すると、リビルドの実行中に障害が発生していないHDD/SSDも故障してRAID崩壊しまうことがあります。

HDD/SSDの順番を入れ替えるのはNG

RAIDを構築しているHDD/SSDが故障した場合、故障したHDD/SSDを取り外して新しいものに交換すると正常に稼働できる場合があります。ただし、HDD/SSDの交換時に誤った順番で入れ替えると、RAIDで管理しているデータの規則性が乱れてしまい、データが破損します。RAIDとは複数のHDD/SSDを使って、高性能な1台のHDDのように使う技術です。そのためデータの並び方や管理方法が変更されてしまうと、データ全体の読み書きが困難になってしまいます。

HDD/SSDを取り外し、単体で電源を入れるのはNG

RAIDを構築している1台のHDD/SSDを取り出し、単体で電源を入れてもデータを読み取ることはできません。

仮に単体で電源を入れた場合、パソコンから「フォーマットしますか?」などのメッセージが表示されることがあります。そのようなメッセージに従ってフォーマットすると、そのHDD/SSDのデータは本体に残っているものの、再度RAIDに接続してもデータを読み取ることができなくなります。また単体で通電することで、そのHDD/SSDに別のデータが上書きされることもあり、RAIDを構成するHDD/SSDとして使えなくなることもあります。

RAIDコントローラーの交換はNG

RAIDコントローラーの故障時に、新しいRAIDカードに新調する際は注意が必要です。それまで使っていたRAIDコントローラーと互換性のあるカードを使えば問題ありませんが、特殊なパーツのため、互換性の有無を見極めるには専門知識が必要です。もし互換性のないRAIDコントローラーに交換してしまうと、HDD/SSDに不具合がなくてもデータの読み取りができなくなる可能性があります。

安易なデータ復旧ソフトの使用はNG

RAIDサーバーはRAIDレベルに応じたデータ構成をしています。データ復旧する際はデータ構成を理解し、データの整合性がある状態で復旧する必要があります。

これは一般的に高性能と言われる有料版のデータ復旧ソフトの性能でも対応しきれないことがあるため、データ復旧ソフトをRAIDサーバーに使用することはおすすめできません。

また原則データ復旧ソフトは軽度のシステムエラーやデータの破損に対して有効なため、HDD/SSDが物理的に破損している場合は復旧ソフトで復旧できません。

復旧技術力の高いデータ復旧業者に相談し、必要なデータを復旧してもらいましょう。データ復旧業者の選び方についてはコチラで解説しています

RAID崩壊・起動しない場合の復旧方法

RAID崩壊を起こし起動しなくなった場合の復旧方法を4つ紹介します。

バックアップから復元する

RAID崩壊やその他サーバーに障害が発生した場合、データが確認できるのであれば、別のHDD/SSDやクラウドサービスなどにバックアップを残しておきましょう。

RAIDサーバーからバックアップを取得する方法は以下の通りです。

- バックアップを取るためのソフトウェアを選択する

- バックアップするデータやファイル、ディレクトリ、RAIDボリュームを選択する

- 選択したバックアップソフトウェアを使用して、バックアップを実行する

- バックアップデータを外付けHDD/SSDやクラウドストレージなどに保存する

復元ソフトを利用する

RAID崩壊を起こしたHDD/SSDからデータを復旧させるための専用の復元ソフトがあります。RAID崩壊が発生した場合、HDD/SSDに不具合がなくてもパソコンからデータを読み取ることはできません。しかしHDD/SSD自体に故障が発生していない場合、復元ソフトを使うことでデータを復旧できるケースがあります。

メーカー・保守業者に相談する

自身でサーバーの復旧作業ができない場合は、外部の業者に相談する必要があります。サーバーのメーカーや保守業者に修理を相談した場合、サーバーを動作可能な状態にしてくれますが、内蔵HDD/SSDは交換されてしまい、データが実質的に破棄され、サーバーによっては設定も初期化されることもあります。

サービスでデータ復旧を行っている業者もありますが、バックアップからデータを復旧するものであったり、解決できるのはシステムエラーのみで、内蔵HDD/SSDが物理的に破損し、RAID崩壊も発生した重度の障害の場合は、対応できないことが多いです。

データ復旧業者に相談する

復元ソフトを使い自力でRAIDを復旧させる方法は、コスト面では有利ですが、経年劣化などで内蔵HDD/SSDが破損しているとエラーやデータ復旧ができず、さらに状態を悪化させてしまう可能性もあります。またRAIDサーバーのメーカーや保守会社の場合、修理でデータが破棄されてしまったり、重度の障害の場合は復旧ができない場合もあります。

RAID崩壊や起動しないサーバーのデータ復旧を希望する場合は、RAID復旧を専門としている業者へ復旧を依頼しましょう。RAIDのデータ復旧は高度な専門知識と技術力が必要になるため、専用のツールや復旧技術の高いエンジニアが在籍しているデータ復旧業者に相談する方が高確率でデータの復旧が可能です。

特に業務に関わる法人のサーバーであったり、替えのきかないデータがRAIDサーバーに保存されている場合は、失敗が許されないため、復旧実績や他社で復旧不可とされた機器の復旧実績のあるデータ復旧業者を選ぶと失敗しないでしょう。

RAID崩壊・起動しないサーバーに対応したデータ復旧業者の選び方

個人で復旧作業することが困難なRAIDサーバーのデータ復旧業者を選ぶ場合、単に復旧料金だけで選ぶと復旧をお断りされたり、サーバーの状態が更に悪化してしまう場合があります。そこでRAIDサーバーのデータ復旧に対応できる業者の選ぶ際に見るべきポイントを5つピックアップしました。

- 復旧スピード

- 出張対応してくれるかどうか

- 官公庁や大企業との取引実績

- セキュリティ対策の水準

- データ復旧の技術力が高く、復旧実績が多数ある(数値や指標で明示している)

これらの4点を満たしている業者であれば、安心して任せてもよいでしょう。

ポイント1:復旧スピード

企業のデータ復旧を依頼する場合、スピードが速い業者を選ぶべきです。具体的には、以下のような点をチェックしましょう。

- 営業時間が長い(10時以前、18時以降も営業している)

- 土日も復旧作業を行っていて依頼から完了までのスピードが速い

- 大容量のデータ復旧に対応可能なラボ(設備)を保有している

企業のデータ復旧では、復旧するデータ量が膨大である場合があります。問題は、この復旧するデータ量が大きければ大きいほど、復旧完了したデータを納品時に移行するための時間が長くかかるという点です。

実際の復旧作業を行うエンジニアの人数や作業場所が確保できるかはもちろんのこと、大量のデータを移行するために、設備がどの程度整っているかという点も重要です。スピード復旧を可能とする大規模な設備や人員を備えた業者を探しましょう。

ポイント2:出張対応してくれるかどうか

企業の場合、出張(オンサイト)での復旧作業が必要になる可能性があります。

- NASサーバーなど大型機器で配送が難しい

- データセンターのデータを復旧するため機器を動かせない

- 社外秘の情報が入っており、持ち出し不可

- セキュリティの厳しい企業で電子機器類の持ち出しが禁止されている

といった状況では、エンジニアが直接出向いて復旧作業を行ってもらう出張対応を依頼できる場合があります。ただし、業者の中には出張作業がNGで配送しか受け付けていないところもあるため、相談する前に出張作業の可否についても確認してください。

「出張(オンサイト)対応OK」の文言や、過去に大規模な法人依頼を受けた実績を公開している業者であれば大丈夫です。詳細は以下の記事で紹介しています。

ポイント3:官公庁や大企業との取引実績があるかどうか

過去に官公庁・大企業との取引実績があるかどうかも参考にできます。既に実績がある業者であれば、信頼度が高いことに加えてスムーズな対応が期待できます。

HP上に官公庁や大企業との取引実績を記載していればまず間違いないため、確認してみてください。

業者のホームページに以下のような記載があれば、社会的に信頼性の高い業者になります。

- 大手企業やからの依頼がある

- HP上に「相談件数〇〇件」「復旧実績〇〇件」と具体的な数値で示している

- 公的機関(官公庁、警視庁等)からの表彰実績がある

- メディアでデータ復旧業者として取り上げられた実績がある

ポイント4:セキュリティ対策がしっかりしているかどうか

企業の機密情報や顧客情報などの重要なデータを預けるため、情報漏えい対策をきちんと行っている業者を選ぶ必要があります。「ISO27001」や「Pマーク」など、世界水準のセキュリティ認定を取得するには厳しい調査条件をクリアする必要があるため、これらを取得している業者を選びましょう。

そのほかにも、防犯カメラ、警備員、外部部機器の持ち込み制限といったセキュリティ対策への取り組みがしっかり行われているか確認しましょう。

また、サーバーを預けるにあたって「NDA(秘密保持契約)」の締結ができるかどうかも重要な指標です。業者のなかにはNDAの雛形を用意していないところもあるため、予期せぬ情報流出のリスクを減らすためにもNDAが締結できる業者を選ぶべきです。

社内で指定する書類がある場合や、他に誓約書の類がある場合でも、柔軟に対応してくれるところもあるため、まずは相談してみることをおすすめします。

ポイント5 :データ復旧の技術力が高く、復旧実績が多数ある(数値や指標で明示している)

各データ復旧業者の復旧実績や復旧率は公式HPなどで確認ができる場合が多いです。「復旧実績〇件」「復旧率〇〇%」など数値で示されている場合は、客観的な指標であるので信頼できる情報と言えます。

復旧技術は業者によって雲泥の差があるため、そもそも復旧率や件数を非公開としている業者は技術力が低い、または実績が少ないと考えていいでしょう。また、専門の解析ツールやクリーンルームなどの復旧設備の有無を確認することでも、その業者の復旧率(技術力)を確認することができます。

他にはデータ復旧の技術レベルが特に高い業者の特徴として、下記があげられます。

データ復旧技術のレベルが特に高い業者の特徴

- データ復旧の中でも最高難易度といわれる「データの記録される面に傷のついたHDD(スクラッチ障害)から復旧実績がある業者」は技術レベルが非常に高い

- 相談実績や復旧の成功度合いを明示している(20万件以上~、復旧率〇%等)

- HDDだけでなく、SSDやUSBメモリ、SDカード、スマートフォンといったメモリ媒体の障害にも対応している

- RAID構成のNAS・サーバーやデータベースの復旧に対応している

復旧率が高い業者は信用できない?

「復旧率が高いだけでは信用できない」という見方も存在します。復旧率の計算方法が業者によって違うため、単純比較が難しいことが理由です。しかし、全国100以上あると言われるデータ復旧業者から依頼先を決めるうえで、復旧率という客観的な指標が判断材料の一つとなるのも確かです。もしも信ぴょう性が気になる場合は、「データの根拠まで明記しているか?」「第三者機関のチェックを通しているか?」というポイントにも注目するとよいでしょう。

おすすめデータ復旧サービス・製品

データ復旧業者は全国100社以上あると言われており、復旧率や対応範囲は業者によって大きく違います。確実にデータ復旧するには、実績が豊富で復旧率の高い業者に依頼するのが一番です。

そこで、全国の業者から復旧率・実績・復旧スピード・価格や特長を比較して厳選したおすすめサービスをご紹介します。編集部おすすめのデータ復旧業者は、こちらのデジタルデータリカバリーです。

デジタルデータリカバリー

公式HPデジタルデータリカバリー

デジタルデータリカバリーは、14年連続データ復旧国内売り上げNo.1(※1)のデータ復旧専門業者です。復旧率最高値は95.2%(※2)と非常に高い技術力を有しています。依頼の8割を48時間以内に復旧と復旧のスピードも優れています。また、官公庁や大手企業を含む累積46万件以上の相談実績があります。

この業者は、相談から見積もりの提示まで無料で行っているため、データ復旧を検討している際は、自力で復旧作業に取り掛かる前に、まずは最大手であるデジタルデータリカバリーに相談すると良いでしょう。

| 対応製品 | ■記憶媒体全般 ハードディスク、外付けHDD、NAS/サーバー(RAID構成対応)、パソコン(ノートPC/デスクトップPC)、SSD、レコーダー、USBメモリ、SDカード、ビデオカメラ、スマホ(iPhone/Android)、ドライブレコーダー等 |

|---|---|

| 復旧期間 | 最短当日に復旧完了(本社へ持ち込む場合) 約80%が48時間以内に復旧完了 |

| 設備 | 復旧ラボの見学OK クリーンルームクラス100あり 交換用HDD7,000台以上 |

| 特長 | ✔データ復旧専門業者 14年連続データ復旧国内売上No.1(※1) ✔復旧率最高値95.2%(※2)の非常に高い技術力 ✔官公庁や大手企業を含む累積46万件以上の相談実績 ✔相談・診断・見積り無料(デジタルデータリカバリーへの配送料も無料) ✔365日年中無休で復旧対応 |

| 所在地 | 本社:東京都六本木 持込み拠点:横浜、名古屋、大阪、福岡 |

デジタルデータリカバリーのさらに詳しい説明は公式サイトへ

※1:第三者機関による、データ復旧サービスでの売上の調査結果に基づく(算出期間:2007年~2020年)

※2:2018年2月実績 復旧率=データ復旧件数/データ復旧ご依頼件数 (2017年12月~2021年12月の各月復旧率の最高値)

まとめ

サーバーなど重要なデータを扱うコンピュータでRAIDは非常によく使われています。RAIDはHDD/SSDの構築方法によっていくつかの種類があることを紹介しました。複雑なRAID構成を持つRAIDは、高い信頼性と性能を持ちますが、その分データ復旧の難易度は高く、自力で復旧を試みた結果、状態が悪化してしまうこともあります。

せっかくRAIDを構築しても、RAID崩壊時の復旧コストを削減したことでデータが失われては意味がありません。RAID構築の際には、HDD/SSDやRAIDコントローラの費用だけでなく、万が一のRAID崩壊時にデータを復旧するためのコストが必要であることを考慮しておきましょう。

![中小企業の情報瀬キィリティ相談窓口[30分無料]](/wp-content/uploads/2023/07/bnr_footer04.png)